簡介

為了徹底解決大元朝的殘餘勢力,從永樂八年(1410年)開始,朱棣親自率領明軍進行北伐。這次北伐,明軍在飛雲山大戰中擊破五萬元朝鐵騎,蒙古本部的韃靼向明朝稱臣納貢,永樂帝封韃靼大汗為和寧王。隨後明軍一直進入到擒狐山,在巨石上刻字為碑“翰海為鐔,天山為鍔。”

永樂十七年(1421年),朱棣舉行第三次北伐,大敗兀良哈蒙古。元朝勢力遭到明朝的連續進攻後,此後數十年沒有進攻明朝。

永樂七年(1409年),明朝在黑龍江下游東岸特林地方,設立了奴兒乾都司,管轄今黑龍江、烏蘇里江、松花江流域和庫頁島等地。

歷史背景

蒙古貴族勢力在元末明初經歷了幾十年的演變和分裂。

元王朝被推翻後,元順帝逃往漠北後,於洪武三年(1370年)死於應昌(今內蒙古多倫東北)。皇太子愛猷識理達臘繼位,逃往和林(今蒙古人民共和國哈爾和林),史稱“北元”。永樂初年,蒙古貴族勢力內部互相殘殺,遂分裂為韃靼、瓦剌和兀良哈三部。韃靼部居住在今貝加爾湖以南和蒙古人民共和國的大部分地區;瓦剌部居住在今蒙古人民共和國西部和準噶爾盆地一帶;

兀良哈部聚居在今老哈河(在內蒙古)和遼河流域一帶。三部之間經常互相殘殺,並不時侵擾明朝邊疆。朱元璋對蒙古貴族勢力始終採取努力通好,積極防禦的政策。明成祖繼承了太祖對待蒙古貴族的政策。他一面與之修好,封蒙古部落酋長為王,賜予金銀、布帛、糧食等物品,爭取相安無事。如朱棣封瓦剌部首領馬哈木為順寧王,在韃靼部首領本雅失里稱汗時,成祖多次遣使通好。另一方面,如果蒙古貴族無理侵擾,就給予堅決打擊。三部中以韃靼部最為強盛,本雅失里因此而驕,對明朝抱不友好態度。永樂七年(1409年),成祖派遣使臣郭驥去韃靼,結果被殺,這個事件成了戰爭的導火線。朱棣忍無可忍,遂決心征討韃靼。

北伐經過

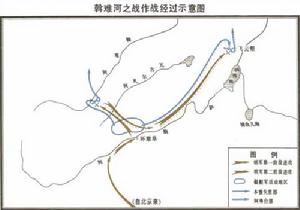

第一次北伐永樂八年(1410)二月,朱棣親率50萬大軍,以清遠侯王友督中軍,安遠伯柳升為副,寧遠伯何福、武安侯鄭亨分督左、右哨,寧陽侯陳懋、廣恩伯劉才督左、右掖,都督劉江為游擊將軍督前哨,於德勝門誓師出發,取道居庸關、懷來、宣府(今河北宣化)北征韃靼。並以3萬輛武剛車(有圍有蓋的戰車),運糧20萬石,隨軍行動,沿途每10日存糧一批,以供返回時之用。五月初一,部隊抵達臚朐河(今克魯倫河)。韃靼部可汗本雅失里和太師阿魯台聞訊,急忙分兵避戰,伺機抵禦。朱棣留王友、劉才部於渡口築城扼守,其餘明軍渡河追擊。十三日,進至斡難河(今鄂嫩河),遭到本雅失里軍阻擊,朱棣登山布陣,揮軍猛攻,本雅失里丟棄輜重畜產,僅率7騎渡河向北逃遁。

明軍立即轉移兵力,返回臚朐河,以騎兵沿河東進,尋殲阿魯台部。六月,明軍進至靜虜鎮(今貝爾湖東南),阿魯台率軍來攻,朱棣以安遠伯柳升率神機火器兵為先鋒,自率精騎迎戰,大敗韃靼部眾,阿魯台攜眷北逃。明軍乘勝追殺百餘里,斃韃靼諸王以下百餘人,阿魯台脫身遠遁。時值炎夏,明軍缺水、缺糧,遂停止追擊,班師回朝,第1次親征至此結束。

明軍回師後,瓦刺部乘機發展自己的勢力,擊敗韃靼部,殺本雅失里,阿魯台被迫歸附明朝,被封為和寧王。永樂十一年十一月,瓦刺部首領馬哈木率部向漠南進逼。次年三月,朱棣發兵50萬,以安遠侯柳升領大營,武安侯鄭亨領中軍,寧陽侯陳懋、豐城侯李彬領左、右哨,成山侯王通、都督譚青領左、右掖,都督劉江、朱榮為前鋒,再度親征漠北。四月,明軍進至興和(今河北張北),舉行閱兵。六月。進至撒里怯兒(今克魯倫河上游)。前鋒劉江於三峽口擊敗瓦剌軍一部。此時,明軍主力距瓦剌主力僅百餘里,朱棣得知這一情況,立即率軍兼程進至忽蘭忽失溫(今蒙古人民共和國溫都爾汗西北)。瓦剌軍3萬餘人迎戰,因見“明軍行陣整列,遂頓兵山巔不發”,分三路據守。朱棣令數名騎兵前去挑戰,誘敵下山,再分兵三路,分別向敵左、中、右翼展開進攻,並以神機營發銃炮攻擊敵人中路。朱棣還親率精騎衝擊敵陣,迫敵中路後退。但明軍兩翼攻勢受到敵人頑抗,都指揮滿都戰亡。朱棣於是親率精騎馳援兩翼,殺瓦刺王子10餘人,士卒數千人,迫敵敗退。明軍

乘勝追擊,至土刺河,“生擒數十人”,敵酋馬哈木、太平等“脫身遠遁”。此戰雖重創瓦剌,明軍亦傷亡不小,遂下令班師。

瓦剌部遭受沉重打擊後,於永樂十三年正月,馬哈木、太平和把禿孛羅遣使向明朝“貢馬謝罪”。韃靼部卻又乘機崛起,內附明朝的阿魯台經過數年休養生息,於永樂十四年、十七年先後兩次出兵擊敗瓦剌,並設法控制兀良哈部。隨著韃靼實力的上升,永樂十九年,突然改變對明政策,企圖擺脫明朝的羈絆。是年七月,朱棣已打算再次北征。十一月,開始募集北征軍餉。二十年二月,由兵部尚書李慶負責,發動23.5萬民夫,督運北征軍糧37萬石。三月,阿魯台率部進犯興和,殺害明軍都指揮王喚。成祖聞報,命皇太子監國,親自率師由京師出發,發起第3次親征漠北之戰。明軍抵達雞鳴山(在今河北懷來北),阿魯台急忙北撤避戰。明軍一路追擊.五月抵開平,七月抵闊灤海子北岸,阿魯台遺棄牛馬輜重,率部遠遁。明軍收其牛羊駝馬、焚其輜重後撤軍。朱棣認為“阿魯台敢悖逆,恃兀良哈為羽翼也”,班師途中,以精騎2萬,分五路進攻依附阿魯台的兀良哈部,殲其數百,迫其投降,擄其牛羊io余萬頭。八月,勝利班師。

第四次北伐永樂二十一年七月,朱棣聞阿魯台將率部南掠,於是,又以皇太子監國,以安遠侯柳升、遂安伯陳英領中軍,武安侯鄭亨、保定侯孟瑛領左哨,陽武侯薛祿、新寧伯譚忠領右哨,英國公張輔、安平伯李安領左掖,成山侯王通、興安伯徐享領右掖,寧陽侯陳懋領前鋒,舉行第4次親征。九月,明軍抵西陽河,韃靼知院阿失帖木兒、古納台等來降,報知阿魯台部已經被瓦剌部擊潰,遂駐師不進。十月,明軍前鋒向宿嵬山(今屬河北張北)方向搜尋,韃靼王子也先土乾率部屬歸降,朱棣封其為忠勇王。明軍遂班師回京。

第五次北伐永樂二十二年正月,韃靼阿魯台部襲擾大同、開平,朱棣召群臣聚議,決心發起第5次親征漠北之戰。並下令徵發山西、山東、河南、陝西、遼東5都司及西寧、鞏昌、洮、岷各衛之兵。三月,舉行大閱兵,並任命柳升、陳英領中軍,張輔、朱勇領左掖,王通、徐亨領右掖,鄭亨、孟瑛領左哨,薛祿、譚忠領右哨,陳懋、金忠領前鋒。四月,征討大軍從京師出發,進抵隰寧(今內蒙古沽源南),得悉阿魯台已經逃往答蘭納木兒河,遂命諸軍急追。六月,明軍前鋒追至答蘭納木兒河,仍未見阿魯台部,遂下令班師。中途朱棣病逝。

評析

5次 北伐的主要特點,在明軍方面,深入漠北,後勤補給比較困難,勞師遠征,只宜速決,不利持久作戰。朱棣深知此種作戰特點,所以,每次親征,均作了比較充分的兵力和物資準備,如事先徵集重兵,在兵力對比上形成絕對優勢。在糧餉上,製造武鋼車,提前作好進退的全局準備。朱棣作為皇帝,一國至尊,能夠躬親行陣,為消除邊患,先後五次親征,這在歷史上,實屬少見。而且他知人善任,創立中軍、左右掖、左右哨五軍營制,和專門使用火器的特種部隊神機營;治軍嚴,賞罰明,頒布軍中賞罰令,設定傳令紀功官和督陣官,“六師入關有踐田禾取民畜產者,以軍法論”;而且精通韜略,善於利用敵人內部矛盾,使其互相牽制,以利各個擊破。這些都是明軍致勝的重要因素。在元蒙殘餘勢力方面,不利因素是內部不統一,與明軍相比,力量眾寡懸殊,因此,只宜利用遊牧族軍隊長於騎馳的特點,與明軍周鏇,而不宜輕易與明軍決戰。韃靼部阿魯台在第1次抗擊明軍親征失利後,總結教訓,在以後多次作戰中,均採取機動避戰的軍事策略,避免了在戰場上遭受重大打擊。

明成祖五次千里出師,遠征漠北,耗費了大量的人力、物力。第三次親征前,戶部尚書夏原吉、兵部尚書方賓等人以為頻年用兵,戎馬資儲喪失不少,且糧儲不足,不宜興師。但是,這五次出征在當時也有效地打擊了蒙古貴族勢力的侵擾破壞,保障了邊境的安寧,有利於促進社會經濟的恢復和發展,進一步鞏固中央政權的統治地位。