詞義

中國麵條之種類多哉,國人不識面條者少矣。

中國麵條之種類多哉,國人不識面條者少矣。“水引”是將筷子般粗的麵條壓成“韭葉”形狀;

“餺飥”則是極薄的“滑美殊常”的面片。

歷史記載

據《初學記》:孟秋下雀瑞,孟冬祭下水引。

卷二六引——晉·范汪《祠制》麵條子,曰切面、曰拉麵、曰索麵、曰掛麵,亦曰麵湯,亦曰湯餅,亦曰索餅,亦曰水引面。

清·俞正燮《癸巳存稿·麵條子》水引餺飥者,湯餅中水引麵條也……水引餺飥之名,則又今之湯餑餑,亦謂之扁食。清·俞正燮《癸巳存稿·麵條子》

後魏賈思勰《齊民要術》卷九“餅法”中,講了“水引餺飥法”,其中“水引”製法:“挼(ruó)如箸大,一尺一斷,盤中盛水浸,宜以手臨鐺上,挼令薄如韭葉逐沸煮。”餺飥“挼如大指許,二寸一斷,著水盆中浸,宜以手向盆旁挼使極薄,皆急火逐沸熟煮。非直光白可愛,亦自滑美殊常”。可知水引和餺飥屬於同一類型食品,只是水引似今麵條,餺飥似今長揪皮。其實宋人說的“年餺飥”是一句概括語,也包括了水引。

北宋《歲時雜記》說:“元旦,京師人家多食索餅,所謂年餺飥,或此之類。”(《歲時廣記》卷五引)索餅就是前代的長引。長引是說拉長的東西,索餅指像繩索一樣細長的餅,兩個名稱講的都是形狀細長的食物。由上可知,宋代元旦流行吃麵條之類的食品。

製作

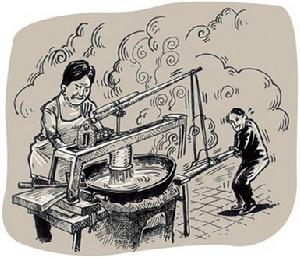

做水引和餺飥,先要用細絹做的篩子把麵粉篩過,煮好肉湯,冷卻後用來和面。做水引時,先將麵團拉成像筷子粗細的條,切成一尺長的段,盤子裡盛水浸著,用手在鐺旁把它捺扁成像韭菜葉子厚薄的扁麵條,趁著沸水下鍋煮。

做餺飥時,要把麵團捻成大拇指粗細的條,切成二寸長的段,盆子裡放水浸著,用手在盆子邊上把他按捺成極薄的片,鍋開後一片片放入鍋中煮熟。這兩種吃食不僅光潤潔白可愛,味道也是非常軟滑美好。