基本信息

【名稱】歐陽氏姑婦節孝家傳【作者】曾國藩

【年代】清代

【體裁】散文

作品原文

節母蔡氏,生三歲而室於歐陽。事玉光府君,家微也,姑劉孺人端嚴匡敕[1],無所假借[2],節一朝之食分之二日,並三人之事責之一手,舉家事精粗劇易[3],壹委節母,不以何問他人[4]。節母則先雞鳴而興,豫其未至[5],後斗轉而息[6],補其闕遺。箕拘無塵[7],井汲無濡,半米寸薪,必珍必戒。諸則姒次第入門[8],節母躬其難者,讓其易者。自親舍及眾私室,衣垢則浣之,綻裂則補綴。初不問其所自來,群從子女[9],寒則衣之,飢則慈以甘餈[10],就湢浴為之潔除[11]。群從或忘其母而母節母,節母亦忘其非己出也。乾隆三十年乙酋,舅席珍府君卒,明年玉光以毀死[12],劉孺人大戚。節母於時年二十有八,長子惟本甫三歲,少者成材未期耳。入則泣血柴立[13],茹檗自盟[14];出則抱子奉姑,怡聲亹亹[15]。益屏去華飾,先姑意之未發而從事。約其口與體,以及其孤子女,無所不約。勤其力以率其妯娌與其子姓傭奴[16],各有專職。土無寸曠,人無晷暇[17],俯拾仰取[18],賓祭有經,豬雞肥碩,蔬果怒生。方節母事姑之初,歲入谷二十石,逮姑之暮年,谷近千石。

惟本讀書屬文,試於郡縣有聲矣。年二十七歲而卒。婦蔡氏亦以節著。節婦蔡氏,少歸歐陽惟本,節母之冢婦也[19]。乾隆四十三年戊戌歲大飢,節婦將嫁,其父輔世貧不能具禮,宗族或助之結褵之貲[20],凡得錢三千有奇,父為裝遣之。節婦陰返其錢,置稈薦中[21],而系鑰匙其端。父歸而室無見糧[22],引鑰則錢在焉。泣曰:“孝哉,吾女,留此以活我也。”

惟本歿時,節婦亦二十八歲。由是捐棄萬事,壹從節母求所以事祖姑劉孺人之法。黎明劉孺人興,節母執笄侍左[23],節婦自右約之[24];及盥,節母奉水,節婦奉槃;及食,婦具饌,母侑之[25];及寢,三世聯床,聽於無聲。劉孺人即怒[26],節母負牆竦俱,節婦從容改為,以適厥指[27]。即疾病,婦煮藥,母嘗而後進。夜則番宿遞侍[28],衣不解帶。一夕,節母起,墮床,折脅二骨,節婦號泣,就援之,母戒屏息,無令劉孺人得聞知也。劉孺人晚而喪明,手足痿痹。挽箯輿[29],日游庭中,節母肩前,節婦肩後。

其後劉孺人九十而終,節母且六十矣,二脅骨者竟無恙。其後二十餘年,盜入室,劫母衣,刃傷節婦指及肘,創甚,亦不醫而竟無恙。論者以為孝征,神或相之雲[30]。道光九年,節母歿,實年九十有六。二十三年節婦歿,實年八十有三。其前五年,歲在乙亥,均旌表節孝如例。

前史官曾國藩曰[31]:節婦之孫女子四人,次二者歸於我。外舅福田先生,篤行君子也,數為余述誦兩世事狀。余昔官禮部,見各行省題旌婦女[32],凡烈婦殉夫者,別具一疏。高宗皇帝常下詔非之[33],不予旌表,以為行不貴苟難也。然末俗土論,往往以矯激卓絕之行為難。觀歐陽姑婦之節,亦似庸行,無殊絕者,而純學兢兢,事姑至六十年、五十年之久而不渝,天下之至難,孰逾是哉![1]

作品注釋

[1]匡敕:誠正,嚴整。敕,通“飭”,整飭。[2]假借:此指借債。

[3]劇:繁難,繁重。

[4]何問:詰問。何,通“呵”,斥責。

[5]豫:通“預”,先作好準備。

[6]斗轉:北斗星已轉了方向,意思是夜深了,天要亮了。

[7]箕拘:把灰塵掃入簸箕中。拘(gōu):擁蔽。《禮記曲禮上》鄭玄註:“以袂拘而退,謂掃時也,以袂擁帚之前,掃而卻行之。”

[8]娣姒(dìsì):妯娌。兄妻為姒,弟妻為娣。

[9]群從子女:此指很多的侄兒侄女。

[10]餈:同“糍”,一種用糯米蒸製的食品,如糍團,糍糕等。

[11]湢(bì)浴:洗澡。湢,浴室。

[12]毀:哀毀,居喪時因過度悲哀而損害健康。

[13]柴立:像枯槁的木頭,形容憔悴,毫無生意。

[14]茹檗(bò):吃苦。茹,吃,食。檗,黃柏,味苦。

[15]亹亹(wěi):勤勉、不倦貌。

[16]子姓:猶言子孫。

[17]晷(guǐ):測日影以定時刻的儀器。此處猶言“刻”。

[18]俯拾仰取:指隨時收拾,勞作。

[19]冢婦:嫡長子之妻。

[20]結褵:古時女兒出嫁,母親把佩巾結在女兒身上。此代指結嫁,出嫁。褵,佩巾。貲:通“資”。

[21]稈薦:草蓆。薦:臥席。

[22]見糧:現有的糧食。見,同“現”。

[23]笄(jī):簪子,用來插住挽起的頭髮。

[24]約:束。束髮。

[25]侑:陪侍。

[26]即:倘若,如果。

[27]指:意旨。

[28]番:輪番。

[29]箯(biān)輿:竹編的轎床,可躺臥。

[30]相(xiàng):助。

[31]史官:明以後修史為翰林的職責。作者曾官翰林,故自稱前史官。

[32]題旌:褒揚。表彰。

[33]常:通“嘗”。

作品鑑賞

這篇傳記中的婆媳二人都是年輕守寡、終身事姑的典型,作者認為她們雖無卓絕的言行,但五六十年如一日的奉行節孝是“天下之至難”,因此特別可貴。在敘述平庸瑣事時,作者能把經歷大致相同的二個人物用不同的筆墨區別開來,句子也熔煉而不費力。[1]作者介紹

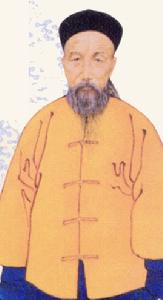

曾國藩(1811—1872),字滌生,湖南湘鄉人,道光進士。1853年初(鹹豐二年末),以吏部侍郎身份在湖南辦團練,後擴編為湘軍,殘酷鎮壓太平軍,被清廷視為“同治中興”的功臣,並因此以大學士任兩江總督、直隸總督等。死後諡文正。為文推崇姚鼐,早年在京師曾攀附梅曾亮,並與朱琦、王拯、吳敏樹等桐子城派人物相往來。後以桐城派為號召,網羅人材。吳汝綸、張裕釗、薛福成、黎庶昌等都曾充其幕僚,並以曾門弟子相稱。著有《曾文正公詩文集》。編有《經史百家雜鈔》、《十八家詩鈔》等。 曾國藩

曾國藩