釋義

詞目:題跋

題跋

題跋 拼音:tí bá

英文:[preface and postscript]

詳細釋義

1. 題,指寫在書籍、字畫、碑帖等前面的文字;跋,指寫在書籍、字畫、碑帖等後面的文字,總稱“題跋”。內容多為品評、鑑賞、考訂、記事等。

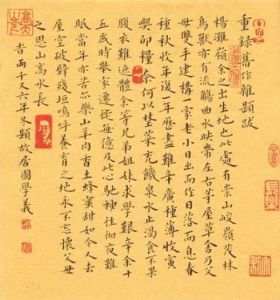

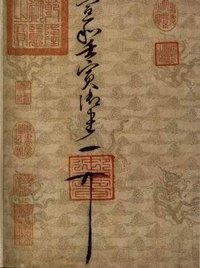

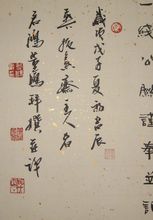

董其昌跋《蜀素帖》

董其昌跋《蜀素帖》 宋·沈括《夢溪筆談·樂律一》:“唐昭宗幸華州,登齊雲樓,西北顧望京師,作《菩薩蠻辭》三章,其卒章云:‘野煙生碧樹,陌上行人去。安得有英雄,迎歸大內中。’今此辭墨本猶在陝州一佛寺中,紙札甚草草。予頃年過陝,曾一見之。後人題跋多盈巨軸矣。”

清·姚衡《寒秀草堂筆記·賓退雜識》:“儀征相國既得《華山碑》四明本,又見長垣、華陰二本,因取三本所有題跋,編次成帙。”

姚華《論文後編》:“自宋而後,題跋且成專著,蘇、黃、海岳、晦翁諸家書,猶有存者,其用之宏,視序有加,議論說辨,亦嘗行乎其中,是又變而溢焉矣。”

張天翼《新生》:“他還藏了一幅倪雲林的山水,上面有張廷濟的題跋。”

2.泛指為文物器具所作的品題、題記。

《兒女英雄傳》第三七回:“這件東西(瑪瑙杯)竟成了一段佳話,不可無幾句題跋以志其盛。”

3.題寫跋語。

清·昭槤《嘯亭雜錄·錢辛楣之博》:“在上書房時,質莊王嘗獲元代蒙古碑版,體制異於今書,人皆不識,因詢章嘉國師,倩其繙譯漢文。因命吾題跋端末。”

認識

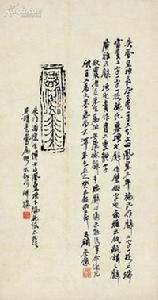

“司母戊”銘文

“司母戊”銘文 在我們現在所見存世的宋、元、明、清及近現代的書畫上,同時有書畫家本人的

款題和他人在書畫上的題跋是十分自然的事,但從書畫上無款題到有款題到同時有他人的題跋,經歷了一個漫長的發展過程。

書、畫的“題跋”是作品的一部分。其內容與形式及位置要與作品密切配合。書、畫,題跋、印章之間互相聯繫,互相增益,使之成為統一的整體。

注述

清代段玉裁《說文解字注·足部》謂:“題者,標其前,跋者,系其後也。”

北宋沈括《夢溪筆談》卷五載:“唐昭宗幸華州,作《菩薩蠻》辭三章,今此辭墨本猶在陝州一佛寺中。予頃年過陝,曾一見之,後人題跋多,盈巨軸矣。”

對畫幅上的題跋,清代王概《芥子園畫傳》說:“元以前多不用款,或隱之石隙,恐書不精,有傷畫局耳,至倪雲林字法遒逸,或詩尾用跋,或跋後系詩,文衡山行款清整,沈石田筆法灑落,徐文長詩歌奇橫,陳白陽題志精卓,每侵畫位,翻多奇趣”,元代以來,在畫上題書詩文已成為中國畫作品上增添詩情畫意的一種藝術手段。

概述

題跋

題跋 題跋是題寫在書籍、字畫、碑帖上,以品評、鑑賞、考證、記事為主的文字。宋代以來這類文字形成了一種專門的文體——題跋,又稱題款,是書畫創作和鑑賞的一個專用名詞。在一般情況下,題款專門用於創作,而題跋則專門用於鑑賞。書畫創作的題跋即題款,又稱題識,也稱款識。

本義闡釋

題跋

題跋 廣義的“題跋”是題寫在書籍、字畫、碑帖上用於品評、鑑賞、考證、記事的文字的統稱。包括:引首、標題、題記、跋文、和署款。狹義的“題跋”單指觀者的跋文,後來也有作者自己題寫跋文的。“題”本義是“額”,發下眉上為額。也有題寫的意思。“跋”原意為跌倒,引申為“足”。段玉裁有云:“題者,標其前,跋者,系其後也。”所以也可以把題跋理解為題於畫前的為“題”,題於畫後的為“跋”。如果將“題”理解為題寫,則題跋也可以理解為“題寫跋文”的意思,係為動詞。 題款作為題跋的一種為作者創作後題寫,也稱作款識或題識(識,志音)意為標記,記號。原指鐘鼎彝器上鑄刻的銘文。現多成為題姓名的專稱。但實際題款應包括作者創作所題題目、詩文、作者的名號以及創作的時間、地點等文字。

歷史淵源

題跋從何時出現是很多學者討論的問題。但書畫結合的藝術形式早在戰國時期就已有之,抗日戰爭期間,在湖南長沙東郊杜家坡戰國墓中出土了一幅帛書,此書以墨書小楷為主,上輔繪有彩色神怪樹木,這幅縑帛珍品可稱得上是書畫結合傳統的濫觴。

題跋

題跋  題跋

題跋 但作為題跋的一種首先出現的是題款,這可以追溯到殷商時期鐘鼎等物上的款識,但是這與中國畫的題款無關。秦朝秦始皇陵兵馬俑上亦有款識,但那只是為了方便檢驗奴隸做的俑人是否合格,若不能通過驗收就要殃及性命。漢代有畫像石和畫像磚,上面有解說畫面的榜題出現,有學者認為畫像磚石的用線造型已經有中國畫之特點,所以認為這就是畫贊這一文體和中國畫題跋的開端。魏晉南北朝時的繪畫雖然發展很快但是仍沒有題款或跋的習慣。著名的或是上原本都沒有顧愷之的落款或是題跋,“顧愷之畫”等款為後人所加。隋代展子虔上亦本無款,其裱邊上的“展子虔遊春圖”乃是徽宗趙佶所書。

到了唐代在字畫上落款似乎已經出現,張彥遠的上有所記載,但此時的落款為鈐印的形式,關於是否已經盛行題記於書畫,根據著名學者陳傳席先生的說法,文獻中記載唐人於樹木石罅間以小字題姓名,實物鮮見,等名作上都未見。另據學者陳輝先生《淺談書畫題跋》一文提到,唐代畫家盧鴻在中的每一處景物都有他的題記,並認為自唐代起書畫題記已十分盛行。 時至北宋,宋徽宗、蔡京、蘇軾等人都於作品上落款,且字元較大,畫家落款也十分普遍,為他人作品題詩題字者亦不少。元明清的書畫作品題跋迅速發展,為他人作品題跋的做法已經十分普遍,有時甚至長篇累牘,文字所占比例超過畫幅的情況也並不罕見。此時,題跋已經成為書畫的一部分,並更好的提高了書畫作品的形式美。

分類

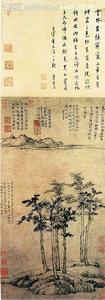

展子虔《遊春圖》

展子虔《遊春圖》 題跋是書寫於書籍、碑帖、書畫作品的品評、追述故事、考證版本及淵源等方面的文字。

若是書畫家本人所題,稱為本人題跋,他人所作,稱為他人題跋。同時還分為作者同時代人題跋,或者後人題跋。後人題跋往往是一些考證的內容,當然也有純觀賞性的。總之,題跋分為三類:作者的題跋,同時人的題跋,後人的題跋。

作者本人的題跋

也可以分為"款"和"題"兩個方面,就是指書畫家在所作書畫上的名款(簽名)以及題記。繪畫上的名款必須在畫幅之內,而書法上的名款則必須在全文之後。名款也好,題記也好,本身也都是書法,屬於要鑑定真偽的範圍。

同時期人的題跋

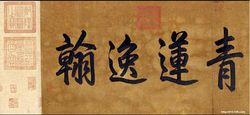

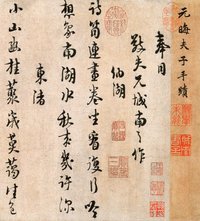

宋徽宗“天下一人”花押及題款

宋徽宗“天下一人”花押及題款 往往是對這件作品本身的評論、觀感,或說明在何時、何地、何種情況下觀看這幅作品或這幅作品的創作。繪畫從漢代以來,一直沒有作者名款。晉顧愷之《女史箴》雖有名款,但這名款

與箴文筆法不同,是後人添加的。唐代繪畫中有作者名款也極少;南唐作品據載亦有名款,但現存世作品上所見大都是後添的。北宋時期開始落款,但早期也僅簡單寫個名字,有的畫院畫師則在名款前加個"臣"字,一般都寫在邊角或樹幹、石上等不起眼的地方,如郭熙《窠石平遠圖》,在畫幅左方中下部,用隸書小字寫"窠石平遠,元豐戊午郭熙畫"的名款;又如梁師閔《蘆汀密雪圖》卷,款在畫幅後端中部:"蘆汀密雪,臣梁師閔畫"。

後人的題跋

至於題,則至米芾、蘇軾時,雖提倡文人畫,也仍不見有長行大篇跋題在畫上或卷後。大約最早要到米芾之子米友仁等,才始見有較多題跋。到元代則風氣一變,強調詩、書、畫三者結合,這種風氣從此大盛,一直延續到近現代。

種類

綜述

跋在中國畫藝術中占有很重要的地位,是中國畫構圖的組成部分。一般說來,在書畫、碑帖等前後題記的文字,均可稱為題跋。寫在書畫或碑帖前面的文字稱為“題”,寫在後面的文字稱為“跋”。

宋代以前的畫沒有題跋,即使有也只是在樹幹、山石後面等不明顯的地方題個名字而已。這一藝術形式是伴隨文人畫的興起而發展起來的,最終成為傳統中國畫的重要藝術形式。

書家所作題跋,不外乎詩詞跋、書籍跋、書跋(書法作品跋)、碑帖跋、印跋、畫跋和雜跋七類。

詩詞跋

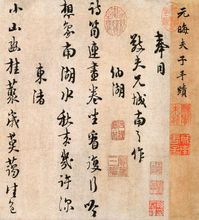

乾隆親題引首

乾隆親題引首 詩詞跋是書家跋於他人或自己撰作的詩詞之後的文字。如陸游《跋東坡七夕詞(即〈水調歌頭·明月幾時有〉)後》:“昔人作七夕詩,率不免有梳櫳綺疏借別之意。惟東坡此篇,居然是星漢上語。歌之曲終,覺天風海雨逼人,學詩者當以是求之。”又如蘇軾《題柳子厚(宗元)詩》:“詩須要有為而作,用事當以故為新。以俗為雅,好奇務新,乃詩之病。柳子厚晚年詩極似淵明(陶潛),知詩病者也。”書家通常在抄錄前人時賢詩詞或書寫自作詩後作跋,或明心跡;或言體會;或加釋意;或評影響;或述詩理等,雖片言隻語,卻也耐人尋味。如書“山路元無雨,空翠濕人衣”。可題“此詩非山中人不得手到擒來”,也可以從詩人王維又是畫家這一點落想,題“摩詰(王維字)領山水畫南宗之首,不知此景可能畫出”?(可參見拙文《談談落款的內容》,載《書法》1987年第6期)若按提跋方式,也有人將那些用詩詞代跋語的作品稱作“詩詞跋”(即用詩詞作“跋”)。如元代張珪《題山谷〈松風閣詩〉》:“閣上松來風有聲,高人胸次洒然清。當時詩筆今猶在,撫卷重看眼倍明。”此類題跋又稱“詩題”,它與論書詩並無二致,只是書於他人或自己撰作的詩詞散文之後,表達了題跋者的感想或評價而已。對一些書寫詩詞的書法藝術作品,因為書家

既觀賞其筆墨又欣賞其詩詞,故這類題跋往往詩書雙評,而且因是詩人書家看詩人書家的作品,故意多精當,所謂“深入自無淺語”也。如蘇軾書《黃州寒食詩》後紙有黃山谷題跋:“東坡此詩似李太白,猶恐太白有未到處 。此書兼顏魯公、楊少師、李西台筆意。試使東坡復為之,未必及此。它日東坡或見此書,應笑我於無佛處稱尊也。”此跋對蘇軾詩書雙評,生動活潑又味雋情深,非大作手不能及。明代陳繼儒《白石樵真稿·書楊侍御刻蘇黃題跋》說:“題跋,文章家之短兵也……蘇黃之妙,最妙於題跋”,此言非虛。蘇軾的詩詞跋最見學問性靈,著名的有《書淵明羲農去我久詩》、《書魯直詩後》、《評韓柳詩》、《書淵明飲酒詩後》、《評李白詩(二則)》等。

書籍跋

書籍跋是書家跋於書籍(包括文集、詩集、題跋集、書畫錄、史論等)之後的文字,相當於“後記”、“後語”之類。文雖簡短,卻常常具有史料和藝術價值。如陸游《跋六一居士(集古錄跋尾)》(可知刻本論闕)、《跋柳柳州集》(可知當時柳宗元詩已有他人假冒之作)、《跋重廣字說》(可知“字說”有先後之異),《跋前漢通用古字韻編》(可知當時已有古字工具書)等。又《漁洋書跋》(卷六)有《跋〈聲畫集〉》,對歷代題畫詩的發展情況僅以二百餘字概括之,而且卓有新見。清代歸莊有《跋王勤中〈鶴譜〉》,文中對畫家為鶴“備寫諸狀”,“不獨賞其繪事之工,又嘆其奇思高致”,最後感慨世道昏暗,“鶴何以得自全”,而作二歌以哀之。

書跋

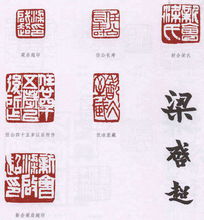

梁啓超印鑑款識

梁啓超印鑑款識 書跋是指跋於他人或自作書法作品之後的文字。這類題跋數量較多,佳制也不

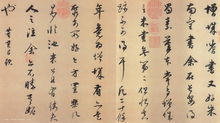

少。書家跋書法作品,無異於住持自道山門事,加之有的文辭優美,善摹情態,語似天成,真令人難忘。如黃山谷《題東坡字後》記“東坡居士極不惜書,然不可氣,有乞書者,正色詰責之,或終不與一字。元祐中鎖試(宋代考進士有禮部主試,試前封鎖試場)禮部,每來見過,案上紙不擇精粗,書遍乃已。性喜酒,然不能四五籥(量器名)已爛醉,不辭謝而就臥,鼻鼾如雷。少焉甦醒,落筆如風雨。雖謔弄皆有意味。真神仙中人,此豈於今世翰墨之士爭衡哉”,跋書作兼及東坡豪放真率之個性,活如寫生。清代學者陳澧讀此跋時也十分動情,說“讀此數過,如親見東坡”。清代鄭板橋《跋臨蘭亭序》不啻一篇“書法宣言”:“黃山谷云:世人只學蘭亭面,欲換凡骨無金丹。可知骨不可凡,面不足學也。況蘭亭之面,失之已久乎!板橋道人以中郎(蔡邕)之體,運太傅(鍾繇)之筆,為右軍(王羲之)之書,而實出以己意,並無所謂蔡鍾王者,豈復有蘭亭面貌乎?古人書法入神超妙,而石刻木刻千翻萬變,遺意蕩然。若復依樣葫蘆,才子俱歸惡道。故作此破格書已警來學,即以請教當代名公,亦無不可。”語多幽默,卻句句精切,藝理盎然 。書跋中名跋極多,一則因有些書跋確有真知灼見。二則名書家跋名家書法作品,雲隨山高,當然愈見難得。筆者每觀董其昌《畫禪室隨筆》中百餘題跋,無不嘆其文高思妙,由此深知書畫家之苦心也。如《書琵琶行題後》:“白香山(居易)深於禪理,以無心道人作此有情痴語,幾所謂木人見花鳥者耶。山谷為小詞,而祥德呵之,謂不止落驢胎馬腹,則慧業綺語,猶當懺悔在。余書此歌,用米襄陽楷法兼撥鐙意,欲與艷詞相稱,乃安得大珠小珠落硯池也。”又如《臨禊帖踐後》:“余書蘭亭,皆以意背臨,未嘗對古刻。一似撫無琴弦者,覺尤延之(尤表,曾跋過《蘭亭》藏本)諸君子葛藤多事耳。”又《書古尺牘題後》:“行書十行不敵楷書一行,米南宮語也。時一為之,以斂浮氣,竟此紙凡十起對客。信乎孫虔禮(過庭)所云神怡務閒之難也。”所論書法具精微透徹 ,允為書學名言。所以,名書家跋後常常又有人再跋書,對原書及跋書一共賞評,所謂“賣王得羊,意外快幸”。如五代楊凝式《夏熱帖》後紙已有元代鮮于樞、趙孟頫二跋,清人張照題跋時又有“《夏熱帖》世無刻本,雖半漫患,存者入雲中龍爪 ,令人洞心駭目。松雪(趙孟頫)、困學(鮮于樞)兩跋俱是平生佳書”之評。

碑帖跋

《城南唱和詩》局部

《城南唱和詩》局部 碑帖跋通常是指跋於碑刻或法帖的集本、拓本等後的文字,也有人將它與書跋統

稱為“書(法)跋”。碑帖跋數量也極多,內容多道來由、評價、真偽、訛缺、觀感甚或兼論書家學養為人、刻工模本質量等。宋代歐陽修的《集古錄跋尾》可以看作是最早的碑帖跋匯集,跋文思致新穎淵雅,語言簡潔精切,學術性和藝術性雙佳之作尤多。如《跋(唐李石神道碑)》:“右李石碑,柳公權書。余家集錄顏柳書尤多,唯碑石不完者,則其字尤佳。非字之然也。譬夫金玉,埋沒於泥滓,時時發見其一二,則粲然在目,特為可喜爾。”其它如言碑帖本事來由的《跋〈唐花林宴別記〉》、論碑貼撰文優劣的《跋〈隋太平寺碑〉》、評書家才學為人的《跋〈唐南嶽彌施和尚碑〉(柳宗元撰書)》、考碑文人事的《跋〈唐王重榮德政碑〉》、釋碑文款難的《跋〈唐崔能神道碑〉》、談書法創作見解的《跋〈晉王獻之法帖〉》、道觀感慨嘆(如對碑帖書法的評價和真偽訛誤的遺憾、創作之甘苦等)的《跋〈唐李藏用碑〉》等。又陸游《跋柳(公權)書蘇夫人墓誌》、《跋法帖》、《跋高康王墓誌》、《跋〈東坡書髓(原東坡法帖士卷)〉》等,鑒裁之精到、文辭之清雅,讀之皆足以廣見聞而益神智。清代乾隆、嘉慶之前,書法尚法帖,後來隨著金石考據的勃興和大量金石碑版的出土,不少學者由考據轉而習書,於是碑學大盛,碑帖題跋也蔚為風氣。這個時期的碑帖跋受經義考據時風的影響,梳爬訛誤的考評嬗異均博征旁引,帶有濃厚的考證氣息,宋以來那種灑脫簡略、時見情趣的題跋便不復多見了。如包世臣《藝舟雙楫》之《跋重刻王夫人墓誌》、《題隋志拓本》、《書黃修存藏宋拓廟堂碑後》等。康有為《廣藝舟雙楫》雖然依論分篇,但篇中有不少短評,舒捲取捨皆自抒心得,尤多精卓之見,如“書若人然,須備筋骨血肉。血濃骨老,筋藏肉瑩,加之姿態奇逆,可謂美矣。吾愛米友仁書,殆亦散僧入聖者,求之北碑(孝昌)六十人造像,亦可以當之”等,未嘗不可作題跋觀。散文大家姚鼐的行草,包世臣以為“時出華亭(董其昌)之外”,姚的《跋吳天發神讖刻文》、《跋李北海麓山寺碑》等碑帖跋,豈止文筆工雅,其搜研刮發之精細,非胸撐萬卷、目觀千劍者不能為。

印跋

篆刻家在印旁刻款,則始於明代。印款除題年月姓名外,有時還加上其他詞句,類似跋語。內容多的,占滿一面、兩面、三面、四面,甚至包括石頂刻上五面。有的書稱“印跋”。石章刻邊款的始創者文彭,刻法如同刻碑,是先寫款字,然後依墨下刀,每一筆雙面著刀。繼之者何震則開創了不寫款字,操刀便刻,每一筆只刻一刀的單刀直刻法。雙刀法依筆跡而刻,比較能體現筆意,單刀直切,淋漓痛快,則比較容易表現出刀味與石味。明末清初一批印人,石章邊款不論篆隸真草,還是多數用雙刀法。直到乾隆年間,丁敬開始全用單刀法,蔣仁、黃易以下群起效之。單刀法遂成氣候。

畫跋

潤豐賦落款

潤豐賦落款 畫跋通常是指跋於畫卷、冊頁等附紙上的文字,在廣義上也包括款識、題詩之類

。明以前書畫作品款題極為簡單,俗稱“單飛”(即單款,如孤雁單飛)或“雙飛”(即雙款,上下款),只有少數文人畫家才在書畫本題上題詩題記。明代中期,文人畫大興,書畫本幅上題詩作文遂成風氣。元代以前書法不多立軸形式,至明代環節始出現書軸,如沈度書《盤谷序》(楷書)、宋廣書《風入松詞》(草書),於是立軸上端加紙,橫天而鋪,謂之“詩堂”,可方便題詩作跋(有的書畫卷前面加紙,稱為“引首紙”、“前紙”,後面續紙,則稱為“後紙、“尾紙”,功能都是一樣)。畫上題詩一般稱作“題畫詩”、“詩題”或“詩跋”,尤其是那些以詩代跋(文)、詩中加跋或跋中加詩者,似乎對所題位置是否限定尾紙已不再嚴格,但從題詩作跋須在畫作完成之後才能進行這一點看,與“題在前、跋在後”仍是一致的。筆者為行文清晰考慮,畫跋只指跋於畫卷、冊頁等附紙上的短文,而將畫上題詩或跋文統歸“題畫詩”。畫跋成集且著名的,有宋代董燊《廣川畫跋》、明代文徵明《文待招題跋》、王世貞《弇州題跋》、郁逢慶《郁氏書畫題跋記》、清代道濟《大滌子題畫詩跋》、惲壽平《南田畫跋》、王時敏《西廬畫跋》、王翬《清暉畫跋》、吳歷《墨井畫跋》、金農《冬心畫跋》等。明代沈周、文徵明、董其昌、黃道周,清代鄭燮、金農、惲壽平等均是運思落墨便筆意清拔的題跋大家。一些不以“畫跋”標明的著錄、畫譜、隨筆,如《佩文齋書畫譜》、《江村消夏錄》、《瘐子消夏記》、《大觀錄》、《辛丑消夏記》、《式古堂書畫匯考》、《畫禪室隨筆》、《珊瑚木難》、《鐵珊瑚網》、《詹東圖玄覽編》、《清河書畫舫》、《珊瑚網書畫跋》、《格古要論》等皆蒐集繁複。例如宋代歐陽修《題薛公期畫(鬼)》:“善言畫者,多雲鬼神易為工,以謂畫以形似為難。鬼神,人不見也,然至其陰威慘澹,變化超騰而窮奇極怪,使人見輒驚絕,及徐而定視,則千狀萬態、筆簡而意足,是不以為難哉?”針對韓非畫“犬馬難,鬼神易”的觀點,提出畫貴畫意,能畫出想像之鬼神形貌而且驚人“見輒驚絕”、“筆簡而意足”,才是最高的藝術境界。蘇軾的《書戴嵩畫牛》和《書黃符畫雀》都很生動地揭示了“造乎理者能畫物之妙,昧乎理者則失物之真”的深刻畫理。又《書摩詰〈藍田煙雨圖〉》仲“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩”,幾成千年詩畫評論家和美學家評論文人詩畫的依據。其它如《跋蒲傳正、燕公山水》、《跋文勛畫扇》、《跋文與可墨竹》、《書竹石後》等對創作的形、神、理、法之關係都提出了精湛的見解,為豐富中國畫畫學做了貢獻。近人常以為畫跋與書家無關。殊不知書畫相通的道理。近年時見花甲畫畢,恭請書家題畫,推讓再三,終不免捉筆落墨,此時若再尋詩人代似或“目瞪口呆子不來”,總難免讓小人看。要作好畫跋,須先觀賞精細,遂有構思(立意),級而造語,跟創作書跋、碑帖跋一樣。除此之外,題跋者必須具有畫法、畫理;構圖學等多方面的學識,否則冰蠶語熱,不是意廖失實,便是情趣索然。

雜跋

雜跋內容龐雜,常見的是跋於書簡、哀辭、銘文、匾額等後的文字。如宋歐陽修《跋終南古敦銘》:“右終南古敦銘。大理評事蘇軾為鳳祥府判官,得古器於終南山下。其形制於今《三禮圖》所畫及人家所藏古敦(古代貯糧之器,上下各半圓,可合成園器,似彝而有足)皆不同,初莫知為敦也。蓋其銘有‘寶尊敦’之文,遂以為敦爾。”又南宋陸游《跋李慶簡公家書》

題款

形式

題跋有藏款與露款之分。常用題法有以下幾種:一是橫式,根據中國民族習慣一般是自右向左題,字數可多可少,但每行字不宜過多,以保持橫的形式。二是豎式,書寫的行數不宜過多,以保持豎的形式。三是高低參差不齊的自然式。以上講的橫豎兩式,均應齊頭,字尾可參差錯落,俗稱“齊頭不齊尾”。而自然式則可自由錯落,比較自如。但要注意不要把字寫得太散。總之不論哪種題法,都要注意題跋的內容與字型、畫面諧調。

名款,有名、字、號,及別名之分,但通常只寫其中一二款。名款的寫法也因時代而有所不同。明代人的習俗,有時在尺牘中,也就是來往書信中,如果是雙名往往只寫一個字,如戴本孝,只寫"本孝"中的"本"字,如以為此人姓戴名本,就錯了;有趣的是,單名的反在名後加個"生"字,如婁堅,寫成"堅生"。

內容

題跋,一般乃指書、畫、書籍上的題識之辭,內容為標題、品評、考訂、記事之類,體裁有散文、詩、詞等。題跋中除了標明書畫家的年齡、籍貫、作畫時間、地點、得畫人稱呼、名號外,還有文章或詩詞。這些題跋,不一定完全針對畫面的內容,而是廣泛涉及到天文、地理、人事、歲時、節令、風俗、物產、景觀、歷史、哲理等各種內容。文人畫家提倡的就是既題出畫中之意也題出畫外之意,包括畫家的感觸、心緒、想像及作畫經過情況,對畫史、畫論、畫法的心得體會,以及生活趣事、各種見聞等。

辨析

書寫於書籍、字畫、碑帖等作品前面的文字一般稱叫“題”,後面的叫“跋”。《說文解字注·足部》:“題者,標其前;跋者,系其後也。”

鑑定真偽

某件書畫的題跋雖然也有對這件作品加以否定的,但這是少數。最多的是為了說明這件作品的創作過程、收藏關係,或者考證它的真偽。於是有許多作品仗著題跋增加了後人對它的信任。但書畫既有偽作,題跋方面也同樣有多種作偽情況。

1. 如果題跋中所述,和本幅中書畫家或題跋者本人事跡、年月等有出入,都可以是疑點。若題跋中內容和書畫本身風馬牛不相及,或者所錄詩詞文章等是這位題跋的後人作品,便顯然是偽作了。

2. 當對一幅書畫的真偽有疑問而無法從其本身判斷時,若書畫上有題跋,則對題跋加以考證,以助鑑別。

3. 如原文本是考證文章,則可作為參考。

文獻價值

題跋款識雖然不像古籍善本一樣為專家學者提供比較完整的文獻資料,但有時它們卻可以為人們提供一些不可能錄於正史的古代信息,特別是在豐富畫史畫論的研究資料方面。例如著名的中不少精彩的內容就是他對書畫的長跋。很多不為人知的故事也記錄於題跋識語中,例如是傳世宋徽宗唯一一幅山水作品,畫後有北宋蔡京、明代王世貞、明末董其昌的題跋,分別向我們提供了關於這幅傳世名作的諸多信息。

題跋

題跋  題跋

題跋 與徽宗同朝的蔡京以退休太師的身份對領導的作品做了恭維的評價。其中提到:“皇帝陛下以丹青妙筆備四時之景色,窮萬物之情態於四圖之內,蓋神智與造化等也。”不僅稱讚了徽宗繪畫技藝的高超還指出了這幅作品不過是徽宗表現春夏秋冬四幅作品中的一幅。 活躍於嘉靖萬曆年間的文壇領袖王世貞也對這幅《雪江歸棹圖》做了題跋,先是對作品做了極高的評價,又回憶了徽宗南逃最終難免為夷狄所俘的窘境,最後寫到其弟王世樊收藏此畫的故事:此畫原為朱希孝的珍愛之物,朱死後珍品多失散,世貞弟世樊購得此畫,不巧當時赫赫有名的首輔張居正搜求朱氏舊藏“索此卷甚急”但王世樊不阿於權貴,不肯轉讓,後政治風雲變幻,張居正病死,其家被抄,所藏書畫多付之一炬,此《雪江歸棹圖》幸為世樊所藏得以保全,冥冥中似有神靈保護。

題跋

題跋 再如朱熹與友人之間相互唱和所做的於題跋中也記錄了它的傳奇經歷。朱熹五世孫朱光時家道衰落,故宅竟被豪強所占,有辱祖宗,朱光就以絲繩繫於頸上,警醒自己,發誓不收回故宅絕不取下。直到乾文傳來到朱熹的家鄉婺源做官,朱光十五年的冤屈才得以伸張,後乾文傳離開婺源之前,朱光以此卷相贈作為酬報,乾文傳欣喜不已,為此卷做跋,將這段傳奇記錄下來。後此卷有幾經輾轉,諸名家為之作題。 又如元代晚期傑出畫家倪瓚所繪題跋也頗為有趣,上有倪之老師黃公望的題詩曰:“遠望雲山隔秋水,近看古木擁坡陀。居然相對六君子,正直特立無偏頗。”題此詩的原因正是源於倪瓚應付一次無奈的索畫經歷。於夜行舟中,為友人勉強作畫,倪瓚苦笑著將這次經歷題寫了下來,拿給老師黃公望看。不成想,黃看後反而覺得此畫生動美妙,因有此詩。

總之,題跋為人們研究畫史提供了不可多得的資料,這樣的例子還有很多,這裡不一一列舉,可見,題跋不僅可以幫助人們對畫作辨別真偽,更可以提高人們對作品的趣味,為畫作增色不少。

題跋

題跋  題跋

題跋  題跋

題跋  題跋

題跋  題跋

題跋 時令稱謂

題跋的時令稱謂很複雜,無論是月令、季令、還是節令都有很多不同的提法:

題跋

題跋 月令:是對每個月份的稱謂,一月通常稱正月、端月、初月;二月常稱仲春、仲陽、如月;三月常稱暮春、末春、晚春;四月常稱孟夏、首夏、初夏;五月常稱仲夏、超夏;六月常稱荷月、季月、伏月;七月常稱孟秋、初秋、新秋;八月常稱仲秋、正秋;九月常稱季秋、晚秋、暮秋;十月常稱孟冬、初冬、上冬;十一月常稱仲冬、中冬;十二月常稱季冬、嚴冬、殘冬。 季令:是對春夏秋冬四個季節的稱謂,春季常稱芳春、青春、陽春、三春、九春;夏季常稱三夏、九夏、朱夏、朱明;秋季常稱金秋、素秋、三秋、商秋、九秋;冬季常稱寒冬、三冬、九冬、玄英、安寧。

節令:是對各種節氣的稱謂,正月初一稱元旦、元日、元辰、元正、元春等;正月十五稱元宵、元夕、元夜、燈節、上元等;二月初一稱中和日;三月初三稱重三、上巳、三巳、上除、令節等;五月初五稱端午、午日、蒲節;六月初六稱天貺節;七月初七稱七夕節;八月十五稱中秋節;九月初九稱重陽、重九、菊花節;十月十五稱下元;十二月三十稱除夕、守歲。