詞語概念

基本解釋

[write and reply in poems according to original poem's rhyming words]

舊時古體詩詞寫作的一種方式。按照原詩的韻和用韻的次序來和詩。

引證解釋

指依次用所和詩中的韻作詩。也稱 步韻。世傳次韻始於 白居易 、 元稹 ,稱“ 元和體”。

唐 元稹 《酬樂天餘思不盡加為六韻之作》:“次韻千言曾報答,直詞三道共經綸。” 原註:“ 樂天 曾寄予千字律詩數首,予皆次用本韻 酬和,後來遂以成風耳。”一說始於 南北朝 。 明 焦竑 《焦氏筆乘·次韻非始唐人》:“ 楊炫之 《洛陽伽藍記》載 王肅 入 魏 ,舍 江 南 故妻 謝氏 ,而娶 元魏帝 女,故其妻贈之詩曰:‘本為薄上蠶,今為機上絲。得路遂騰去,頗憶纏綿時。’繼室代答,亦用絲時兩韻。是次韻非始 元 白 也。”

基本含義

古人“和韻”的一種格式,又叫“ 步韻”,它要求作者用所和的詩的 原韻原字,其先後次序也與被和的詩相同,是和詩中限制最嚴格的一種,就是依次用原韻、原字按原次序相和。如 黃魯直《次韻王定國揚州見寄》:“清洛思君晝夜流。北歸何日片帆收?未生白髮猶堪酒,垂上青雲卻住州。飛雪催盤勝魚腹,明珠論斗煮雞頭。平生行樂自不惡,豈有竹西歌吹愁?”

關於次韻詩之始,前人數有始於唐代 元稹、 白居易之說。如宋人程大昌《考古編·古詩分韻》謂:“唐世次韻,起元微之、 白樂天。” 張表臣《珊瑚鉤詩話》講得更為具體:“前人作詩,未始和韻。自唐白樂天為杭州刺史,元微之為浙東觀察,往來置郵筒倡和,始 依韻。”清人趙翼《甌北詩話》也持此論。至近代 陳聲聰《兼於閣詩話》仍稱:“詩次韻,始於唐之元、白、皮、陸,而盛於宋之蘇、黃。”今人卞孝萱先生《唐代次韻詩為 元稹首創考》進而考證出次韻詩系元稹首創,並雲創始時間為元和五年(810年),創始之作為元稹在江陵府所作《酬樂天書懷見寄》等五首。

實則元、白之前,大曆十才子中的盧綸、 李益之間便有次韻相酬之作。 李益有《贈內兄盧綸》詩:“世故中年別,餘生此會同。卻將悲與病,來對郎陵翁。”(《全唐詩》卷283) 盧綸和詩《酬李益端公夜宴見贈》為:“戚戚一西東,十年今始同。可憐歌酒夜,相對兩衰翁。”(《全唐詩》卷277)

據 傅璇琮先生《 盧綸考》,盧綸卒於貞元十四年、十五年(798年、799年)間,《酬李益端公夜宴見贈》當作於貞元中,可見我國古典詩歌中的次韻之體至遲在貞元年間就出現了,所以不能說次韻詩始自元、白,更不能說系 元稹首創。

和詩大致有以下幾種方式:

1 和詩,只作詩 酬和,不用被和詩 原韻;

2 依韻,亦稱同韻, 和詩與被和詩同屬一韻,但不必用其原字;

3 用韻,即用原詩韻的字而不必順其次序;

4 次韻,亦稱 步韻,就是依次用 原韻、原字按原次序相和。

例文

劉景文《奉寄蘇內翰》:

倦壓鰲頭靖左魚,笑尋潁尾為西湖。

二三 賢守去非遠,天一清風今不孤。

四海共知霜鬢滿,重陽曾插菊花無。

聚星堂上誰先到,欲傍金樽倒玉壺。

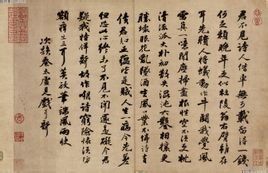

蘇軾和《次韻劉景文見寄》詩:

誰上柬來雙鯉魚,巧將詩信渡 江湖。

細看落墨皆 松瘦,想見掀髯正 鶴孤。

烈士家風字用此,書生習氣未能無。

莫因老驥思千里,醉後哀歌 缺唾壺。

水龍吟【宋】章質夫

燕忙鶯懶芳殘,正堤上、柳花飄墜。輕飛亂舞,點畫 青林,全無才思。

閒趁遊絲,靜臨深院,日長門閉。傍珠簾散漫,垂垂欲下,依前被、風扶起。

蘭帳玉人睡覺,怪春衣、雪沾瓊綴。繡床鏇滿,香球無數,才圓卻碎。

時見蜂兒,仰粘輕粉,魚吞池水。望章台路杳,金鞍遊蕩,有盈盈淚。

水龍吟·次韻章質夫楊花詞 蘇軾

似花還似非花,也無人惜從教(jiāo)墜。拋家傍路,思量卻是,無情有思(sì)。縈損柔腸,困酣嬌眼,欲開還閉。夢隨風萬里,尋郎去處,又還被鶯呼起。 不恨此花飛盡,恨西園落紅難綴。曉來雨過,遺蹤何在?一池萍碎。春色三分,二分塵土,一分流水。細看來,不是楊花,點點是離人淚。

次韻梨花 宋· 黃庭堅

桃花人面各相紅,

不及天然玉作容。

總向風塵塵莫染,

輕輕籠月倚牆東。

(注釋)玉作容:形容梨花潔白如玉。 籠月:被月光籠罩

這首詩表面讚美了梨花的潔白,實則讚美梨花的不被風塵 所染的高尚純潔。

作者簡介: 黃庭堅 (1045-1105),字魯直,自號山谷道人,晚號涪翁,又稱黃豫章,洪州分寧(今江西修水)人。北宋詩人、詞人、書法家,為盛極一時的江西詩派 開山之祖。英宗治平四年(1067)進士。歷官葉縣尉、北京國子監教授、校書郎、著作佐郎、秘書丞、涪州別駕、黔州安置等。哲宗立,召為校書郎、《神宗實錄》 檢討官。後擢起居舍人。紹聖初,新黨謂其修史“多誣”,貶涪州別駕,安置黔州等地。徽宗初,羈管宜州卒。宋英宗治平四年進士,紹聖初以校書郎坐修《神宗實錄》失實被貶職,後來新黨執政,屢遭貶,死於宜州貶所。

擅文章、詩詞,尤工書法。詩風奇崛瘦硬,力擯輕俗之習,開一代風氣。早年受知於蘇軾,與 張耒、 晁補之、 秦觀並稱“ 蘇門四學士”。詩與蘇軾並稱“ 蘇黃”,有《豫章黃先生文集》。詞與 秦觀齊名,有《山谷琴趣外篇》、 龍榆生《豫章黃先生詞》。詞風流宕豪邁,較接近蘇軾,為“ 江西詩派”之祖。晁補之云:“魯直間作小詞固高妙,然不 是當行家語,自是著腔子唱好詩。”(見《詩人玉屑》)另有不少 俚詞,不免褻諢。有《山谷詞》又名《山谷琴趣外篇》。主要墨跡有《松風閣詩》、《華嚴疏》、《經伏波神祠》、《諸上座》、《李白憶舊遊詩》、《苦筍賦》等。書論有《論近進書》、《論書》、《清河書畫舫》、《式古堂書畫匯考》著錄。黃庭堅是“ 蘇門四學士”之一,詩與蘇軾齊名,人稱“ 蘇黃”,詩風奇崛瘦硬,力擯輕俗之習。開一代風氣,為江西詩派的開山鼻祖。書法精妙,與蘇、米、蔡並稱“ 宋四家”。詞與 秦觀齊名,藝術成就不如秦觀。晚年近蘇軾,詞風疏宕,深於感慨,豪放秀逸,時有高妙。有《山谷詞》。

欣賞

習慣在初春賞梨花,因為那種帶雨的濕漉與沁涼,那種驚心動魄清冷之美,讓人覺得這世間還有濁氣沒有玷污冷艷,所以愛上梨花是一種習慣,也是在尋找心靈棲息的高地。

在忙完了高三長長的補課後,終於有一點閒暇來到那片開著梨花的山坡。雖然這片梨林還沒有花開成海,而那種透明與純淨的感覺卻依然如昔。山尖上仿佛還有銀白的積雪,天空是一望無際的純藍,使山的輪廓那樣清晰,那樣剛硬。這時,正好聽著黑鴨子淨如天籟的歌聲,真有說不出的感動。美而清的梨花有雪融化的聲音,仿佛是一箏古曲幽幽的流過山坡,而我分明看見那初春小河上漂過一絲新綠,如此明麗又如此沉靜!

這種感覺讓我仿佛穿越 嵇康的竹林,來到 陶淵明的東籬菊花下,於 蘭亭靜觀 王羲之的流觴曲水,踏進古風依然的青石小鎮,一位清韻猶存的佳人翩然從身旁走過。我的心沉靜下來,撫摩著身旁的梨樹,感受它的沁涼。

行走在梨林間,梨花白色的花瓣輕輕飄落在我身上,使我忍不住把臉挨近五瓣的梨花,這清冷而淨潔的梨花,纖塵不染,為何你要凋謝的如此匆忙?我不禁有點黯然感傷,天資靈秀,意氣殊高的花呀,難道真甘心於把你極致之美零落成泥?又一陣山風吹過,一片片的梨花翩然落下,我用手輕輕接住了一瓣,看著靜靜躺在手心的梨花,晶瑩恬然,沒有傷春悼紅的哀怨。我的心驀然一驚,白賽玉雪的梨花,你是想告訴我,你根本不在乎生命的長短吧?因為你素白的本色,清涼的逸意早已留存人世的意念里,根植於人們的內心,何須與桃紅柳綠相爭?

喔,梨花,在你清冷和濕漉的背後,還有這樣的 高潔意氣。難怪黃庭堅在《次韻梨花》要這樣寫道:“ 桃花人面各相紅,不及天然玉作容。總向風塵塵莫染,輕輕籠月倚牆東”,不正是用桃花的紅艷來反襯你的清新淡雅嗎?

釋然後,黯淡的心情一下明朗起來,極目遠眺,好一片梨花,好一片潔白啊。

早春三月,樹綠了,花開了,鳥兒清亮的啼鳴穿越梨林,一種遠離已久的心曠神怡油然而來。遠處,農民在山坡上鋤草、耕地、播種,而鱗次櫛比的高樓大廈離的很遠,對於沒有太多時間金錢遠遊的我,實在是一種快樂和幸福。

徜徉在山坡上,暖暖的陽光柔柔的灑滿我的雙肩,那輕,那柔,那明媚,讓我感覺生活里從沒有過的愜意!一種空靈的而幸福愜意的感覺!這樣的感覺很早已經迷失在人事的紅塵里,久已無處尋覓的幸福! 我看見梨花的飄落,也看見春天的花兒正在開,夢想仿佛也離我越來越近。有時候,幸福只是一種感覺,一種心情,而一生的時光,朋友啊,你曾有多少回這樣任歲月侵蝕永不褪去梨花的春色呀!