病因

齒突骨折為頭頸遭受不同方向的外力所引起,其中因頭頸部暴力性屈曲(多見)、仰伸及旋轉所引起的樞椎齒突骨折多伴有寰樞關節脫位。在此過程中,由於暴力突然中止所引起的單純性齒突骨折則相對少見,占頸椎骨折總數的8%左右。

臨床表現

與寰樞椎脫位中輕型病例的臨床症狀及體徵基本相似,以頸部疼痛、局部壓痛、活動受限(尤其是旋頸活動)及雙手托頭被迫體位等為主。應注意有無伴發腦震盪及其他損傷。不伴有寰樞關節脫位的病例,一般無頸髓受壓症狀。但在搬動及診治過程中,如操作不當也可能引起不良後果。

單純性齒突骨折一般可分為以下三型:

1.Ⅰ型

Ⅰ型齒突尖部骨折並不常見,其可能是翼狀韌帶撕脫的結果。因為齒突尖韌帶與兩個斜行的翼狀韌帶附著於齒突的尖部,這一部位的骨折大多是穩定的骨折線,多呈斜形撕裂狀。其穩定性可從伸屈動力性側位X線片上得到證實。由於本型大多無移位,因而併發症少,預後較佳。

2.Ⅱ型

為齒突腰部骨折,多見,占單純性齒突骨折的70%左右,大多因頭部側屈暴力所致。此型骨折亦可因後伸力所致,而仰伸暴力甚少。因該處血供不佳,癒合率為本型的1/4左右,因此需要手術的比例較高。

3.Ⅲ型

骨折線位於齒突基底部的Ⅲ型骨折。主要為頭頸部遭受屈曲暴力所致。骨折線常延及樞椎椎體上部骨質及寰樞關節。但此處骨折較為穩定,如無癒合不良,預後一般較好。

檢查

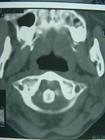

影像學檢查對確診及分型具有重要作用。

診斷

樞椎齒突骨折診斷的主要根據有:

1.應詳細詢問外傷史。

2.臨床表現主要是頸部症狀,並注意頭頸被迫體位。

3.常規的X線平片及斷層攝影可獲得清晰的圖像;CT及MRI檢查不僅有助於顯示骨折線,且對寰椎橫韌帶的狀態便於觀察。應注意骨折移位程度,位移超過5mm者癒合多延遲。

此外,尚可依據頸咽間隙增寬(即咽後壁與第3頸椎椎體之間的距離,正常為4mm以內)進行判斷。根據X線平片、CT掃描及MRI等影像學檢查診斷上多無困難。

鑑別診斷

除需與上頸段其他損傷相鑑別外,主要與先天性齒突發育不全相鑑別。

併發症

齒突不連在臨床上並不少見,是齒突骨折最易發生的併發症。齒突不連尤其好發於骨折線,通過齒突腰部的Ⅱ型骨折主要是由於該型骨折易發生錯位,因為齒突尖韌帶與翼狀韌帶的牽拉可使骨折分離,且後方的橫韌帶的推擠也可使其移位。此外,附著於齒突腰部的組織還有來自前方的兩個副韌帶,其另一端附於頸1側,當齒突骨折發生在齒突基部時,這些韌帶可使骨折的頭端與頸2椎體端之間呈現分離狀態。另外,頸1~頸2關節的伸屈旋轉活動傳至骨折部位也是不連的一個因素。

治療

1.非手術療法

(1)適應證 Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型中的無移位者,一般均可選用非手術療法,不僅較為安全,且療效穩定,方法簡便。

(2)具體操作 採用Glisson帶或顱骨牽引,重量以1.5~2kg為宜,切勿過重,以防引起癒合延遲。牽引l~2周后床邊攝片觀察骨折線對位情況。持續牽引3~6周后,可更換頭-頸-胸石膏或Halo裝置,而後逐漸起床活動。

2.手術療法

約1/3的病例需要手術治療。

(1)適應證 主要用於伴有移位的Ⅱ型骨折或假關節形成及骨折癒合延遲的第Ⅲ型者。前者占絕大多數。

(2)具體操作 可採用經口腔或經頸部的前路術式。對新鮮骨折者,多選擇細長螺釘內固定(1根或2根)。對陳舊性骨折不癒合者,可行寰樞椎融合術,前路或後路均可,也可通過側前方入路進行。