概述

粒子物理學的標準模型是一套描述強力、弱力及電磁力這三種基本力及組成所有物質的基本粒子的理論。它隸屬量子場論的範疇,並與量子力學及狹義相對論兼容。到現時為止,幾乎所有對以上三種力的實驗的結果都合乎這套理論的預測。但是標準模型還不是一套萬有理論,主要是因為它並沒有描述到重力。

標準模型的內容

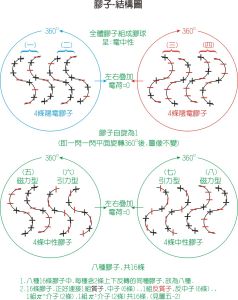

膠子 - 強相互作用的媒介粒子,自鏇為1,有8種

膠子 - 強相互作用的媒介粒子,自鏇為1,有8種  光子 - 電磁相互作用的媒介粒子,自鏇為1,只有1種

光子 - 電磁相互作用的媒介粒子,自鏇為1,只有1種電弱統一理論與量子色動力學在標準模型中合併為一。這些理論都是規範場論,即它們把費米子跟玻色子(即力的中介者)配對起來,以描述費米子之間的力。由於每組中介玻色子的拉格朗日函式在規範變換中都不變,所以這些中介玻色子就被稱為規範玻色子。標準模型所包含的玻色子有:

膠子 - 強相互作用的媒介粒子,自鏇為1,有8種

光子 - 電磁相互作用的媒介粒子,自鏇為1,只有1種

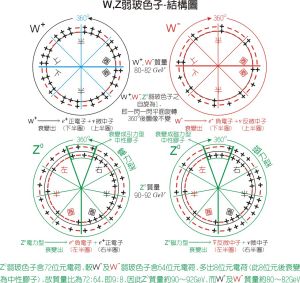

W及Z玻色子-弱相互作用的媒介粒子,自鏇為1,有3種

W 及 Z 玻色子 - 弱相互作用的媒介粒子,自鏇為1,有3種

W 及 Z 玻色子 - 弱相互作用的媒介粒子,自鏇為1,有3種 希格斯粒子 - 引導規範組的自發對稱性破缺,亦是慣性質量的源頭。

希格斯粒子 - 引導規範組的自發對稱性破缺,亦是慣性質量的源頭

希格斯粒子 - 引導規範組的自發對稱性破缺,亦是慣性質量的源頭實際上規範玻色子的規範變換是可以準確地利用一個稱為“規範群”的酉群去描述。強相互作用的規範群是SU(3),而電弱作用的規範群是SU(2)×U(1)。所以標準模型亦被稱為SU(3)×SU(2)×U(1)。

在眾玻色子中,只有希格斯玻色子不是規範玻色子。而負責傳遞引力相互作用的玻色子——引力子則未能被包括入標準模型之中。

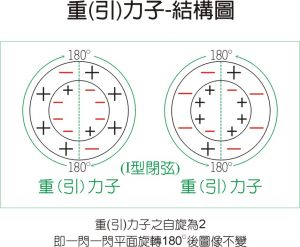

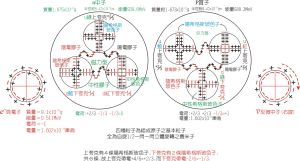

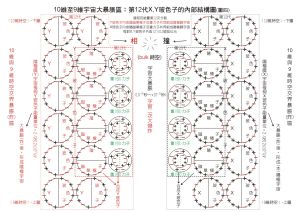

(重)引力子-內部結構模型圖

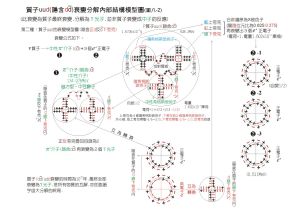

(重)引力子-內部結構模型圖標準模型包含了十二種“味道”(Flavor) 的費米子。組成大部份物質三種粒子:質子、中子及電子,當中只有電子是這套理論的基本粒子。質子和中子只是由更基本的夸克,受強作用力吸引而組成。

組成大部份物質三種粒子:質子、中子及電子

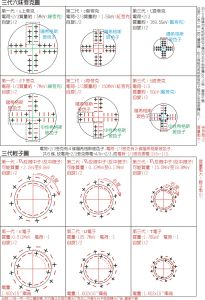

組成大部份物質三種粒子:質子、中子及電子費米子可以分為三個“世代”。第一代包括電子、上及下夸克及電子中微子。所有普通物質都是由這一代的粒子所組成;第二及第三代粒子只能在高能量實驗中製造出來,而且會在短時間內衰變成第一代粒子。把這些粒子排列成三代是因為每一代的四種粒子與另一代相對應的四種粒子的性質幾乎一樣,唯一的分別就是它們的質量。例如,電子跟μ子的自鏇皆為半整數而電荷同樣是-1,但μ子的質量大約是電子的二百倍。

費米子可以分為三個“世代”

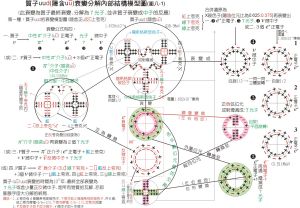

費米子可以分為三個“世代” -內部結構模型圖

-內部結構模型圖 強子有兩種:由三顆夸克組成的費米子,即重子(如質子及中子);以及由夸克-反夸克對所組成的玻色子,即介子(如π介子)。

強子有兩種:由三顆夸克組成的費米子,即重子(如質子及中子);以及由夸克-反夸克對所組成的玻色子,即介子(如π介子)。 測試及預測

在W玻色子、Z玻色子、膠子、頂夸克及魅夸克未被發現前,標準模型已經預測到它們的存在,而且對它們性質的估計非常精確。CERN的大型電子-正子對撞機測試並確定標準模型有關Z玻色子衰變的預測。

對標準模型的質疑

雖然標準模型對實驗結果的解釋很成功,它從未被接受為基礎物理的完全理論。這是因為它有兩個很重要的缺陷:模型中包含了十九個參數,如各粒子的質量,而這些數字並不能只從計算中得出而必須由實驗決定。

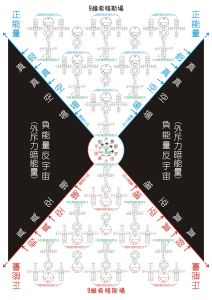

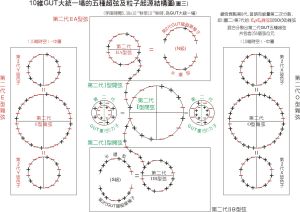

這理論未能描述引力。

大一統理論粒子-內部結構模型圖

大一統理論粒子-內部結構模型圖 宇宙膨脹-結構模型圖

宇宙膨脹-結構模型圖 質子衰變-內部結構模型圖1

質子衰變-內部結構模型圖1 質子衰變-內部結構模型圖2

質子衰變-內部結構模型圖2理論所預測的希格斯玻色子到現時(2004年)為止仍未被發現。

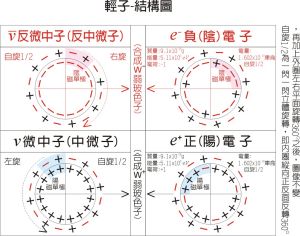

首個與標準模型不相乎的實驗結果在1998年出現:日本超級神岡中微子探測器發表有關中微子振盪的結果。結果顯示中微子擁有非零質量,因為零質量粒子以光速行進而不會感受到時間的推移。

但是標準模型並不容納非零質量的中微子,因為它假設了宇宙中只有左鏇中微子(即相對於運動軸,其自鏇方向為逆時針)。如果中微子質量非零,它們的行進速度必會小於光速。正因如此,理論上我們就可以超越一顆中微子,以致我們可以選擇一個令這顆中微子運動方向顛倒而自鏇不變的參考系,導致它變為右鏇。

物理學家為此修定標準模型,加入更多的自由參數以淮許中微子帶質量。這個新的模型仍叫做標準模型。

超對稱理論是標準模型的一個延伸,它提出傳統模型中的每一種基本粒子都有一個大質量、超對稱的夥伴。超對稱粒子被視為對暗物質的其中一個解釋。