鑑賞

謀篇布局

題為“楚城”,而只用第一句寫“楚城”;第二句和三四句,則分別寫“屈原祠”和江中“灘聲”。構思謀篇,新穎創辟。

詩詞鑑賞

“江上荒城猿鳥悲”,先點明“城”在“江上”,並用“荒”和“悲”定了全詩的基調。“楚城”即“楚王城”’“楚始封於此”,是楚國的發祥地。楚國強盛之時,它必不荒涼;如今競成“荒城”,就不能不使人“悲”!接下去,作者就用了一個“悲”字,但妙在不說人“悲”,而說“猿鳥悲”,用了擬人法和側面烘托法。“猿鳥”何嘗懂得人世的盛衰?說“猿鳥”尚且為“楚城”之“荒”而感到悲哀,則憑弔者之悲哀更可想見。“江上”二字,在本句中點明“楚城”的位置,在全詩中則為第二句的“隔江”和第四句的“灘聲”提供根據,確切不可移易。

在第二句,詩人並沒有直接回答“楚城”為什麼“荒”,卻用“隔江便是屈原祠”一句進一步確定“楚城”的地理位置,但不僅如此。

屈原輔佐楚懷王,主張彰明法度,舉賢授能,東聯齊國,西抗強秦,卻遭讒去職。懷王違反屈原聯齊抗秦的主張,使楚陷於孤立,為秦惠王所敗。此後,懷王又不聽屈原的勸告,應秦昭王之約入秦,披扣留,死在秦國。楚頃襄王繼立,信賴權奸,放逐屈原,繼續執行親秦政策,國事日益混亂,秦兵侵凌不已。屈原目睹祖國迫近危亡,悲憤憂鬱,自投汨羅江而死。至秦始皇二十四年(前223),楚國終為秦國所滅。

明乎此,就不難理解:因為楚國的命運與屈原的遭遇密不可分,詩人一見“楚城”的荒蕪,就想到了屈原的遭遇。

“江上荒城,——猿鳥悲!”從語氣看,這是慨嘆;就文勢說,這是頓筆。楚城如此荒涼,連猿鳥都為之悲傷,而楚城的隔江,便是屈原的祠廟啊!這無限感慨中又蘊蓄了多少說不出、說不盡處。

兩句詩,欲吐又吞,低回詠嘆,弔古傷今,余意無窮。

三四兩句,仍然是再伸前說。一三兩句,只用“便是”結合“江上荒城”與“屈原祠”,接下去似應伸說那二者之間的關係。然而這樣寫,其意便淺,所以詩人別出心裁,照應著第一句的“江上”與第二句的“隔江”去寫“灘聲”。

從屈原那時到現在,時間已過了一千五百年,除了江上的“灘聲”仍象一千五百年前那樣“常如暴風雨至”(《入蜀記》)而外,人間萬事都不似舊時。“灘聲”依舊響徹“楚城”,而“楚城”已不似舊時;“灘聲”依舊響徹歸州,而歸州亦已不似舊時。陵變谷移,城荒猿啼,一切的一切,都不似舊時啊!

詩人在此以少總多,納“楚城”和“屈原祠”於“灘聲”之中,並以“灘聲”的“似舊”反襯人間萬事的非舊,而“楚城”之所以“荒”、“猿鳥”之所以“悲”、屈原之所以被後人修祠紀念,以及詩人撫今思昔、弔古傷今的無限情意,許多不便說、說不盡處,都蘊蓄於慨嘆和停頓之中,令人尋味無窮。全詩也就到此結束,不再“伸說”,也無須“伸說”。

修辭

這首七絕,在運用反襯手法上也有獨創性。第一句寫楚城在‘江上”,第二句寫屈原詞在“隔江”,從而以兩個“江”字出響徹兩岸的“灘聲”,使四句詩形成了天衣無縫的整體。江水流怨,灘聲吐恨,那流經楚城與屈原祠之間、閱盡楚國興亡和人世巨變的江水及其“常如暴風雨至”的“灘聲”,是為屈原傾吐怨憤之情呢,還是為南宋時期與屈原有類似遭遇的一切愛國志士傾吐怨憤之情呢?

基本介紹

楚城

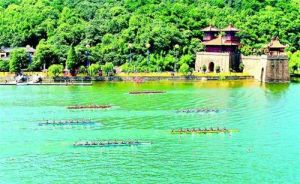

楚城楚城是南宋詩人陸游寫的一首七言絕句,淳熙五年(1178)正月,孝宗召陸游東歸。二月,陸游離成都,順長江東下,五月初到達歸州,作《楚城》及《屈平廟》等詩。據他所寫的《入蜀記》,楚城在長江之南的“山谷間”,與歸州(姊歸)城及其東南五里的屈原祠隔江相望;而江中“灘聲”’“常如暴風雨至”。

詩中的楚城稱楚王城,遺址在歸州(今湖北秭歸)境內長江南岸。淳熙五年(278),陸游東下過忠州後,又到歸州,作此詩。歸州北岸有屈原故宅,後人就其地建祠堂。從楚懷王到宋孝宗,其間大約一千五百年。歷史記載中還有秭歸楚王城:《湖北通志·輿地誌·古蹟·歸州》記:“周成王時,封熊繹於楚蠻,封以子男之田,姓羋氏,居丹陽……今屈沱楚王城是也,北枕大江。”聯繫當時的背景,可以想到“荒”和“悲”表達了詩人的情感。

過了一千五百年,滄海桑田,物是人非,楚宋異代,只有灘聲依舊。

我們可以了解到身處秭歸江邊荒城的陸游,在聽到猿鳥的悲號,看到對岸孤寂的屈原祠時,撫今追昔,百感交集的心情。他懷念屈原,與屈原惺惺相惜,卻以十分經濟的筆墨,反語南宋與楚末的形勢“絕不相同”,這恰巧是對南宋統治者辛辣的諷刺,深刻表達了他愛國憂民的強烈感慨。

詩詞作者

陸游

陸游陸游1125-1210,字務觀(讀去聲),山陰(今浙江紹興)人。紹興二十四年(1154)試禮部,名列前茅,因論恢復,被秦檜黜落。孝宗立,賜進士出身,任樞密院編修,後為建康、鎮江等地通判。王炎為四川宣撫使,辟游入幕。范成大帥蜀,游為參議官。不拘禮法,人譏其頹放,因自號放翁。寧宗嘉泰三年(1203)修孝宗、光宗兩朝實錄成,升寶章閣待制,致仕。所著《渭南文集》五十卷、《劍南詩稿》八十五卷,今存。詩稿有錢仲聯注本。

相關介紹

楚國

楚城

楚城楚國是中國歷史上的諸侯國,最早興起於古丹淅之地(今河南省淅川東南)的楚部落,滅於秦國。秦二世元年(前209年),陳勝建立了大楚政權,又作“張楚”政權,都陳縣。公元前208年,項梁立熊心為楚懷王建都盱眙,後遷都彭城。公元前206年項羽自封為“西楚霸王”,建都彭城。漢高帝六年(前201年),封劉交為楚王,以東海郡、薛郡、彭城郡三十六縣置楚國,彭城郡為漢代楚國的核心部分。公元896—951年,馬殷統一湖南,建立了五代十國之“楚國”,定都長沙,史稱馬楚,又稱南楚。

戰國

中國的戰國時代指公元前475年-公元前221年(另有一說認為具體時間應該是從韓趙魏三家分晉開始算起直到秦始皇統一天下為止,即公元前403年-公元前221年)。戰國時代是中國古代重要的歷史時期之一,其主體時間線處於東周末期。戰國時代是華夏歷史上分裂對抗最嚴重且最持久的時代之一。

楚城

村名,位於湖南省臨澧縣望城鄉,北抵道水。離縣城十公里。村名起於戰國屈原、宋玉流放到臨澧時期,曾再此建立一楚城。秦滅楚國,毀於戰火。