楊溪鄉在江西省內的地理位置

楊溪鄉在江西省內的地理位置簡介

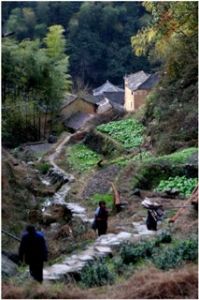

楊溪鄉以境內主幹河流楊溪港得名,位於廣昌縣南部,東接塘坊鄉,南界石城木蘭鄉,西連驛前鎮,北鄰赤水鎮。鄉政府駐地下模村,距縣城35公里,現轄東坑、下模、高排、楊溪、江背、下陌、街道7個村(居)委會,62個村(居)小組,1172戶,5748人,其中非農人口205人,均漢族。

行政區劃

楊溪鄉在江西省內的地理位置

楊溪鄉在江西省內的地理位置郵編:335208

代碼:360622202

轄:墩上、楊溪、璜源、夏梓、江背、大塘、塘井、新危等8個村委會。鄉政府駐墩上。

招商引資

首條鄉村公路開通

首條鄉村公路開通唐山市嘉明二手卷板機經銷公司

武漢恆豐機電儀表有限責任公司

泊頭市鑫龍波紋管制造廠

資源介紹

全鄉總面積69平方公里,境內東西高山連綿,中部河溝縱橫,形成一條峽谷地段,以高山、丘陵為主,山地占總面積97%,盛產杉木、松木。有耕地6355畝,生產水稻、白蓮、菸葉、澤瀉等。楊溪水庫距鄉政府1.5公里,庫內風景秀麗,水面寬廣,宜旅遊觀光。

氣候環境

領導下鄉

領導下鄉屬亞熱帶濕潤季風氣候,其特點是四季分明,氣候溫和,雨水充沛,日照充足。近50年年平均氣溫為17.6℃,其中一月份平均氣溫5.2℃,七月平均氣溫29.3℃。年極端最高氣溫為41.12℃,年極端最低氣溫—15.12℃。

年平均降水量1788.8毫米,最多年份降水量2543.0毫米,最少年份降水量980.7毫米,其中4~6月份平均降水量844.8毫米,7~9月份平均降水量350.9毫米。平均年日照時數1739.4小時,無霜期258天。

下轄單位

東坑村

東坑村下模村

下模村位於木蘭鄉東南部,距木蘭鄉政府駐地12公里。距石城縣45公里。東西北三面多山,與廣昌縣相鄰,南接本鄉新河村,地勢平坦。全村總耕地面積2367.4畝,有山地面積34065畝,其中林業面積28740畝,果業面積60畝。林業資源有松脂、柴碳、圓木等。全村有水域面積183畝。主要礦產資源有粉紅花崗岩、石材。

江背村

江背村江背村 是江背鎮最大的一個行政村,也是江背圩所在村,有比較好的區位優勢,全村共有30個村民小組,1099戶,耕地面積2878畝,山地面積8700畝,全村產業主要以臍橙、席草和烤菸為主,該村有臍橙基地一個,面積300餘畝,2007年,該村席草種植面積達到600多畝,烤菸面積80餘畝。

高排村 位於圩鎮周邊,村委會距鄉政府僅300米,全村374戶,國土面積8平方公里,其中山地8260畝,耕地918畝,果業2003畝,烤菸85畝,年出欄50頭以上生豬養殖戶13戶,年出欄千頭生豬的1戶,人均純收入1690元,整體布局呈東西走向。交通便利。

楊溪村 位於嘉興市區東北15公里處。清末為楊溪區駐地,故名。50年代初為廉讓鄉楊溪村,1954年屬洪典鄉。農業合作化時組織楊溪高級社。1957年屬澄溪鄉。村委會駐地楊家浜。1992年,全村748戶。

下轄學校

傳授蘑菇養殖經驗

傳授蘑菇養殖經驗廣昌縣楊溪鄉下陌村完國小

廣昌縣楊溪鄉中心國小

廣昌縣楊溪鄉江背村完國小

廣昌縣楊溪鄉高徘村完國小

旅遊資源

上清宮石碑坊

上清宮石碑坊龍虎山鬼谷洞被道家列為三十六小洞天的第十五洞天,名貴玄司真洞天;龍虎山在七十二福地中被列為三十二福地。龍虎山仙水岩崖墓群是我國現存崖墓最集中的地區之一,已調查發現205座崖墓。現已科學清理崖墓14座,發掘棺木41具,棺木形制多樣,出土陶器、原始瓷器、竹木器、紡織工具、樂器等220餘件,保存文物之豐富,為其它地區無法比擬。

上清宮距天師府二里,在上清鎮東首,左擁象山,門對瀘溪,面雲林,枕台石,是歷代天師供祀神仙之所,故有“仙靈都會”、“百神受職之所”之稱。建於東漢,原為張道陵修道之所,時名“天師草堂”。漢末,第四代天師張盛自漢中遷還龍虎山,改“天師草堂”為“傳錄壇”;唐會昌年間,真宗賜傳錄壇額曰:“真仙觀”。北宋大中祥符年間,真宗敕改上清觀。正和三年(公元1118年),名上清正一宮,簡稱上清宮、大上清宮。“時宮中學道者常數千百人”,成了“晝夜常明羽人國”。

![楊溪鄉[江西省廣昌縣] 楊溪鄉[江西省廣昌縣]](/img/c/3b6/nBnauM3XyIjN4YDO1AzNyAzMxQTMxMDMxkzNyQTNwAzMwIzLwczL0UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)