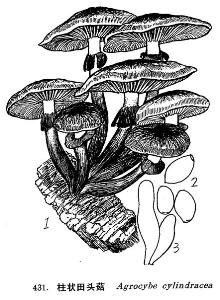

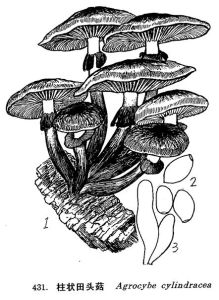

柱狀田頭菇

品種全稱: 柱狀田頭菇品種又稱: 楊樹菇 茶薪菇

主題關鍵字: 楊樹菇 柱狀田頭菇 茶薪菇 食用菌

柱狀田頭菇

柱狀田頭菇 概述

柱狀田頭菇俗名楊樹菇、柳蘑、柳松茸、茶樹菇、茶薪菇、 柳菌、柳環菌、柱狀環銹傘等。國外於1950年人工栽 柱狀田頭菇

柱狀田頭菇 柱狀田頭菇蓋肥柄脆,氣味清香,鮮美可口。在福建閩西北地區人們還常用其治療胃寒、 腎炎水腫等慢性病,療效極佳。

柱狀田頭柱可鮮食也適於乾制。

生物學特性

柱狀田頭菇

柱狀田頭菇 ②營養。可以多種闊葉木屑、棉籽殼和 玉米粉為主料,木屑以楊、柳、榆、槭、榕、桕等樹種為好,加入適量的麥麩、米糠、豆餅粉、花生餅粉、菜籽餅粉等,可使產量大幅度提高。

③溫度。菌絲體生長適溫21~27℃,以25~27℃最適。子實體形成和分化溫度10~25℃,最適溫度不同菌株有所不同,有的13~18℃,有的16~25℃。

④ 濕度。最適基質含水量64%~67%,子實體形成期先濕後乾,原基形成期95%~100%的大氣相對濕度最好,分化後則以85%左右為宜。

⑤光照。光抑制菌絲體生長,但是在完全黑暗條件下子實體不能形成。出菇期光照以300~500勒克斯為宜。

⑥氧氣和 二氧化碳氣。菌絲生長對二氧化碳不敏感,子實體形成和生長階段二氧化碳濃度必須控制在0.2%以下。

⑦ 酸鹼度(pH值)。菌絲生長的適宜pH值為4~6.5,超出這個範圍生長不良。

栽培技術要點

1.栽培材料

可以楊、柳、榆、槭等樹種的木屑作主料,也可用棉籽殼、玉米芯粉作主料,後者較前者產量高,出菇也早。加入20%的麥麩或米糠和少量石膏即可。常用配方有:

配方一:木屑78%,麥麩或米糠18%,豆餅粉2%,糖1%,石膏1%,含水量65%左右。

配方二:棉籽殼80%,木屑18%,糖1%,石膏1%,含水量65%左右。

配方三:玉米芯粉40%,棉籽殼40%,木屑15%,餅肥粉3%,糖1%,石膏1%,含水量65%左右。

2.栽培季節和栽培方式

在自然氣候條件下的室內栽培或園藝設施內栽培,應選擇在出菇期正處溫度15~25℃的季節。發菌期一般要40~50天,可據此推算接種日期。栽培方式可袋栽,也可箱栽,目前栽培較多採用袋栽。

3.栽培工藝及技術要點

柱狀田頭菇

柱狀田頭菇 柱狀田頭菇的栽培工藝為配料裝袋→滅菌→冷卻接種→發菌→搔菌催蕾出菇。

①配料裝袋。按配方稱好料,加水攪拌均勻後裝袋,多使用17厘米寬33厘米長的折口聚丙烯袋。裝料和滅菌及接種方法均與袋栽黑木耳相同。

②發菌。發菌溫度以25~27℃為宜,長滿後要及時移至菇房。

③搔菌催蕾。菌絲長滿料後就要及時搔菌,去掉老菌種塊。搔菌後若能蓋一層泥炭土或壤土將更利於出菇。搔菌後去掉棉塞和套頸,打開袋口,上加廢報紙噴水保濕。

④出菇。搔菌催蕾保濕期間,菇房溫度控制在20℃左右,大氣相對濕度先高后低,光照300勒克斯左右,並保持通風良好。子實體分化後發育期間的大氣相對濕度切忌過高,否則易爛菇。

相關詞條

大球蓋菇 、 猴頭菇純漿 、 三壩菇 、 金針菇、 芝麻脆菇參考資料

http://www.foodqs.com/news/jszl03/2004229142216.htm