基本信息

中文學名梭孢附絲殼拉丁學名Appendiculellakiraiensis(Yam.)Hansf.

參考文獻SydowiaBeih.2:39.et45.1961;

真菌

真菌Tai,SyllogeFungorumSinicorump.68.1979.(2201.6340)

同物異名IrenekiraiensisYam.,Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa31:47.1941.

Irenesplendensauct.nonStev.:Tai,SyllogeFungorumSinicorump.171.1979.

形態描述

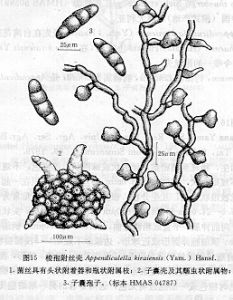

菌落通常葉背生,較少葉面或莖、枝生,薄,蛛網狀或絲絨狀,黑色,不規則散生,平鋪向四周擴展,直徑3.0-10.0mm,有時融合。菌絲體相互交結在一起,形成疏或密的網狀菌絲層;菌絲多數彎曲至強烈扭曲,銳角對生分枝,很少互生或不規則分枝,褐色,有隔膜,由長20.0-57.4μm和寬5.6-9.8μm的菌絲細胞組成;頭狀附著器互生或單側生,對生不超過1%,向前伸展,均勻地散生,多數彎曲,長25.0-40.0μm;柄細胞楔形或有時圓柱形,直或彎,長4.5-22.6μm;頂細胞各種形狀,矩圓形至不規則變形,邊緣多圓角狀或稜角狀,有時頂端平截狀或2-4淺裂,很少全緣,12.5-25.0×10.o-24.0μm;瓶狀附屬枝與頭狀附著器混生,不規則分布,聚生,單生,互生或對生,瓶狀,部分頸細長,15.4-27.0×6.2-8.6μm。沒有菌絲剛毛。子囊殼稀疏地散生,黑色,球形,表面粗糙,具有瘤狀突起,直徑達360.0μm;蠕蟲狀附屬物通常6-10條,近圓柱狀,比較直,向上部漸細,先端鈍圓,稍微地彎曲,長達80.0μm,基部寬12.0-32.0μm,淡棕色,具橫紋,壁薄。子囊孢子紡錘形,常常稍彎曲,較少直。兩端漸細尖,或稍為鈍圓,有3個隔膜,在隔膜縊縮或輕微縊縮,棕色,中間兩個細胞較大,43.4-64.0×19.0-24.0×14.O-19.Oμm。中國分布

霧社黃肉楠Actinodaphnemushaensis(Hayata)Hayata:台灣花蓮(HMAS04787)。肉桂CinnamomumcassiaPresl.:廣東乳源(HMAS50088)。

烏藥Linderaaggregata(Sims)Kosterm.:湖南黔陽(31677)。

紅脈釣樟LinderarubronerviaGamble:湖南衡山HMAS(0981,31724)。

紅楠MachilusthunbergiiSieb.etZucc.:廣東乳源(HMAS50599)。

世界分布

中國、澳大利亞。模式產地

中國討論

本種Appendiculellakiraiensis(Yam.)Hansf.最先在台灣花蓮的霧社黃肉楠Actinodaphnemushaensis(Hayata)Hayata上發現(在IrenekiraiensisYam.名下),是樟科Lauraceae上迄今唯一的附絲殼。樟屬Cinnamomum,釣樟屬Lindera,潤楠屬Machilus是Appendiculella寄主新記錄屬。

盤點真菌小煤炱目(一)

| 真菌(fungus;eumycetes)是具有真核和細胞壁的異養生物。種屬很多,已報導的屬達1萬以上,種超過10萬個。其營養體除少數低等類型為單細胞外,大多是由纖細管狀菌絲構成的菌絲體。本期為第一期盤點小煤炱目真菌。 |