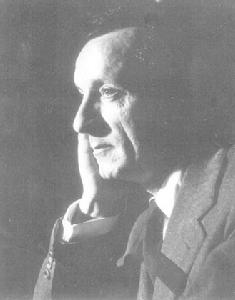

梅洛·龐蒂

梅洛·龐蒂個人年表

1926年進入巴黎高等師範學校。在大學期間,梅洛-龐蒂與年齡稍長的薩特、尼贊、雷蒙•阿隆、伊波利特初步相識,不過只是後來才成為真正意義上的朋友。這些結識為日後的諸多恩怨埋下了伏筆。1930年獲得學士學位;獲得哲學教師資格證書;1947年開始兼任高等師範學校講師;出版《人道主義與恐怖》,涉及到馬克思主義問題、人學問題等,在蘇聯問題上保持一種含混姿態:既批判極權主義,又批判西方的自由主義,同時對蘇聯的許多做法(諸如對布哈林的審判)表示同情。薩特正是在梅洛-龐蒂的這些文章影響下逐步走向馬克思主義的。1951年在第一屆國際現象學會議上作了題為《論語言現象學》的報告;開始撰寫《世界的散文》,目的是為了回應薩特的《什麼是文學》。針對薩特嚴格地區分散文和詩歌,並且要求文學介入社會和政治的立場,梅洛-龐蒂認為偉大的散文也是詩歌,語言並不是透明的工具。這兩個作品以及他在索邦大學和法蘭西學院的講座開始了語言學轉向,這不僅深化了他自己的哲學,而且對於整個現象學運動的進展,甚至對結構主義運動的出現都具有重大的意義。1945年出版其代表性著作《知覺現象學》. 從《知覺現象學》來看,他無疑是胡塞爾現象學最好的解釋者,同時也發揮和創造出了屬於自己的天才思想。《知覺現象學》的探討方式是這樣的:以胡塞爾後期的發生現象學為整個理解的中樞,然後一方面用胡塞爾發生現象學再去重新解釋胡塞爾早期、中期的東西,如還原、意向性等等,認為這兩者差別特別大,但是並不一定矛盾;另一方面,則是合乎道理,合乎理路地突破了意識現象學的藩籬,達到了“身體”的現象學,實際上是身體和意識沒有根本區分開的那樣一種身-心現象學。他關注的主題是身體與性愛。

作品

梅洛-龐蒂的思想帶有更多的理論學術色彩,表現了現象學的風格。這集中體現在他的作品中,他的主要作品有:《行為的結構》(1942)、《知覺現象學》(1945)、《人道主義與恐怖》(1947)、《意義與無意義》(1948)、《辯證法的探險》(1955)、《符號》(1960)、《眼與心》(1964)《可見的與不可見的》(1964)和《自然》(1995)等。他被稱為“法國最偉大的現象學家”,“無可爭議的一代哲學宗師”。