簡介

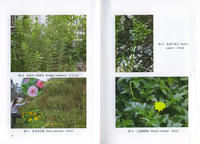

松針紅斑病又稱紅帶狀斑病,是世界上多見的松樹葉部病害,是以半知菌亞門腔孢綱、黑盤孢目真菌為病原的一種具有較高傳染性的病害。主要危害雲杉、樟子松。症狀

該病一般多發生於葉的尖端。發病初期,病斑中心漸變成褐色,隨著病斑擴大,漸變成紅至紅褐色,呈短條狀。發病重的針葉,病斑布滿全葉,致使針葉枯黃,提早落葉。樹冠下部枝條上的針葉先發病,逐漸向樹冠上方發展。重病樹呈火燒狀。病樹生長衰弱,逐漸枯死。 .

.分布及危害

松針紅斑病又稱紅帶狀斑病。是世界上多見的松樹葉部病害。美國、加拿大、紐西蘭等20多個國家報導松樹(Pinus)受害嚴重。我國僅1984年在黑龍江省大小興安嶺林區發現,現已達到流行程度,並擴展到吉林、遼寧少數林區。據報導,該病害發生在松屬的40多個種、變種和雜交種上,還為害歐洲落葉松(Larixdecidua)、西特喀雲杉和花旗松(Pseudotsugamenzicsii)。我國的樟子松(P.sylvestrisvar.mongolica)、赤松、油松(P.tabulaeformis)、長白赤松(P.sylvestri-formis)、紅松(P.koraiensis)、偃松(P.pumila)和紅皮雲杉(Piceakoraiensis)等樹種受害,其中以樟子松、赤松、長白赤松和紅皮雲杉受害最重。該病害可為害苗木、幼樹和大樹,但苗期病害最重。黑龍江省林區一些苗圃的樟子松、紅皮雲杉苗木,因該病為害而達到絕產。人工幼林受害後,生長量逐年下降,個別幼樹可因病致死。

病原

病原菌為松穴褥盤孢菌(DothistromapiniHulbary),國外報導其有性型為松瘤座囊菌(ScirrhiapiniFunketParker),我國尚未發現。病菌在針葉表皮下生,開始呈腔室狀,逐漸突破表皮外露成盤狀。分生孢子盤黑色,單生或幾個並生在一個子座上。子座黃褐色,分生孢子無色,線形,直或略彎曲,成熟時具1~5個隔膜,多數為3個隔膜。大小為17.3~39.5μm×2.7~4.2μm。

病菌在PDA培養基上生長緩慢,並能產生紅色素,將培養基染成淡紅色。在麥芽汁液體培養基上生長比固體培養基上好。菌絲在液體培養基上生長最適溫度為15~30℃,在20℃時產孢量最大。麥芽糖為菌絲生長和產孢的最佳碳源。色氨酸為菌絲生長的最佳氮源,而酒石酸胺和天門冬素為產孢的最佳氮源。菌絲生長最佳pH值為3~5,最佳產孢pH值為5。分生孢子在2%麥芽汁中萌發率最高。相對濕度在98%以下時不萌發。分生孢子萌發溫度範圍為5~30℃,以15~20℃時萌發最好。有無光照對孢子萌發影響不大。人工培養的分生孢子比自然界的要大,在液體培養基上產生的孢子常出現畸形,有的在分隔處縊縮呈念珠狀,有的細胞內原生質移入相鄰細胞而變空,相鄰細胞則增大變圓,壁增厚,似厚垣孢子。

發病規律

病菌以菌絲和不成熟的分生孢子盤在病葉內越冬,第二年5月上旬至6月上旬產生分生孢子,成為病害初次侵染來源。病菌分生孢子主要借雨水濺散作用向外擴散,在風雨交加的天氣,帶菌的雨滴可傳播較遠距離。病菌通過氣孔或傷口侵入葉內,潛育期長達60天以上。分生孢子放散與溫、濕度關係密切,在雨後濕度大,放散孢子量較多。在5~9月上旬均可捕捉到孢子,以5~7月放散量最多。苗圃周圍有感病的樟子松做防風林,苗木受害嚴重。非感病樹種混交林病害輕。適當修枝的幼林比未修枝的病害輕。國外報導不同種源和樹種抗病性不同。防治方法

(1)加強檢疫:針松紅斑病是近年來我國新發現的病害,在黑龍江有嚴重發生趨勢,做好進苗檢疫工作是防止該病擴散的主要途徑。(2)修剪病針葉:集中深埋或燒毀,減少重要侵染來源。

(3)加強栽培管理,及時澆水,增施肥料,提高樹木抗病力。

(4)藥劑防治:在樹木長出新葉後、病菌孢子放散前以及在孢子放散盛期,噴施75%百菌清600-1000倍液或噴克菌800-1000倍液,均有一定的防治效果。