文物簡介

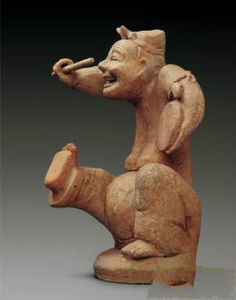

這件陶俑上戴幘,額前有花飾,袒胸露腹,著褲赤足,左臂環抱一扁鼓,右手舉槌欲擊,作擊鼓說唱表演,神態詼諧,動作誇張,是一件富有濃厚民間氣息和地方風貌的優秀雕塑作品。

擊鼓說唱俑是陪葬俑中少有的傳神佳作。出土於四川成都市東漢墓,它代表了東漢陶俑的平實感人的生活氣息和藝術風格。

歷史淵源

東漢擊鼓說唱俑

東漢擊鼓說唱俑漢代民間極為盛行說唱表演。漢代俳優大致以調謔、滑稽、諷刺的表演為主,並以此來博得主人和觀賞者的笑顏。他們往往隨侍主人左右,作即興表演,隨時供主人取樂。表演時,他們一般邊擊鼓邊歌唱。當時的皇室貴族、豪富大吏蓄養俳優之風甚盛。漢武帝“俳優侏儒之笑,不乏於前”。丞相田蚡“愛倡優巧匠之屬”。桓寬《鹽鐵論·散不足》云:“富者祈名岳、望山川。椎牛擊鼓,戲倡儛像。”這些均可為證。漢代畫像石樂舞百戲圖中經常可以看見一些身材粗短、上身赤裸和動作滑稽的表演者,漢墓中也不乏此類形象的陶俑出土,均顯示了俳優表演在當時的盛行。

在四川的東漢墓中先後出土多件形象類似的擊鼓說唱俑,這說明當時蜀地說唱表演頗為流行。

文物特色

秦漢陶俑的造型不僅有威武的軍陣,也有這樣極具生活氣息的人物。該件陶俑以灰陶作胎,手塑成型,左臂挾鼓,右手舉槌作擊鼓狀,正忘情地進行說唱表演。其手舞足蹈的形態,眉飛色舞的表情,將一位漢代“說唱藝術家”的現場感覺展現得淋漓盡致,也反映了東漢時期高超陶塑藝術水平。該件陶俑富含濃郁的民間氣息和地方風貌。四川的東漢墓先後出土多件形象類似的擊鼓說唱俑,這表明當時蜀地說唱表演頗為流行。漢代說唱者往往以身材短胖、相貌滑稽的侏儒充任表演者,同其他舞樂百戲節目同場獻藝。

歷史故事

俳優在春秋戰國時期已出現。他們侍奉君主,以逗笑的方式為君主排遣無聊。當然,有些俳優也利用他們的特殊身份,依靠口舌之利,正話反說、反話正說,在取悅君主的同時,也對君主一些錯誤的想法進行諷諫。

秦漢時蓄養俳優之風盛行,秦始皇統一天下後,修離宮數百所,倡優成千。優旃就是當時有名的俳優。秦始皇曾計畫大興苑囿,東到函谷,西到寶雞。優旃便向秦始皇說:皇上的想法很好,園囿修好後,放進許多禽獸,敵人如果從東方進攻,放出苑囿中的麋鹿用角把他們就能頂回去。秦始皇聽了以後,就打消了這念頭。秦二世時,一天突然生出一個奇怪的想法,想把整個鹹陽城用漆料塗一遍。優旃又去說:皇上這個建議真是和我想到一起了。整個鹹陽城都被塗上了漆,敵人根本就爬不上來,真是太好了。二世於是打消了漆城的想法。