起源

東巴文字

東巴文字東巴文字,是雲南納西族的傳統文字,而且至今仍在使用。據專家考證,東巴文是目前世界上唯一存活的象形文字,屬於文字起源的早期形態。因此,東巴文被看作是人類社會文字起源和發展的“活化石”,被視為全人類的珍貴文化遺產。

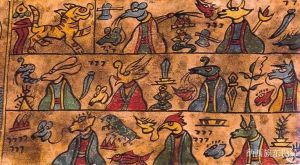

傳說東巴始祖丁巴什羅造字時,“手握金鹿送來的竹筆,沐浴著藍鳥帶來的靈感,面對粗糙的樹皮,用剛萌芽的智慧,觀奎星圓曲之勢,察龜紋鳥跡之象,博彩眾美,合而為字。”造字的時候採用大膽、誇張、概括的手法,追求氣勢的生動,細節的真實完善,每個字都具有優美的線條、造型,美麗的色彩。面對著東巴文字不用完全理解文本的意義,形式本身就給人以一種滿紙日月山川鳥獸魚蟲的洪荒太古之美的感受。

定義

東巴文字

東巴文字東巴文是一種十分原始的兼備表意和表音成分的圖畫象形文字,從文字形態發展的角度看它比甲骨文還要原始,屬於文字起源的早期形態,主要為東巴教徒傳授使用,書寫東巴經文,故稱東巴文。東巴文字在納西語裡被稱作“司究魯究”,意為“木跡石跡”,見木畫木,見石畫石。其中包含兩層意思:一是“留記在木頭石頭上的跡印”;二是“木石之痕跡”,可引申為見木畫木,見石畫石。最早是寫畫在木頭和石頭上的符號圖象,後來發明了紙,才把這些符號圖象寫在紙上,成為東巴文經典。因這種文字大多只由東巴掌握,用來撰寫經典,所以又稱它為“東巴特額”,意即東巴文。

內容

東巴紙坊

東巴紙坊東巴文只有1400多個單字,但詞語異常豐富,能充分表達細膩的情感,也能記敘說明複雜的萬事萬物,還能寫詩作文章,是目前世界上唯一“活著的象形文字”。用象形文字書寫並保留下來的經文共有兩萬餘冊。卷帙浩繁的經書,內容豐富多彩。涉含哲學、歷史、天文、宗教、巫醫、民俗、文學、藝術等各方面,堪稱納西族古代社會的百科全書。

東巴文字就像是最早期的印象畫,誇張、大膽、簡約、概括、氣勢生動,像一串流暢靈動的音符。納西東巴們用竹子削成竹筆,用松煙加膠水墨在一種木質纖維上,書寫下幾萬卷卷帙浩繁的東巴經書,有的象形文字還塗上了顏色,它們記錄下納西先民對宇宙人生的冥想,對天地人神鬼的探索,對萬事萬物的起源等純樸而又不管哲理的解釋。

特點

東巴文的基本特點,正如清代餘慶遠在《維西見聞錄》中所道:“專象形,人則圖人,物則圖物,以為書契。”這些字形帶有濃厚的圖畫味道,但是每個圖形都已經有了它固定的概念、固定的線條和筆法,有了固定的讀音,已經成為表示語言裡某個字、詞的符號。顯而易見,它是介乎於圖畫文字和表意文字之間的一種文字元號。

歷史與演變

東巴文創始於唐代,至今已有一千多年的歷史,至今仍為東巴(祭司)、研究者和藝術家、東巴文歷史所使用,被當今學者們認為比巴比倫楔形文字、古埃及聖書文字、中美洲瑪雅文字和中國甲骨文字顯得更為原始古樸,是目前世界上唯一仍然活著的象形文字,被視為全人類的珍貴文化遺產。這種古文字對於研究比較文字學和人類文化史具有很高的學術價值,目前世界唯一存活著的象形文字是人類社會文字起源和發展的“活化石”。

隨著納西族社會的發展和民族文化的相互影響,在明末清初,從東巴象形文字演變發展而來的還有一種標音文字,稱“哥巴文”。“哥巴”是弟子的意思,“哥巴文”的意思是東巴什羅後代弟子創造的文字,“哥巴文”是對東巴文的改造和發展。東巴也用它寫了二百來冊經書。這種文字筆畫簡單,一字一音,比象形東巴文進了一步。哥巴文雖有2400多個符號,但重複較多,常用的只有500多字,標音不標調,同音和近音代替很多,致使運用不廣。納西族創造了兩種古文字,而且至今還使用著這兩種古文字,這在世界文字發展史上的確是個奇蹟。

文化傳承

東巴經

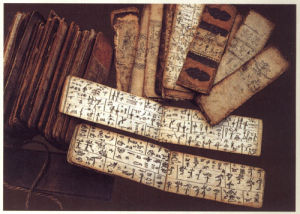

東巴經東巴書寫、念誦的經書,納西語稱“東巴久”,即“東巴經”。最初東巴文被寫在木頭或者石頭上,後來納西族人以蕘花為原材料創造了粗糙而厚實耐用的厚棉紙俗稱東巴紙,書寫工具用鍋菸灰拌膽汁製成的墨及自製的竹筆,便開始了紙上書寫的時代。

東巴經分布於金沙江上游的納西族西部方言區,包括麗江和中甸、維西的部分地區,賡續編撰和輾轉傳抄出兩萬多本東巴經,其中,互不雷同的書目約有1500多冊卷,計1000餘萬字。有一萬多本已於建國前流散到美、英、法、日、德、加拿大、奧地利等國,僅美國國會圖書館和哈佛大學博物館就藏有4000餘冊。國內收藏較多的有麗江縣圖書館、雲南省圖書館及博物館、北京圖書館、中央民族大學圖書館、南京圖書館、台灣博物院等。

作為東巴文化的物質載體,東巴經按儀式或道場的不同可分為:祭天、祭署龍、延壽、解穢、祭村寨神、祭五穀六畜神、祭山神、祭祖先、祭家神、求嗣、祭豬神、放替身、解禳災難、祭勝利神、祭水怪猛妖、開喪、祭死者、祭風、祭短鬼、退口舌是非、驅瘟神、占卜、道場規程、零雜經等24類。東巴經是納西族古代社會的百科全書,集納西古文化之大成,記載有天文、氣象、時令、曆法、地理、歷史、風土、動物、植物、疾病、醫藥、金屬、武器、農業、畜牧、狩獵、手工業、服飾、飲食起居、家庭形態、婚姻制度、宗教信仰,乃至繪畫、音樂、舞蹈、雜劇等等廣博的內容。

國內外學者認為,東巴經是研究納西族古代的哲學思想、語言文字、社會歷史、宗教民俗、文學藝術、倫理道德及中國西南藏彝走廊宗教文化流變、民族關係史、以及中華遠古文化源流的珍貴資料。

文化價值

東巴文從二十世紀二十年代以來,引起國內外學術界的關注。法國學者巴克是最早研究東巴文化的外國學者,他在1913年出版的《么些研究》中,介紹了他在麗江蒐集到的370個東巴象形文字。美國學者洛克編有《納西語英語百科詞典》兩卷,也對收集研究東巴文字作了貢獻。中國學者李霖燦編著的《么些象形文字字典》,方國瑜編撰、和志武參訂的《納西象形文字譜》等,代表著東巴文字研究領域的高水平。

納西族的東巴文化被稱為“小民族創造了大文化”。如今,經過30年的發展,東巴文化研究已在全球範圍內遍地開花。關於這個領域的研究也由早期集中於文字與經典的收集,轉向更廣闊的學科視野。2003年,聯合國教科文組織將東巴古籍文獻列入“世界記憶遺產名錄”。東巴文已成為世界的共有遺產,受到保護。