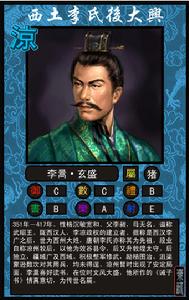

李暠

李暠個人簡介

李暠

李暠北涼神璽元年(397年),段業自稱涼州牧﹐以李暠為效谷縣令,後又升敦煌太守。北涼天璽二年(400年),李暠自稱大將軍、護羌校尉、秦涼二州牧、涼公,改元庚子,以敦煌為都城,疆域廣及西域。405年,改元建初,遣使奉表於晉,並遷都酒泉,與北涼長期爭戰。

李暠本人喜好讀書,因此在位時注重文化教育,境內文風頗盛。建初十三年(417年),李暠過世,謚武昭王,廟號太祖。子李歆繼位。

生平概述

李暠 建立都城

李暠 建立都城晉隆安四年(公元400年),北涼晉昌(郡治冥安,今甘肅安西縣東南)太守唐瑤向敦煌、酒泉、晉昌、涼興、建康、祁連六郡發出倡議,推舉北涼敦煌太守李暠任冠軍大將軍、涼公,領秦涼二州牧,護羌校尉。同年,李暠在敦煌建立西涼國,疆域東自建康,西至鄯善。

安帝隆安四年(400),晉昌太守唐瑤將六郡檄交給李暠,並推他為大都督、大將軍、涼公、領秦涼二州牧、護姜校尉。於是李暠的西涼政權建立了,年號為“庚子”。建國後,李暠以“諸事草創,倉帑未盈,故息兵按甲,務農養士”為指導思想;在政治上努力做到知人善任,積極納諫,執法寬簡,賞罰有信。他赦其境內,號召因戰亂而背井離鄉的百姓返回家園,重視農桑,並給這些重返家鄉的百姓以優惠待遇和資助,很快就有逃民2.3萬多戶遷回敦煌。為了統一河西,他還派遣重臣宋繇東征涼州,西擊玉門,都取得了成功。隨後,他又實施了“寓兵於農”的措施,將大批軍隊開到玉門關、陽關等地屯田,廣積糧谷作為東伐的資本。因此,敦煌因戰亂而遭到破壞的經濟,很快得以恢復和發展。此時,李暠在城南門外臨水處建起一座“靖恭之堂”,作為他同朝臣商議朝政、檢閱武備的處所。為振興文教,培養儒士,他修建了泮宮(學校),並在各郡設定五經博士,負責傳授經學。文風一時大興。

安帝義熙元年(405),李暠改元為建初。他派人向東晉奉表。義熙二年(406),北涼詛渠蒙遜侵略西涼國,發兵進攻建康郡(今甘肅高台縣駱駝城),掠走了3000餘戶人家。李暠得知後非常氣憤。立即親自率兵追至彌安(今灑泉縣東),打敗了他們,截回了掠走的全部人家。此後,他促勸耕作,百姓樂業,國內安福,出現了一派昇平盛世的景象。

李暠執政後廣開言路,積極振興文化教育。在他統治的西涼境內,當時好多文人名流,都投靠於他,被他重用,一時群英齊集敦煌,在學術上做出了突出的成就,形成了以敦煌為中心的"五涼文化"的興盛時期。李暠不僅是一個胸懷大志的政治家,還是一位文學家。曾著有《述志賦》、《槐樹賦》、《大酒容賦》等多篇。但除《述志賦》外,其餘都沒有流傳下來。

西涼國,雖然拓地東自建康西到鄯善,但是,邊境是不穩固安定的。建都張掖的北涼王沮渠蒙遜,對西涼虎視眈眈,抱有野心,經常派兵騷擾。為了抗禦北涼,李暠在徵求了部下的意見後,於公元405年把都城由敦煌遷到酒泉。敦煌則由他的三子李讓鎮守。遷都酒泉後,李暠積極整軍修武,勵精圖治。北涼曾數次對西涼用兵,均未得逞。雙方只好訂立盟約宣布罷兵。從此以後,西涼國暫時出現了安定時期。

李暠於義熙十三年(公元417年)病卒,享年67歲,死後謚為"涼武昭王"。之後他的二兒李歆繼位。西涼國經過三傳,維持了21年,亡於北涼。

神話傳說

李暠

李暠李暠雖官任太守,但不甘心屈居於他人之下稱臣,總想建國立業。有一天,他脫去官服,換上便裝,不帶隨從,腰掛寶劍,身背弓箭,扮作打獵的模樣,一個人出了城門,信步在鄉間小路上走著。小路上綠樹遮蔭,小鳥啼鳴,路邊莊稼茂盛,鬱鬱蔥蔥。李暠正欣賞著田園美景,忽聽遠處有人高呼:“西涼君,西涼君!”他大吃一驚,心想,我正欲打算建立西涼國,不知是誰喊我西涼君?若讓北涼王知道,定會有殺身之禍!這時,呼喊西涼君的聲音又起,李暠聞聲望去,只見前邊斑斑駁駁的樹影下,站著一隻猛虎,雙目眈眈地盯著他。

李暠雖武藝高強,但猛虎擋道,世不免有些緊張。忙從背上取下強弓利箭,對準老虎就要射出。這時,老虎高聲叫道:“西涼君不要放箭!剛才是我叫你,請別疑心,我不會傷害於你。因身負重託,有要事稟告君王。”李暠見老虎口吐人言,事出蹊蹺,便將弓箭扔在地上,抱拳施禮道:“我並非君王。不知大王如此呼叫,是何用意?請多多賜教。”

老虎走到李暠面前,點頭施禮道:“你有君王之才,將來必當西涼王。大丈夫不能久居臣位,要乘當今亂世紛爭,建立西涼國。”李暠說:“在敦煌建國立業,是我的宏圖大願!”“在敦煌只能建國,不能立業。要想西涼國發達興旺,建國後必須將都城遷往酒泉,才是長久之計。”“為何遷都?”李暠問。“因為敦煌地廣人稀,地理位置偏僻,不是福地。遷都酒泉,可以向東擴展疆土,稱霸河西。”“請問西涼國能保多少年?”“天機不可泄漏,望西涼君好自為之!”老虎言畢,三跳兩躍,眨眼不見了。

三年以後(公元400年),李暠果然在敦煌建立了西涼國,自立為西涼王。為了完成統一河西走廊的宏願,五年之後,將國都從敦煌遷往酒泉。在位共十七年。二十年之後,西涼國滅亡在其子李歆手中。

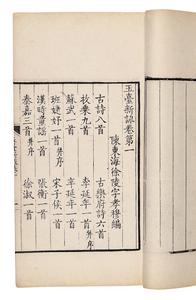

個人著作

李暠

李暠偃武堯風接,崇文漢道恢。集賢更內殿,清選自中台。

佐命留侯業,詞華博物才。天廚千品降,御酒百壺催。

鵷鷺方成列,神仙喜暫陪。復欣同拜首,叨此頌良哉。

《廣異記》

唐兵部尚書李暠,時之正人也—元初,有婦人詣暠,容貌風流,言語學識,為時第一。暠不敢受。會太常卿姜皎至,暠以婦人與之。皎大會公卿,婦人自雲善相,見張說,曰:“宰臣之相。”遂相諸公卿,言無不中。謂皎曰:“君雖有相,然不得壽終。”酒闌,皎狎之於別室。媚言遍至,將及其私。公卿迭往窺睹。時暠在座,最後往視,婦人於是呦然有聲。皎驚墮地,取火照之,見床下有白骨。當時議者以暠

個人成就

李暠

李暠李暠建立的西涼政權,是一個漢族政權,對偏安江南的東晉王朝仍奉表稱臣。為避戰亂的中原士民大批移居西涼,這對西涼的經濟、文化發展,起了促進作用。李暠為了統一河西,派遣他的重臣宋繇東征涼州,西擊玉門,取勝後駐兵玉門一帶,廣積糧食。他讓兒子李讓鎮守敦煌,派宋繇輔佐,將都城由敦煌遷到酒泉。李暠還親自率領西涼將士出征,一度打敗了北涼的沮渠蒙遜,派人向東晉奉表。為了統一中原,他下令在玉門關、陽關屯田,敦勸農民種好莊稼,多打糧食,以強國富民。在他的治理下,西涼國勢日益強盛,重文修武,勸農保境,立僑郡以懷流人,河西一時復盛。“百姓樂業”,“國內安富”。他撰寫《諸葛亮訓誡》,勉勵諸子奮發圖治。為了鞏固邊防要地,他修築了敦煌的舊塞東西二圍,以防北虜,修築了西南二圍,以威南虜。他在位十七年,死後傳位給他的兒子李歆。

李暠決心繼承前涼大業,以結束河西的分裂局面,他不僅注重武功,而且崇尚儒學。當時的敦煌,已成為西涼傳播儒學的中心。孫繇,劉昞等著名儒生為李暠所器重。李暠本人也是五涼時著名的文學家,寫了不少詩。著有《靖公堂頌》、《述志賦》、《槐樹賦》、《大酒器賦》等,其中尤以《述志賦》最為著名,九百多字,今仍完整地保存在《晉書·李玄盛傳》中,這篇賦在五涼文學中占有光輝的地位。李暠對他的子女教育很嚴。李暠遷都酒泉,正值鼎盛之期。他以宋繇為右將軍,兼敦煌護軍,與其子李讓鎮守敦煌。這時。他手令誡子書,語重心長,情真意切,可視做教子格言。現選錄如下:節酒慎言,喜怒必思,愛而知惡,憎而知善,動念寬恕,審而後舉。眾之所惡,勿輕承信。詳審人,核真偽,遠佞諛,近忠正。蠲刑獄,忍煩擾,存高年,恤喪病,勤省按,聽訴訟。刑法所應,和顏任理,慎勿以情輕加聲色。賞勿漏疏,罰勿容親。耳目人間,知外患苦;禁御左右,無作威福。勿伐善施勞,逆詐億必,以示己明。廣加諮詢,無自專用。從善如順流,去惡如揚湯。富貴而不驕者至難也,念此貫心,勿忘須臾。僚佐邑宿,盡禮承敬,宴饗饌食,事事留杯。古今成敗,不可不知,退朝之暇,念觀典籍,面牆而立,不成人也……

晉安帝義熙十三年(417年)二月,李暠病逝,其子李歆繼位。他未守家訓,“繁刑峻法”、大興土木,“人力凋殘,百姓愁悴”,賢臣苦諫不聽,母后力阻難進,結果在晉安帝元熙二年(420年)夏偷襲北涼時戰死於蓼泉(今高台縣西)。酒泉失守,其弟李恂聞此欲保據敦煌,因城破而自殺,李氏所建西涼政權徹底滅亡。

墓地遺址

李暠

李暠被當地村民俗稱的小土山,實則為一高大土堆。其西南兩面為礫石灘,東北兩面為新墾耕地。由於常遭農田灌溉滲水的浸泡,2001年4月,小土山東北角發生意外塌陷,酒泉市博物館聞訊後立即派人前往調查,確認系一座古墓葬,隨後進行了搶險性的清理挖掘工作。這是一座深20米、墓室面積90平方米、墓道長71米的巨大墓葬。整個墓室東西長21.6米,南北寬12.27米,均用青灰色條形磚構築,分為車馬室、貯藏室、甬洞、照牆、石門、通道、前室、耳室、過道、後室等10部分。照牆上的壁畫內容有青龍、白虎、朱雀、玄武、白鹿等,以黑、黃、綠為主要色彩。石門右側方形磚上的壁畫內容為站立的三位侍臣,身體側向墓門,其中兩臣頭戴官帽,身著朝服,手持笏板,恭敬等候,似進宮朝拜之意。車馬室內遺有一副人體頭骨,北耳室內遺有一副無頭的人體骨骼。前、後室均為青磚疊砌的覆斗頂,所鋪地磚遭早年盜墓者嚴重毀壞,室內遺有大量草木灰和木炭屑,後室棺床被嚴重擾亂,南壁有兩處盜洞。隨葬品所剩無幾,只出土了少量的陶豆、陶缽、銀簪、銀扣飾、鎏金的銅泡釘、銅飾件、銅釘、鐵棺釘等器物。

北京大學、西北大學和甘肅省考古研究所的專家到現場考查後認為,小土山墓葬與其周邊分布的已考古墓葬群一樣,屬魏晉時期的墓葬。只是該墓規模宏大,結構獨特,墓道寬闊,並有附屬建築,帶有地面宮殿式建築色彩,墓主人不會是一般的貴族。在河西發現魏晉時期如此大的墓葬,至少是“王”一級的墓。從墓門壁畫磚上所繪內容來看,反映的也是“王”與“臣”的地位等級關係。而在酒泉的歷史時空中,稱“王”的只有西涼王李暠。李暠是漢代前將李廣的第16代世孫,又是唐朝李世民的世祖,唐王朝在修撰史書時,追謚他為“興聖皇帝”。公元400年,李暠控制了西域,建國西涼。公元405年,李暠自敦煌遷都酒泉,他發展軍屯、提倡民墾、勵精圖治,把酒泉變成了河西的經濟、政治、文化中心。據史書記載,公元417年2月,李暠病死“王葬建世陵,於酒泉西15里”。小土山墓葬所處位置與史書記載相吻合。專家們通過對墓葬特徵、周邊環境、地理位置等考察論證後認為,小土山墓葬就是西涼國王李暠之墓。

他人評價

李暠一生“通涉經史”,“玩禮敦經”。尤善於文學,是五涼時期著名的文學家。著有《靖恭堂頌》、《述志賦》、《槐樹賦》、《大酒容賦》等,以《述志賦》最為有名。李暠還重視儒學,珍惜人才,知人善任,四方許多有為之士紛紛前去投奔。當時著名的地理學家闞駰,經濟學家宋繇,教育學家劉昞等,都是在李暠的重用下作出了很大的貢獻,使敦煌成為傳播儒學的中心,形成中國歷史上五涼文化的鼎盛時期。李暠執政後廣開言路,積極振興文化教育。在他統治的西涼境內,當時好多文人名流,都投靠於他,被他重用,一時群英齊集敦煌,在學術上做出了突出的成就,形成了以敦煌為中心的"五涼文化"的興盛時期。李暠不僅是一個胸懷大志的政治家,還是一位文學家。

![李暠[西涼國開國君主] 李暠[西涼國開國君主]](/img/0/314/wZwpmLz9FM0kjN5kzNyYTN5cTMyEDM0kTO5EDMwADMwMTMw8iM28iMz8SbvNmLn52bk92bo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)