基本介紹

《龍井記》摩崖石刻

《龍井記》摩崖石刻該鎮交通便捷,省道304線古寧公路橫貫境內,縣道杉善公路縱穿南北。東至寧德漳灣碼頭78公里,南至福州120公里,西至古田城關73公里。

杉洋歷史悠久,文化積澱深厚,明清政府均派駐巡檢於此。由於其地勢險要,古稱“杉關”。杉洋鄉成立於七十年代,1992年撤鄉建鎮。歷史上科甲鼎盛,人才薈萃,曾出現過近百位名進士,宋朝狀元余復、清末抗英民族英雄林朝聘、近代書法家李若初等都是其中傑出的代表。境內地靈人傑,宋代理學家朱熹曾講學於此,藍田書院遺址、朱熹手跡到今猶存,因而又有“先賢過化之鄉”美稱。

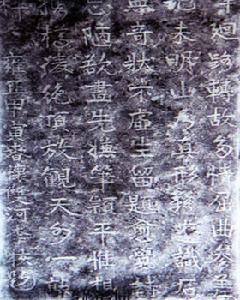

杉洋境內文物古蹟眾多,鎮內仍保存較為完好的有列入福州十邑名祠唐宋所建的鳳林祠和蟬林祠,五代所建的朱熹兩度講學的藍田學堂,《龍井記》摩崖石刻,元代的道觀玉京觀,明代的三里城牆,清代的文昌閣、三才堂以及清末鄉約堂和民國初年天一堂等。還有遠近聞名的獅岩積雪、一線洞天、雲梯接漢、古洞流雲等藍田八景和號稱“南國草原”的白溪萬畝草場。同時明清代的古民居保存完好仍有200餘幢。

沿革區劃

杉洋鎮

杉洋鎮1984年改鄉,

1992年建鎮。

1997年,面積205平方千米,人口3.3萬,轄杉洋村、夏莊村、遠地村、梨洋村、溪門村、白溪村、寶橋村、松洋村、善德村、康寧洋村、珠洋村、浮洋村、芹尺村、葉洋村、東吉村、嶺里村、東雙村、坂斗村、橫山村、樓下村、洪灣村21個村委會。

經濟狀況

杉洋鎮

杉洋鎮杉洋鎮的企業發展迅速,全鎮現有私營企業100多家,良好的投資環境吸引了許多客商到此投資興業。杉洋鎮已形成了石板材廠、竹編廠、林木加工、食用菌加工、淡水養殖等支柱產業。已形成水電、石板材、竹編、畜牧、食用菌、林果等六大產業。農村經濟發展新格局已在該鎮形成。

文化教育事業也日趨進步,擁有一座建築面積804平方米的文化服務中心,同時建有農民公園、農民圖書館、報刊閱覽走廊、棋藝室、桌球廳、籃球場等設施,文昌閣農民公園是民眾文化娛樂的中心場所;同時,22個行政村還開通了有線電視;醫療衛生設施較完善;教育基礎設施配套,鎮內建有兩個中學,7個6年制完全國小,學生可實現就近就讀。

基礎設施

杉洋鎮

杉洋鎮該鎮水力資源豐富,主要河流有龍舞溪、鴛鴦溪、紫峰溪等3條,屬省網直供區,水電項目不斷發展,電力供應保障穩定。全鎮現有大小水力發電站17座裝機容量4.2萬千瓦,其中省億力等公司合股投資2.2億元,裝機容量3.2萬千瓦,市重點工程雙口渡電站的建設發電,為縣財政作出了顯著的貢獻,同時也帶動了鎮村經濟的發展。郵電通訊設施完善,杉洋鎮22個行政村已全部開通了程控電話,已實現移動通訊信號覆蓋。富饒的物產、便捷的交通、充足的電力以及優質的服務營造了寬鬆優越的投資環境。

工業發展

竹編

竹編杉洋鎮是古田縣東部工業小區,全鎮22個行政村,人口3.4萬,面積205平方公里,距寧德市政府48公里,古寧公路貫穿境內。

杉洋鎮企業產業結構以水力發電量,石板材、竹編、茶葉、食用菌、 礦山、淡水養殖為重點,其中電力資源豐富。

杉洋鎮大小水電站12個,總裝機容量6000萬千瓦,年發電量在2800萬千瓦/ 小時,各類加工企業210家,其中善德竹編廠有60多家,形成全村規模有60%家庭從事竹編生產,其產品全部外銷出口,每年出口創匯在1000萬元以上,石板材加工產值4500萬元,2001年全鎮鄉鎮企業總產值2.75億元,其中工業產值2.3億元。

特色產業

食用菌種植

食用菌種植杉洋鎮加大推廣無公害農業生產力度,推動農業產業結構調整,促進農民增收。鎮政府撥出專項扶持資金,專門請來市、縣專家研究制定無公害農業生產基地規劃,出台綠色產業基地建設優惠政策,組織帶領各村農戶到福州、南平、江西等地取經,給農戶送技術,幫助解決農戶生產中遇到的難題。

該鎮已初步建立起了千畝優質水稻、6000畝茶葉、1000畝反季節蔬菜、500萬袋食用菌、4000畝水果、2500隻牛羊等六個綠色無公害生產基地,形成專業村16個,專業戶1500多戶,使農產品的市場競爭力明顯增強,農民增收效益顯著。2008年松洋村無公害反季節蔬菜基地生產的茄子每公斤價格在1.8元以上,畝純收入達3000多元;白溪、湖裡村養殖的牛羊市場價也比外地高15%。

文化名鎮

藍田書院遺址

藍田書院遺址杉洋最有代表性的古建築當屬禪林祠、鳳林祠。禪林祠坐落於鎮北五公里的獅岩山下。據傳這裡原建有“仙岩寺”,曾有僧人千餘,多是武僧。現存“天冠練武台”、“地洞”、石武石當、唐宋石塔及一塊銘刻“隋·杜伏威”字樣的千斤花蓮座,為當年和尚練功之用。宋代建隆年間,這裡改建為余氏祠堂,仿北京“太和殿”而建,三進院落,依次而上。二進大廳上方“鏇天拱斗鳳凰池”造型尤為別致。禪林祠面積達3300多平方米,祠內宋徽宗“檀越主尚書堂”直匾、朱熹“碧海開龍藏,青雲起雁堂”草聖大書的對聯,清代邵武學者余元昂臂書“豹變南山霧,鵬搏北海風”詩句,十分珍貴。鳳林祠在鎮西南約三公里處,祠前矗立6根長短不一的石柱,柱上還雕刻著“××十三娘”、“××十七娘”字樣,據傳是唐代鳳翔寺遺物。從周圍殘留的石沐槽、石湖閘、石塔、石碑等物看,鳳翔寺占地面積相當寬廣,當地民眾都傳當時的大雄寶殿和觀音堂等是由幾百根石柱、石樑建構而成。唐天佑二年在鳳翔寺原地改建的李氏祠堂僅占當年鳳翔寺一角。鳳林祠也是仿宮殿建築,三進院落。祠內朱熹“春報南橋川疊翠,香飛瀚苑野圖新;雪堂養浩凝清氣,月窟觀空靜我神”等拓印手跡聯句及近代書畫大家李若初先生的詩書畫很是清秀,引人注目。禪林祠、鳳林祠均依山而築,畫棟雕梁,斗拱飛檐,翹角垂柱,建造得

十分精美。建於清代鹹豐三年的嶺里露台戲台,前台檐歇山屋頂,後台單檐附榭木雕,色彩鮮艷,是現存少有的木結構古戲台。

建於宋代的陳下橋架於懸崖峭壁之間,橋面至橋下高達100餘米,系兩條抬梁式木結構厝橋,顯得高峻古樸。杉洋還有文昌閣、種玉閣、藍田鄉約堂、林朝聘紀念館等風格各異的建築物。現存“積慶堂”、“聚德堂”等數十個四合院,構築嚴謹明敞,窗雕華美,富有民族傳統建築風格。

杉洋是宋代理學家朱熹講學之地,藍田書院遺址後山“引月”池,清泉汩汩,明月初照,必映池中,朱熹及門人常流連此處,夜觀星象,他還以“茶仙”署名題鐫“引月”二字。墨跡亭摩岩上也題刻著他寫的“藍田書院”四個大字。鎮東浮林崗一株雀舌羅漢松,也傳說是朱熹所栽植,而今依舊亭亭玉立。杉洋還出土了新石器時代的石斧、石箭頭、石魚網墜和商周時代的印紋陶片,表明這裡距今5000年就有人類活動。杉洋還是福建省七大拳種之一

龍樁拳的發源地。“三井瀑布”,自古有名。鎮西4公里處的黃竹潭常有鴛鴦戲水,很是撩人情思,此外“藍田大小八景”也相當曼妙。