基本資料

|

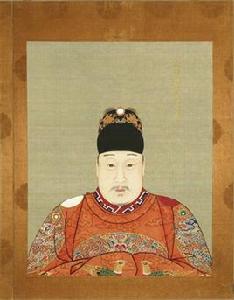

姓名:朱翊鈞

生卒:生於嘉靖四十二年(1563年)

描述:明神宗

籍貫:

個人概述

明神宗朱翊鈞生母李氏本是宮中一宮女,後被當時還是裕王的朱載垕看中,隆慶元年(1567年)被封為貴妃。

朱翊鈞自幼就聰慧過人,讀經史則過目不忘,6歲時,他見穆宗在宮內騎馬賓士,便上前擋道諫阻說:“父王為天下之主,單身匹馬的在宮中賓士,倘若有一個疏忽,那可不得了。”穆宗皇帝聽後深受感動,當即下馬,立他為太子,自此更加喜愛這個孩子了。

隆慶六年(1572年)五月二十六日,明穆宗病逝於乾清宮,六月初十日,年僅十歲的朱翊鈞即皇帝位,第二年改年號為“萬曆”。

職業生涯

穆宗皇帝去世時,為神宗留下了非常好的底子,朝中賢臣當國。大學士張居正,高拱,高儀都是正直之士,極善謀略。內宮安定祥和,穆宗正宮陳皇後與神宗生母李太后相處十分融洽,權傾朝廷內外的大太監馮保也是賢明之人,他是張居正的主要支持者。

萬曆元年(1573)到萬曆十年(1582),是明神宗人生的輝煌時期。在此期間,他任用張居正為內閣首輔,進行變法改革。張居正首先在政治上推行考成法,裁撤冗官冗員,整頓郵傳和銓政。進而又向經濟方面推廣,他通過清丈全國土地,抑制豪強地主,改革賦役制度,推行一條鞭法,減輕農民負擔。在軍事上,加強武備整飭,平定西南騷亂,重用抗倭名將戚繼光總理薊、昌、保三鎮,使邊境晏然。一系列的措施緩和了社會矛盾,挽救了財政危機。使得萬曆年間的前十年,政治清明,經濟飛速發展,使瀕於崩潰的明王朝獲得了短暫的復甦和繁榮。

神宗不僅對張居正委以重任,而且尊禮有加。言必稱張先生,從不直呼其名。張居正非常注重對小皇帝的教育,親自指導萬曆帝讀書,為他安排周詳的課程,選拔有素養的大臣主持教學。小皇帝也與他建立了深厚的師生之情。冬天上課的時候,神宗總是囑咐太監將厚厚的毛毯放在張居正的腳下,以免凍著他的腳,張居正生病後,神宗更是親自為他熬藥,張居正為了感激皇帝的知遇之恩,事必躬親,霄旰瀝膽,將一個大明王朝治理的井井有條。

明神宗從思想到行動上,全力支持張居正,合力進行改革,推行新政。但是自萬曆十年,張居正去世之後,神宗開始獨掌政權,卻自毀新政,反過來扼殺了這場頗有生氣的改革,從此走上了衰敗之路。

隨著年齡的增長,神宗對昔日威柄震主的張居正日益不滿,張居正變法期間失勢的守舊派大臣乘機反撲,彈劾張居正和他的支持者馮寶,加上馮、張二人以前對神宗約束過嚴,使神宗此時反感驟升。萬曆十年十二月,神宗以馮保欺君蠹國之罪,免其東廠提督之職,抄沒其家產,隨之將張居正重用的人統統罷免,同時為從前反對張居正的人一一恢復名譽或官職。不久後又詔奪了張居正所封官職,諡號。張居正沒有逃脫家產被查抄,家人被蹢戍的厄運。

全面否張居正改革,也是神宗本人由勤變懶、全面廢棄勵精圖治的標誌。從此以後,明神宗已完全變成了另一個人。昔日少年天子的氣派與風采,已經不復存在。取而代之的是長年深居禁宮,他嗜酒、戀色、貪財、尚氣的私慾,大肆發作。神宗以采木、燒造、織造、採辦為名搜刮民財。萬曆十九年(1591年),僅景德鎮御窯廠燒造的瓷器就達23萬多件。他派遣宦官為礦監稅使,四處搜括人民,使百姓怨聲再道,造成民變頻繁。

萬曆二十年(1592)二月,寧夏副總兵官哱拜起兵反叛;五月,日本發動侵朝戰爭;同時西南又發生播州楊應龍叛亂。明神宗被迫三路出征,史稱“萬曆三大征”。三征歷時十餘年雖然獲得全勝,但卻喪師數十萬,耗銀千萬兩,兵連禍結,國庫空虛,百姓遭難。

神宗生活奢侈,揮金如土,大興土木,建設宮苑。他廢除經筵,朝夕宴飲,甚至郊廟祭祀都委人代行,終日沉湎酒色之中,使得朝政大壞,整個統治階級糜爛不堪,貪污成風,黨爭不息,各種矛盾急劇發展。

就在明神宗隱居深宮,怠於臨政,萬事不理之際,東北的後金卻迅速崛起,滿洲建州左衛指揮努爾哈赤以30年時間統一了滿洲女真各部落,並於萬曆四十四年(1616年)建立了後金政權,形成了與明王朝相對立的地方政權。萬曆四十六年(1618年),努爾哈赤以“七大恨”告天,率先向明王朝進攻。自此明朝遼東的形勢也隨之每況愈下。明神宗為了應付遼東戰事的軍費,先後三次下令加派全國田賦,時稱“遼餉”。加派非但無濟於事,反而使民不聊生,階級矛盾激化,明王朝滅亡的危機已然形成,明神宗自己也因此情緒低落,愁眉不展。

神宗晚年又出現了國本之爭,先前一宮女為神宗生下了長子朱常洛,後來神宗的寵妃鄭貴妃又為其生下了朱常洵。神宗在鄭貴妃的慫恿下,總想藉機立朱常洵為太子,卻遭到了朝中眾臣(主要是東林黨人)的極力反對,當時太子又叫國本,因此,皇帝與大臣間的這次鬥爭又稱為國本之爭。國本之爭是繼嘉靖朝“大議禮之爭”後的又一次大規模的皇帝與大臣的衝突,不過這次的勝利者是眾大臣,最終朱常洛當上了太子,而鄭貴妃的兒子朱常洵被封為福王(後被李自成農民軍所殺)。使東林黨人和福王系之間有了間隙,為日後留下了一絲禍患。(詳見南明弘光帝)

萬曆48年(公元1620年)7月,神宗得病,他支撐著登殿召見英國公張維賢等人,叮囑他們用心輔佐太子朱常洛,8月丙申日病逝,葬在他生前耗銀八百萬兩修建的“壽宮”定陵。死後的廟號為神宗。史又稱萬曆皇帝。

個人榮譽

個人影響

人物評價

明神宗走完了他矛盾的一生,在他的繼位的前十年奮發圖強,在張居正的輔佐下,使明王朝的經濟得到了空前的繁榮,在江南地區已經出現了資本主義萌芽;中間十年由勤變懶,最後近三十年萬事不理。但卻始終魁柄獨持,從這一點說,他絕不是一個庸人之輩。但他又缺乏明太祖、明成祖那樣的雄才大略。加上他沉溺酒色、財貨的心理病態,非但未能使明朝中興。相反卻把明朝推向絕境。因此後人評論“明之亡,實亡於神宗。

相關內容