簡介

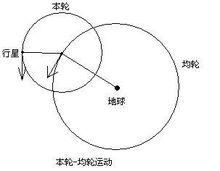

epicycle 本輪,周轉圓托勒密 (Ptolemy) 的宇宙模型里,行星循著本輪 (epicenter,周轉圓) 的小圓運行。而本輪的中心循著著稱為均輪的大圓繞地球運行。這種模型可以定性的解釋行星為什麼會逆行。

概述

本輪

本輪克羅狄斯·托勒密於公元二世紀,提出了自己的宇宙結構學說,即“地心說”。他說,宇宙是一個有限的球體

,分為天地兩層,地球位於宇宙中心,所以日月圍繞地球運行,物體總是落向地面。地球之外有9個等距天層,由里到外的排列次序是:月球天、水星天、金星天、太陽天、火星天、木星天、土星天、恆星天和原動力天,此外空無一物。各個天層自己不會動,上帝推動了恆星天層,恆星天層才帶動了所有的天層運動。人居住的地球,靜靜地屹立在宇宙的中心。托勒密全面繼承了亞里士多德的地心說,並利用前人積累和他自己長期觀測得到的數據,寫成了8卷本的《至大論》(Almagest,又名《天文學大成》)。在書中,他把亞里士多德的9層天擴大為11層,把原動力天改為晶瑩天,又往外添加了最高天和淨火天。托勒密構想,各行星都繞著一個較小的圓周上運動,而每個圓的圓心則在以地球為中心的圓周上運動。他把繞地球的那個圓叫“均輪”,每個小圓叫“本輪”。同時假設地球並不恰好在均輪的中心,而偏開一定的距離,均輪是一些偏心圓;日月行星除作上述軌道運行外,還與眾恆星一起,每天繞地球轉動一周。托勒密這個不反映宇宙實際結構的數學圖景,卻較為完滿的解釋了當時觀測到的行星運動情況,並取得了航海上的實用價值,從而被人們廣為信奉。

說明

本輪epicycle ,周轉圓。在「地心說」中,行星的運動是這樣子的:行星繞著空間中的一個點做圓周運動(這個圓就是周轉圓),而這個點再繞著地球做圓周運動;所以從地球上看,行星在向前行進之時偶而會調頭而行,然後再回頭繼續向前──這就是「逆行(retrograde motion)」現象。如果沒有周轉圓這一概念,托勒密便無法解釋這奇特的逆行現象。在托勒密模型中,不同行星有不同的周轉圓,這些周轉圓的半徑與相位(亦即從行星指向周轉圓心這一個矢量的大小與方向)全部是自由參數,得由觀測來決定。而觀測的結果是這些周轉圓的半徑與相位竟然都一樣!這件事實在「地心說」中是個巧合,無法解釋。

然而這項巧合──即五個行星的周轉圓都有相同的半徑與相位(所謂相位,就是行星指向其周轉圓心這一矢量的方向) ──在「太陽中心說」中卻是一項可以推導出來的結論,而且這共同的半徑與相位也正等於地球繞太陽的半徑與相位(例如從火星指向其周轉圓心的矢量,正等於從太陽指向地球的矢量)。在托勒密時代,人們對於周轉圓半徑的大小還不十分清楚,所以不知道周轉圓有相同半徑這回事,而僅知道各個周轉圓有一樣的相位,但是他們卻看不出來為什麼會這樣。