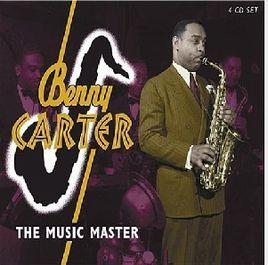

藝人介紹

Benny Carter本尼·卡特(1970-)

原名:Bennett Lester Carter

出生:1907-08-08

活躍年份:1930-1990

主要音樂風格:Swing

主要演奏樂器:中音薩克斯管、小號

演出相關工作:編曲、作曲、指揮

主要音樂風格:搖擺樂

綽 號:國王

人物經歷

1907年8月8日生於美國紐約州的紐約市。1927年,卡特與查理·詹森的“天堂”樂隊錄製了自己的首張專輯o 1928年,卡特指揮當時最著名的大樂隊在阿卡蒂亞舞廳首演大獲成功並深受觀眾的喜愛。1930—1931年,卡特一直與弗萊切·漢德森的樂隊合作演出。同時,還短時期接管過風靡一時的麥金尼的“摘棉花者”樂隊。30年代初,卡特逐漸成為與約翰尼·霍奇斯齊名的中音薩克斯管演奏家,他在編曲和作曲方面的造詣也可以從當時的熱門流行曲《我心中的布魯斯》和其後的《當光線不足的時候》中窺豹一斑。1935年,卡特應英國樂隊指揮亨利·霍爾邀請,赴英國著名的BBC廣播管弦樂團擔任作曲,爵士樂由此在英國傳播開來,卡特的名字也隨之家喻戶曉,此外,他還在歐洲各國錄製了大量的名曲,其中樂曲《布魯斯華爾茲》是爵士樂歷史上最早的爵士華爾茲。1938年,卡特返回美國,重新組建了一支大樂隊。這是一支傳統形式的大樂隊,商業色彩很濃,重視流行性超過了藝術性。1941年,樂隊以失敗告終並解散。此後,卡特又組建了一支以自己為核心的七重奏樂隊。1943年,卡特選擇了洛杉磯作為永久的居留地,專心為電影廠擔任配樂。1944,—1946年,卡特試圖重現昔日的輝煌,又組建了一支大樂隊。成員包括:邁爾斯·戴維斯、J.J.詹森和馬克斯·羅奇等爵士樂大,J幣,樂隊後來面臨種種困難而不得不解散。此後,卡特繼續從事電影音樂的創作,錄製自己擅長演奏的中音薩克斯管。60年代中期,卡特忙於日常事務,很少有機會演奏中音薩克斯管,直到70年代初才再次復出,在世界舞台上演奏中音薩克斯管。

人物生平

如果在描述Benny Carter的音樂家生涯的時候,只是說他有著引人注目的、多產的一生,那么這種陳述的本身已經大大低估了他的成就。作為一位中音薩克斯管演奏家,一位編曲家,作曲家,樂隊指揮,一位不經常演奏的小號演奏家,本尼·卡特在他所擅長的領域裡一直就是最出色的幾個人中的一位。至少從1928年開始他就成為了最優秀的爵土樂音樂家之一,而令人稱奇的是,在1996年,也就是說他已經年滿88歲高齡時,他仍然上台演奏,而且表現出來的精力和才智,絲毫未受他年齡的限制。有時人們如果單單聽他的演奏,而不是在現場觀看,甚至會認為他是在他鼎盛的三十年代,他的魅力絲毫沒有漸弱。在他只有二十幾歲時,Benny Carter就贏得了觀眾的喜愛,成為當時最優秀的大樂隊的指揮之一。

他總是充滿活力,信心十足,總是能給人帶來意外的驚喜。這反映出爵士樂的一種精神:如果是一位大師,當他在二十年後演奏同一支曲子時,他的演奏仍然能給人帶來新的感受!爵士樂從來沒有,也永遠沒有簡單的重複。創新是爵士樂的精神,這一切帶給人們音樂的靈感,而靈感的源泉都是來自音樂家心靈的反思。同許多爵士樂早期的大師一樣,本尼·卡待學習樂器演奏基本上也是採取了自學的方式。在演奏丁—段時間的c調薩克斯管之後,他開始演奏小號,並最終轉向了中音薩克斯管的學習,這最終成為了他最擅長的樂隊演出相關工作。 1927年,Benny Carter錄製了自己的首張唱片,合作者是查理·詹森的“天堂”樂隊。1928年,他擁有了自己的首支大樂隊。樂隊的首演是在紐約的阿卡蒂亞舞廳舉行的,初試身手,Benny Carter就大獲成功。1930年到1931年期間,Fletcher Henderson一直是卡特的合作者,而當時風靡一時的麥金尼的“摘棉花者”樂隊也曾短期由卡特接手掌管。

年輕的卡持成為了大樂隊時代的重要人物。在三十年代初,卡特已經成為了與約翰尼·霍奇斯齊名的中音薩克斯管演奏家,尤其是他的現場演出更是受到了爵士樂迷的廣泛歡迎。他在編曲和作曲方面的才能為人稱道,在技巧方面他無可挑剔。他的小號演奏雖然機會不多,但卻都非常精彩。 本尼·卡持在樂隊演出相關工作演奏方面,是一位全才,這在六十年前,就已經是人們公認的事實。他錄製過次中音薩克斯管的唱片,單簧管唱片,還有鋼琴唱片,甚至於演唱他也曾嘗試過,儘管他為數不多的演唱證明,即便是他也不是超人。1935年,正當搖擺樂正如日中天時,Benny Carter卻到了歐洲。在倫敦,英國的樂隊指揮亨利·霍爾邀請他加入樂隊。這就是英國著名的BBC管弦樂隊。在樂隊中,卡特擔任編曲一職,這使他有了充分施展自己的編曲才華的機會。由於BBC樂隊在英國的巨大影響,卡特的名字在英國家喻戶曉,爵士樂也由此在這個歐洲的島國傳播開來。爵士樂在英國的普及,Benny Carter功不可沒。1938年歐洲政治局勢動盪,大戰一天天臨近,甚為前途憂慮的本尼·卡持返回美國,重新組建了一支大樂隊。這是一支傳統形式的大樂隊,但是樂隊商業色彩很濃,重視流行性,超過了對藝術性的重視,最終結果是以失敗告終,於1941年宣告解散。卡待在大樂隊解散之後,組建了一個以他為核心的七重奏樂隊。1943年,Benny Carter結束八年的飄泊生涯,選擇了西海岸的洛杉礬作為自己永久的居留地。對於一位成功的爵士樂音樂家來說,這裡好像是一片未開發的處女地,他原本打算在這裡安渡後半生,卻未曾料到,這裡竟然成為了他重新倔起的地方。

四十年代,美國的西海岸成為了爵士樂新的中心,許多新的風格,新的流派都是在那裡誕生,卡特找到了自己理想的場所。在1943的電影《暴雨天氣》中,他出演了一位鼓手,與另外一位大師範茨·Waller一道上了銀幕。在此之後,他埋頭苦幹,專心為電影場擔任配樂。在之後的三年里,他曾經嘗試重現首日的輝煌,建立了一支大樂隊。他的樂隊陣容很強大。然而毫無疑問,大樂隊時代在戰後已經一去不復返了,這是爵士樂發展的潮流,即便是Benny Carter也無法逆轉。他的樂隊並未如他期待的一樣成功。最終他結束了嘗試,放棄了努力,解散了這支大樂隊,專心投入電影音樂的創作之中。卡特電影音樂創作的歷史整整持續了半個世紀。 在四五十年代,Benny Carter仍不時重操舊業,錄製自己所擅長的中音薩克斯管的演奏。他曾和爵士樂歷史上的一支經典的樂隊爵士愛樂樂團一道巡迴演出,並曾參與過爵士樂著名的製作人諾曼·格蘭茲的即興演奏會的唱片的錄製。這些都豐富了他輝煌的音樂歷史。到了六十年代中期,由於忙於日常的任務,卡特很少有機會演奏中音薩克斯管,直到七十年代初,他才再次復出。他的演出和創作的日程安排的滿滿的,這對一位已經年近七十的老人來說,不能不被認為是一個奇蹟。

卡特是爵士樂早期的重要人物,也是最早打入好萊塢的黑人作曲家之一,他為多部主流好萊塢電影做過配樂,其中包括《暴風雨》(StormyWeather)等經典。他的音樂生涯長達70年,合作過的名家無數,其中包括邁爾斯·戴維斯(MilesDavis)、迪茲·吉列斯比(DizzieGillespie)等影響了爵士樂進程的人物。同時,他也是引領著名爵士女歌手艾拉·費茲傑拉德(EllaFitzgerald)入行之人,在他將後者介紹給爵士樂隊領隊奇克·韋伯(ChickWebb)後,她的藝術生涯才正式起飛。

卡特基本上是自學成材,早年跟母親學過一段時間的鋼琴,同時,受到了鄰居布伯·米利(BubberMiley)————艾靈頓公爵(DukeEllington)的樂隊成員————的影響。15歲時,卡特已經出沒在各夜店走穴。在搖擺樂(Swing)時期,他為弗萊切·韓德森(FletcherHenderson)的大樂隊作曲,贏得了聲譽,1928年他與韓德森的樂隊一起走進了錄音室,其《KeepaSonginYourSoul》一曲尤以出人意表的配器令人刮目相看。稍後他成立了自己的樂隊。

如果在描述BennyCarter的音樂家生涯的時候,只是說他有著引人注目的、多產的一生,那么這種陳述的本身已經大大低估了他的成就。作為一位中音薩克斯管演奏家,一位編曲家,作曲家,樂隊指揮,一位不經常演奏的小號演奏家,本尼·卡特在他所擅長的領域裡一直就是最出色的幾個人中的一位。至少從1928年開始他就成為了最優秀的爵土樂音樂家之一,而令人稱奇的是,在1996年,也就是說他已經年滿88歲高齡時,他仍然上台演奏,而且表現出來的精力和才智,絲毫未受他年齡的限制。有時人們如果單單聽他的演奏,而不是在現場觀看,甚至會認為他是在他鼎盛的三十年代,他的魅力絲毫沒有漸弱。在他只有二十幾歲時,BennyCarter就贏得了觀眾的喜愛,成為當時最優秀的大樂隊的指揮之一。

他總是充滿活力,信心十足,總是能給人帶來意外的驚喜。這反映出爵士樂的一種精神:如果是一位大師,當他在二十年後演奏同一支曲子時,他的演奏仍然能給人帶來新的感受!爵士樂從來沒有,也永遠沒有簡單的重複。創新是爵士樂的精神,這一切帶給人們音樂的靈感,而靈感的源泉都是來自音樂家心靈的反思。同許多爵士樂早期的大師一樣,本尼·卡待學習樂器演奏基本上也是採取了自學的方式。在演奏丁—段時間的c調薩克斯管之後,他開始演奏小號,並最終轉向了中音薩克斯管的學習,這最終成為了他最擅長的樂隊演出相關工作。1927年,BennyCarter錄製了自己的首張唱片,合作者是查理·詹森的“天堂”樂隊。1928年,他擁有了自己的首支大樂隊。樂隊的首演是在紐約的阿卡蒂亞舞廳舉行的,初試身手,BennyCarter就大獲成功。1930年到1931年期間,FletcherHenderson一直是卡特的合作者,而當時風靡一時的麥金尼的“摘棉花者”樂隊也曾短期由卡特接手掌管。

年輕的卡持成為了大樂隊時代的重要人物。在三十年代初,卡特已經成為了與約翰尼·霍奇斯齊名的中音薩克斯管演奏家,尤其是他的現場演出更是受到了爵士樂迷的廣泛歡迎。他在編曲和作曲方面的才能為人稱道,在技巧方面他無可挑剔。他的小號演奏雖然機會不多,但卻都非常精彩。本尼·卡持在樂隊演出相關工作演奏方面,是一位全才,這在六十年前,就已經是人們公認的事實。他錄製過次中音薩克斯管的唱片,單簧管唱片,還有鋼琴唱片,甚至於演唱他也曾嘗試過,儘管他為數不多的演唱證明,即便是他也不是超人。1935年,正當搖擺樂正如日中天時,BennyCarter卻到了歐洲。在倫敦,英國的樂隊指揮亨利·霍爾邀請他加入樂隊。這就是英國著名的BBC管弦樂隊。在樂隊中,卡特擔任編曲一職,這使他有了充分施展自己的編曲才華的機會。由於BBC樂隊在英國的巨大影響,卡特的名字在英國家喻戶曉,爵士樂也由此在這個歐洲的島國傳播開來。爵士樂在英國的普及,BennyCarter功不可沒。1938年歐洲政治局勢動盪,大戰一天天臨近,甚為前途憂慮的本尼·卡持返回美國,重新組建了一支大樂隊。這是一支傳統形式的大樂隊,但是樂隊商業色彩很濃,重視流行性,超過了對藝術性的重視,最終結果是以失敗告終,於1941年宣告解散。卡待在大樂隊解散之後,組建了一個以他為核心的七重奏樂隊。1943年,BennyCarter結束八年的飄泊生涯,選擇了西海岸的洛杉礬作為自己永久的居留地。對於一位成功的爵士樂音樂家來說,這裡好像是一片未開發的處女地,他原本打算在這裡安渡後半生,卻未曾料到,這裡竟然成為了他重新倔起的地方。

四十年代,美國的西海岸成為了爵士樂新的中心,許多新的風格,新的流派都是在那裡誕生,卡特找到了自己理想的場所。在1943的電影《暴雨天氣》中,他出演了一位鼓手,與另外一位大師範茨·Waller一道上了銀幕。在此之後,他埋頭苦幹,專心為電影場擔任配樂。在之後的三年里,他曾經嘗試重現首日的輝煌,建立了一支大樂隊。他的樂隊陣容很強大。然而毫無疑問,大樂隊時代在戰後已經一去不復返了,這是爵士樂發展的潮流,即便是BennyCarter也無法逆轉。他的樂隊並未如他期待的一樣成功。最終他結束了嘗試,放棄了努力,解散了這支大樂隊,專心投入電影音樂的創作之中。卡特電影音樂創作的歷史整整持續了半個世紀。

在四五十年代,BennyCarter仍不時重操舊業,錄製自己所擅長的中音薩克斯管的演奏。他曾和爵士樂歷史上的一支經典的樂隊爵士愛樂樂團一道巡迴演出,並曾參與過爵士樂著名的製作人諾曼·格蘭茲的即興演奏會的唱片的錄製。這些都豐富了他輝煌的音樂歷史。到了六十年代中期,由於忙於日常的任務,卡特很少有機會演奏中音薩克斯管,直到七十年代初,他才再次復出。他的演出和創作的日程安排的滿滿的,這對一位已經年近七十的老人來說,不能不被認為是一個奇蹟。

著名專集

《我的全部》

All of me (1934 - 1959)

《進一步定義》

Further Definitions