景點

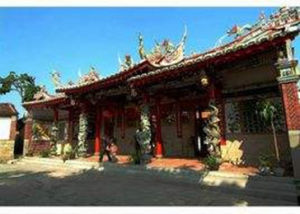

朝元觀

朝元觀歷史

朝元觀位於福建省廈門市同安區小西門外,三殿兩廡,是同安歷史最早、規模最大的道教宮觀。《縣誌》載為南宋謝圖南創建,實乃建於盛唐,從現存《永樂碑記》和嘉靖石楹聯“拓地遙傳七百年”之句即可推定,至今已有一千三百餘年歷史。李唐王朝立道教為國教,尊老子為始祖,令天下州縣立宮祀三清道祖,故同安朝元觀始創於盛唐,於史有據,又有永樂石碑記載為證,可以確認。

趙宋王朝以“陳橋兵變”立國,積貧積弱,在階級鬥爭、民族戰爭的夾縫中勉求生存,極需宗教神力之支持,故由皇帝倡導,朝野崇道成風,朝元觀得以發展。南宋嘉熙二年(1238年),瓊州安撫使封同安開國男爵的謝圖南對朝元觀進行擴建,納為家廟,蔚成規模。元朝時即有放生池、外山門、內山門、三殿(玄壇宮、三清殿、玉皇殿)並一釋迦宅(祀觀主謝圖南)、兩廡(祀二十八宿)及官廳、廚舍、圍牆等附屬建築,並有寺田佃戶,故元末紅巾起義時,與梵天寺同被義軍視為“寺觀地主”,同時遭焚。

明代多次對朝元觀進行修復:洪武五年(1372年)道士陳一寧建玉皇殿(後殿),十五年林嗣真重建三清殿(中殿),二十一年顧惠寶重建玄壇宮(前殿)及官廳,二十三年建山門、兩廡,基本恢復舊觀。永樂十一年(1413年)至十三年,觀主施道明增建後法壇、道房、廚舍及欞星門。十六至十八年施道明得到縣令劉性同、王琬的支持贊助,募資修葺三清、玉皇殿,彩塑神像,造月台,“創始備矣”,縣道會司入駐古觀,有《永樂碑記》詳載其事。雖然碑記有眾多謝氏名人、耆宿落款,但從內容中顯示,古觀之重建、修葺主要來自社會善信集資,已不是“謝氏家廟”了。明嘉靖十五至十九年(1536—1540年),道士洪汝善募資再行大規模修葺,較大量採用磚石構件,故有大量石構文物遺留至今,典型者有石板透雕、浮雕榫接之玄壇宮面牆、石刻楹聯及《嘉靖碑記》、石砌放生池等。後來由於兵匪為患(倭患、清鄭戰爭等),清初朝元觀已失修衰壞,康熙《大同志》載:“朝元觀放生池為泥糞所堆,觀跡荒涼,觀田被道士典賣殆盡”。雖有乾隆丁卯(1747年)和光緒十二年(1886年)縣令張荃、邑紳王文祥先後兩次修葺,終是難復舊觀。民國前期三清殿及兩廡已壞。1955年後殿又遭雷火焚毀,僅餘的玄壇宮也破損不堪,“文革”時充作倉庫和工場。

改革開放後,宗教政策逐步落實。1984年,朝元村耆老即組成理事會,恢復六月初七廟會,積極籌備修復。1991年,縣府頒布玄壇宮為文保單位。1993年,在台胞葉慶賢昆仲的慷慨捐助下,理事會重建了三清殿。l998年籌資重建玉皇殿,得到馬來西亞檳城首席部長許子根、台北同安縣同鄉會理事長童祖文等多位鄉賢的支持。2001年朝元觀頒為廈門市涉台文物古蹟。2004—2005年,理事會又投資修復玄壇宮及兩廡。至此,千年古觀之整體復建,僅十餘年而一舉告成,投資總計三百餘萬元。殿宇輝煌,神像莊嚴,倍勝宋明。

朝元觀每年六月初七“天門開”廟會,為同安古傳最著名民俗宗教活動之一。海內外鄉親於朝元觀同參玉皇,共祈太平、昌盛,其樂融融。

涉台文物

同安謝氏與朝元觀,據清乾隆五十九年(1794)謝金鸞撰修的《謝氏族譜》中載:謝氏為中原望族,隨宋室南渡,以定居同安歸得里埔邊山(即蓮花鎮花厝村附近)的謝悌為第一世,子仲為第二世;仲子紹光(三世)以明經進取,官至奉直大夫,生子四,名為:壽、圖南、守正、柬。圖南才兼文武,舉嘉熙間(1237—1240),出撫方岳,為瓊州安撫使,削平叛亂,爵封開國男,食采同安三百戶,遷居同城,建朝元觀。紹光三子守正,絕嗜欲,崇佛教,披緇沙門,為中峰寺住持。紹光以其三子守正份下田租一百六十石(畝),奉獻朝元觀並於觀中立祠,每年孟伙秋朔日報祀。

明代以來,三次修建,雖由道會、道士提頭,取得當時縣令支持和各方攢助,而謝氏族裔也當仁不讓,出工出錢,積極參與,如嘉靖十九年出鄉進士謝復春撰文的《重修朝元觀碑記》中,題名碑上的有;南京戶部主事謝昆、庠生謝鵬翰、義官謝朝春、耆士謝世玉、謝世傳、謝師淵、謝師聖、謝武容、謝武恭、謝鍾瑞等人,占全碑題名半數。其中南京戶部主事謝昆,為官二十餘載,一生正氣,兩袖清風,逝世時家無寸帛,同官資助棺衾。但他生前對朝元觀的修復,也竭力以赴,不落人後。據同安謝氏及當地老人證實,觀主祠位於玉皇殿座後,祀一尊青臉黑須蟒袍半甲神像(應是謝南),謝氏裔孫每年春秋二祭,殿中有石柱一對,下署名為“檀越謝圖南諸裔孫敬奉”,應是明代嘉靖年間之物。據說在民國初年,台灣、馬來西亞等地謝氏族裔曾組團到同安朝元觀尋根謁祖,見三清殿圮毀,還運來方形番木柱兩根進獻,徑約五十公分左右,存放於兩廂,當地五十歲以上的人都能證實。

同安謝氏與朝元觀的神緣、人緣的密切關係載於史志、譜牌,見之於觀中碑、柱、證之於謝氏與當地鄉老的傳聞。而今三清殿只存台基,玉皇殿面目全非,所幸經縣文物保護單位查證,縣政府批准公布,定為縣級文物保護單位,並經各方商定,準予重建,恢復原貌。凡我海內外謝氏族裔,應以明代戶部主事謝昆的祖德是范,義不容辭,踴躍捐輪,而繼續發揚謝氏歷代祖先修建朝元觀的宗功,使同安古代道教聖地得以生煥光彩。