信息

朔州喜樂省級Ⅲ-10 朔州喜樂

朔州喜樂簡介

朔州位於山西省北部,坐落在雁門關與外長城之間。它在悠久的歷史長河中積澱了深厚的文化底蘊。“喜樂”是流行於朔州一帶的民間歌舞曲藝形式。朔州“喜樂”最早是土著居民對付惡狼野獸的一種活動,後來逐漸演變為一種百姓對抗各種自然災害的祭祀活動,唐宋時期成為禳神驅鬼還願的祭祀活動,最終形成於清末。

喜樂”名稱的由來

樂是流傳於我省朔州一帶的民間舞蹈形式牞表演者邊演唱邊擊“扇鼓”,最初先民利用這種形式驅邪消災、安宅降福,用當地土話說就是“請喜樂來給神紅火紅火、樂陶樂陶”,

這也就是“喜樂”名稱的由來。

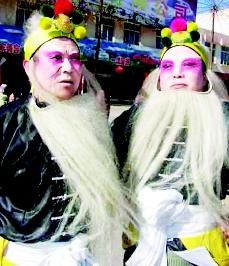

據說,朔州喜樂最早是先民對付惡狼野獸的一種活動,後來逐漸演變為對抗各種自然災害的祭祀活動,唐宋時期成為禳神驅鬼還願的祭祀活動。在“喜樂”為還願祀神而舉行活動時,因其具有娛神性質,故從一開始就帶有很強的娛樂性、表演性。“喜樂”活動沒有固定日期,往往是按許願人家所擇吉日而定牞全部活動一般要進行三天,從第一天的晚上開始,到第三天的早上結束。活動場地多在堂屋內的神龕前或是房前的院子裡。活動程式可分為五大部分:“請神”、“打五弄”、“觀壇”、“觀山”、“下後場”。其中“打五弄”和“下後場”的某些段落以舞蹈表演為主,其他部分主要是演唱,唱腔大部分是喜樂的傳統曲調,如《哭孟姜》、《種洋菸》等,也吸收地方民歌和小演唱的曲牌,如“珍珠倒捲簾”和“小牧牛”等。

主要道具

喜樂的主要道具是扇鼓,它以鐵圈蒙羊皮製作而成,據說最好是用死去的病羊皮,因為沒有了脂肪牞羊皮乾而薄,敲出的聲音就會脆而響。鼓面下有柄墜和鐵環,鼓箭用竹條纏羊皮製成。扇鼓主要由神官使用,扇鼓表演時,以左手執鼓柄,右手持鼓箭,擊鼓的同時抖動鼓墜上的鐵環,鼓點和鐵環撞擊聲渾然交響,形成了獨特的風采。表演的動作主要有“拜勢”、“海底撈月”、“金絲纏腕”、“張良打傘”、“蘇秦背劍”以及難度較大的“平峁”、“立峁”、“澀地攆旋風”等十幾種。另外還有花棍、四塊瓦、竹板、霸王鞭、紙鞭等道具,主要是扮醜角的神官使用。演唱時一般是站定輕擊鼓點,沒有什麼複雜的動作;樂句過門時做幅度較小的動作,適當調節氣氛。走各種隊形時,腳下多為“圓場步”、“倒插步”牞動作變化沒有一定的規律,有很大的隨意性。“平峁”、“立峁”、“澀地攆旋風”是難度較大的技巧動作,有的藝人兩隻手各握一鼓,可同時做“平峁”、“立峁”的技巧動作,還有的藝人在舞動中可輪換向空中拋三個鼓。這些表演,一般都是在最高潮時出現,也是藝人為贏得主家滿意,從而達到既“娛神”又“娛人”的最終目的。從事喜樂活動的人,被當地民眾稱之為“神官”,大多為世襲家傳,他們組織成營業性質的“喜樂班子”,依靠替民眾還願取得報酬。神官多為男性(表演時可裝扮女角),一個班子約四至六人。由於喜樂班子帶有營業性質,因而藝人們對提高扇鼓的表演技巧非常重視,經常起早貪黑刻苦練功,並在實踐中總結出一套練功的訣竅:“拇指扣鼓箭兒,上下抖鼓面兒,磕鼓邊用巧勁,擊鼓要抖腕。”左手腕的抖動和右手磕鼓邊的巧妙結合,形成了扇鼓上抖下扭的特殊風格。

表演形式

傳統朔州喜樂活動沒有固定日期,而是按許願人家所擇吉日而定。全部活動一般要進行三天,從第一天的晚上開始,到第三天的早上結束。活動場地多在堂屋內的神龕前,或是房前的院子裡。活動程式可分為五大部分:“請神”、“打五弄”、“觀壇”、“觀山”、“下後場”。其中“打五弄”和“下後場”的某些段落以舞蹈表演為主,其它部分主要是演唱。朔州喜樂是融舞蹈、雜技、曲藝、民歌、戲曲於一體的古老民間藝術,其表演形式主要是打、唱、舞。樂器和道具主要是扇鼓、四塊瓦、筷子、竹板、紙鞭、手絹等。其鼓點、音色、節奏別具一格,表演者邊演唱,邊搖鼓,邊舞扭,動作以扭為主,表情活潑。唱腔大部分是喜樂的傳統曲調,如《哭孟姜》、《種洋菸》等,也吸收地方民歌和小演唱的曲牌,如【珍珠倒捲簾】、【小牧牛】等。耍鼓帶有雜技表演的特點,耍法有八九種,如“金絲纏腕”、“插花蓋頂”、“傳鼓”等。鼓點亦有八九種,如“打舞弄”、“耍紙鞭”等。

朔州喜樂是黃河系列文化與邊塞地方文化的組成部分,是古老儺文化的遺存,具有突出的歷史文化價值。隨著現代化的發展以及多元文化的影響,朔州喜樂的生存遭遇困境,搶救、保護工作十分緊迫。