山東省鄒平縣會仙橋

會仙橋批發市場市場簡介會仙橋批發市場是政府重點建設項目,市縣領導高度重視,各級政府全力支持,並給予了特殊的優惠政策。市場建築面積逾10萬平方米,建築設計為四層,一.二層為商鋪,三.四層為公寓,既能經營又能居住。內設服裝街、精品街、鞋帽街、飾品街、餐飲街、副食街、百貨街、魏橋街、中華美食街、步行街等專業街,並配有小商品批發區等。開發商濱州浩泰城建開發有限公司全力打造鄒平第一小商品批發市場。

鄒平同類商業項目眾多,會仙橋市場在眾多項目中是最具特色、出類拔萃的專業市會仙橋批發市場位於全國百強縣之一的山東省鄒平縣經濟開發區,坐落於鄒平開發區會仙一路、月河四路交叉口。以大市場為中心,周邊毗鄰魏橋創業集團的第二工業園和第三工業園區,南鄰濟青高速公路,離魏橋集團新建3000畝住宅區僅一路之隔,四周1.5公里之內無商業區,座擁三十萬之眾的職工消費市場,且是新新人類的年輕一代,僅魏創集團的年消費額5—6億元,再加之鄒平全縣人口75萬,構成了宏大的消費市場群。

南嶽衡山會仙橋

簡介

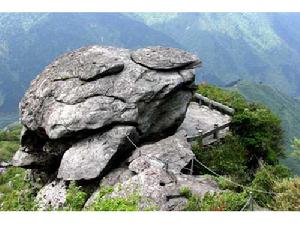

俗名試心橋,又叫仙人橋,位於祝融峰巔的青玉壇,壇基是一片平坦的大岩石,可容數十人。岩下有大小兩石,小石僅大石半,中有石橋可通,橋極險窄,僅可容步,人多不敢過,故又名試心橋。據道家言,青玉壇是烏青雲所創,為第二十四福地,乃群仙聚會之所而名。站在會仙橋,還可望見祝融峰側一巨石,宛如烏龜,人稱“金龜朝聖”,登臨此處,如入仙境。據悉衡山籍著名畫家曹金華有感於此處為南嶽衡山最絕美處,稱其平生最鍾愛之所,因而在此取號“南嶽山人”以表達對南嶽衡山的眷戀。會仙岩下有一古道通往山下的報信嶺入口,古道始建於唐末宋初,為衡山北山上主峰祝融峰的朝聖古道,晚清名臣、湘軍領袖曾國藩在光緒年間又為母親重修此路成青石板路,連綿七公里,俗稱“曾國藩古道”,又名“北山朝聖古道”。沿上封寺向西的石徑路向前行走,兩旁柳杉夾道,不到一里地,便來到祝融峰旁邊的不語岩。不語岩下邊,有一石洞,洞壁上刻著“不語掛錫”四個正楷大字,還有四寸楷書“去中一笠”的題留。《南嶽志》記,過去南台寺有一個和尚經常在這裡打坐,終日不語,自號不語禪師。他在這裡修行的日子很久。有一年冬天,大雪紛飛,灶里的火種熄滅了。於是,他在晚上,提著燈籠,踏著積雪到上封寺去借火種。上封寺的僧人說道:“大師燈內有火,何必相求”?不語禪師得此禪機,便作偈道:“早知燈有火,飯熟幾多時。”從此他大徹大悟,修成正果。如今岩洞裡十分開豁,洞中有石凳、石桌可供遊人歇腳。洞口邊題刻的小字有十餘處,因風雨剝蝕,難以辨認,只有“跨岳橋”一尺大的三個行書字,還清晰可見。

在《古劍奇譚》的世界中,會仙橋被描繪成人間仙境,傲立在高聳入雲的青巒之上。

詩

明代李郁曾作《試心橋》一詩云:“頹然岩石墮峰腰,下界煙雲萬丈遙。顧我未曾履艱險,捫心來過試心橋。”明人盧仲田的《會仙橋》詩云:“爛柯仙人久不來,一橋空對百花開。我來橋上尋遺子,雲滿空山月滿台。”

會仙橋的傳說

說法一:之所以叫會仙橋,是傳說有人在此遇到過神仙。不過,傳說有多種版本。

一種說法是:有個老頭在那橋頭開了個冷酒館,經常有個南岸老君洞的道長來他館裡喝酒。那道長便邀請老頭到老君洞去耍。老頭去了,道長招待他吃豆花,端了一碗豆花出來,兩個人總是吃不完。下午,老頭回到酒館,老婆子好驚奇,說:“你啷個好多年都不回來喲?”老頭說:“你昏了喲,我才耍半天。”但一照鏡子,竟然長出了雪白的長鬍子。老頭才明白,自己遇到的道長是個神仙。一傳十十傳百,於是人們便把這酒館門前的橋叫作會仙橋。

說法二:

還有一種說法是:洪崖洞下面住了個姑娘,經常到嘉陵江邊去洗衣服。有一回,她洗的衣服被江水沖跑了。江邊有個單身的打魚郎見了,劃著名漁船就去給她撿了回來。於是,二人就熟悉起來。有一天,姑娘的母親生病去世,姑娘沒得錢安葬,急得去跳河。打魚郎把她救了起來,對她說:“我網到一挑金甲鯉魚,馬上挑去賣,賣了就去買壽衣和棺材。”哪知,他挑著魚進了城,剛走到那橋上,那活蹦亂跳的金甲鯉魚全都死得硬邦邦的,還賣啥子錢喲!急得打魚郎在那橋上跳起腳哭。這時,他聽見土地廟裡傳來一個聲音:“快點讓路,八洞神仙來了!”他抬頭一看,來的卻是八個叫花子,但他不管三七二十一,跪下去就求神仙幫忙。領頭的是個拄著根鐵拐子的瘸子老頭,說:“我們都是叫花子,自己都沒吃的,哪裡幫得了你的忙喲!”那身背寶劍的叫花子撿了一砣石頭丟進打魚郎的魚籮筐里,說:“你的魚全都活了,還不快點拿去賣?”打魚郎一看,硬是的。把那石頭丟進另一個籮筐,魚也活了。再一看,叫花子全都不見了。於是,打魚郎賣了個好價錢,安葬了姑娘的母親,然後和姑娘結成夫妻,在這橋頭安了家。這橋也就取名會仙橋。

太湖風景區會仙橋

該橋是仿造少數民族侗族的風雨橋造的。它的前身是無錫頗有名氣的惠山“大德橋”,五十年代末,因開挖京杭大運河無錫段的新運河,拆遷於此。橋上有兩副對聯“過此橋是玉虛境,到彼岸非本來我”;“道是非天非地路,果真亦仙亦凡橋”。意為此橋是仙凡相會的紐帶,到了橋那邊就漸入仙境,遊客也不再是原來凡間的我,而變為漸入仙境的我。山西晉祠會仙橋

簡介

該橋位於水鏡台西,面積大約200平方米,是古晉祠的露天劇場。古人看戲,不像今人坐在一排排井然有序的劇場內,而是露天站著看,欄桿上、橋上及各種建築物上,只要能看到舞台表演的地方,都站滿了觀眾。中軸線的第二個建築物是一座橋,橫跨於晉水上游的智泊渠。傳說

傳說明朝嘉靖進士第一人——翰林院羅洪先,他為官清正(和姦臣嚴嵩為兒女親家),農曆四月十四日游晉祠於橋上,見一婦人,羅洪先不禁嘆曰:“世間人說西施美,余視此婦勝西施。”婦羞怒,竟發功力使板橋突然起火,羅洪先差點跌入渠里,再看女子,早已不見。遠遠望去,卻突然出現在懸瓮山上,羅又自言自語道:“你若真是仙女,讓我再仔細看你一眼。”沒等說完,只見懸瓮山搖搖欲墜,東移數步。羅大為驚恐,方知非同小可,信手寫了詩一首:懸瓮山中一脈情,龍蟠虎伏隱真明,水飄火劫山步移,五十年來帝母臨。

這塊詩碑至今還留在聖母殿前。此詩與傳說無關,後人不解其意而已,其實作者是在暗示聖母殿的創建年代。民間對羅洪先傳說頗神:“瓜皮寫字尚未乾,不在雲南在四川。”

"古劍奇譚"中的會仙橋

位於南嶽衡山祝融峰青玉壇的會仙橋,歷史上對它是這樣描述的:“會仙橋,又叫仙人橋,位於祝融峰巔的青玉壇,壇基是一片平坦的大岩石,可容數十人。岩下有大小兩石,小石僅大石半,中有石橋可通,橋極險窄,僅可容步,人多不敢過,故又名試心橋”。在《古劍奇譚》的世界中,會仙橋被描繪成人間仙境,傲立在高聳入雲的青巒之上。

浙江新市會仙橋

會仙橋系單孔石橋,南北向橫跨新市鎮神駕潭與小南柵市河上,橋南通李家園,橋北為小南柵,橋長十一米,寬二點五米。會仙橋始建於唐代以前,為無名木橋,唐宋時,八仙鐵拐李、漢鍾離、張果老、何仙姑、藍采和、呂洞賓、韓湘子、曹國舅雲遊江南,相約在新市小南柵相會,在一夕陽銜山的傍晚,八仙果在橋上相會,為紀念八仙,鎮人將無名橋取名"會仙橋"。

會仙橋台雜石砌築,清代時橋南有水閣一處,排柱為四塊寬大條石,柱上橫扣石樑,石樑兩側鋪長二點七米花崗岩,縱向石樑,原有石欄桿,青石板橫鋪橋面,北坡置踏跺七級, 南坡踏跺八級,橋南墩台上鑲嵌獨塊碣石,長一米,寬零點六米,陰刻楷書"嘉慶七年三月重建",上覆蓋石鑿成瓦狀,此橋在江南古橋中獨特造型。一九五七年所攝電影《林家鋪子》中有會仙橋外景,一九六二年所攝電影《蠶花姑娘》中亦有會仙橋外景。