簡介

曼飛龍塔

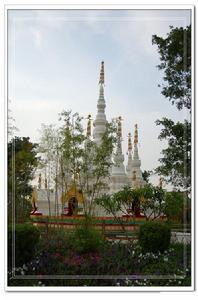

曼飛龍塔曼飛龍塔在西雙版納傣族自治州大勐龍的曼飛龍村後山上,因其所在地而得名,一稱飛龍白塔。 曼飛龍塔由九座白塔組成, 坐落在景洪瀾滄江對岸的曼閣佛寺,是一座建築風格特殊,造型輪廓風姿迷人的佛寺。該塔建於傣歷565年(1203年),傣語“塔糯莊龍”,意為大頭筍塔。直徑8.6米。主塔高16.29米,周圍由8個邊塔環繞聯成母子塔群。外觀如雨後春筍破土而出,參差有致,塔群造型優美,風格別致。塔為磚石結構,建於傣歷565年(1204)。塔基為八角形須彌座,座上最外圈為8個佛龕,龕內供佛像,中圈為8座小塔,分列8角,環擁主塔。主塔居中,通高16.3米;小塔通高9.1米,均為實心。在正南向龕下的原生岩石上,有一人踝印跡,傳為釋迦牟尼的足跡,因而興建此塔。

地理位置與風景

曼飛龍塔

曼飛龍塔曼飛龍塔位於雲南省西雙版納景洪縣大勁籠的曼飛龍後山上,曼飛龍塔距景洪城約60公里,在景洪城的西南方向。

從曼飛龍寨邊跨過小河,便是200餘級石階,左邊是莽莽蒼蒼的原始森林,右邊是蔥蔥鬱郁的橡膠樹林,塔群建在山頂,共9座,塔基呈多瓣形的梅花狀,周長42.6米。其中主塔高16.29米,四周環抱著8個小塔,分布8角,每座小塔高9.1米,塔身為多層葫蘆形。一座母塔,8座子塔,乍看起來很像是一叢剛勁挺拔的大竹,又像是拔地而起的粗壯竹筍,雄偉壯觀。每座小塔塔座里都有一個佛龕,佛龕里有一尊佛雕和一個佛像,佛龕上還有泥塑的鳳凰,凌空飛翔,門口是兩條泥塑的大龍。8個金色小塔頂上,每座掛有一具銅佛標,母塔尖上還有銅質的“天笛”,山風吹來發現叮叮噹噹的響聲。塔上各種各樣的彩繪、雕塑、秀麗優美。

建築結構

曼飛龍塔

曼飛龍塔曼飛龍塔由九座白塔組成, 坐落在景洪瀾滄江對岸的曼閣佛寺,是一座建築風格特殊,造型輪廓風姿迷人的佛寺。該塔建於傣歷565年(1203年),傣語“塔糯莊龍”,意為大頭筍塔。直徑8.6米。主塔高16.29米,周圍由8個邊塔環繞聯成母子塔群。外觀如雨後春筍破土而出,參差有致,塔群造型優美,風格別致。 塔為磚石結構,建於傣歷565年(1204)。塔基為八角形須彌座,座上最外圈為8個佛龕,龕內供佛像,中圈為8座小塔,分列8角,環擁主塔。主塔居中,通高16.3米;小塔通高9.1米,均為實心。 在正南向龕下的原生岩石上,有一人踝印跡,傳為釋迦牟尼的足跡,因而興建此塔。

歷史與傳說

曼飛龍塔

曼飛龍塔該塔建於傣歷565年(1203年),傣語“塔糯莊龍”,意為大頭筍塔。這組群塔是由3個印度籍佛教徒設計、大勐龍頭人古巴南批等人主持建造的,近代曾兩次進行修復,現在已列入全國重點文物保護單位。佛塔正南向龕下的原生岩石上,有一人裸足印,被傳為釋迦牟尼腳跡。當地佛教傳說釋迦牟尼來到大勐龍那一年,孔雀飛滿了壩子,當時正在籌建這組群塔,但卻不知建在哪裡好,釋迦牟尼知道後,就用他的左腳在大青石上一踩,那裡就留下了一個深深的腳印,人們就在他的腳印邊建了這群塔。在腳印前還有眼泉井,傳說釋迦牟尼講經時,天氣很熱,講得口乾舌燥,打發7個小伙子下山到寨子裡挑水,一下把33口井都挑幹了,釋迦牟尼就大顯佛法,用他的禪仗在地上戳了一個3尺深的洞,這個洞就成了井泉,徐徐淌出水來,至今那裡還有一眼泉水井。因此,過去東南亞一帶佛教信徒們,來到曼飛龍群塔,總要向著那個填不滿的腳印里丟上幾個銀幣,每人還要帶一葫蘆泉水回去呢。

歷史地位

曼飛龍塔

曼飛龍塔這座獨具一格的古塔,表現了傣族人民在建築技術上的成就,同時,由於飛龍白塔具有緬甸佛塔的風格,所以還體現了中外建築技術和文化的交流。