信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古遺址

山西省

曲回寺石像冢V-12

簡介

曲回寺石佛冢位於山西省大同市靈丘縣城南75公里三樓鄉曲回寺村,建於唐代開元二十一年(公元733年),是大禪師慧感奉詔創造。 是一處珍貴的唐代石雕組群遺址。曲回寺屬五台山的下院,是一座曾擁有百餘名眾僧的佛教寺院,宋、遼、元、明、清各代均有修葺。1937年被日軍燒毀,現僅存殿基、月台、道、柱礎等遺蹟。石像冢始建於唐天寶十年, .

.曲回寺石佛冢

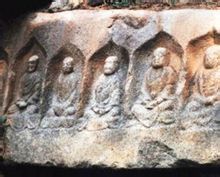

曲回寺附近,山崗、山腳、台地溝岔等地方,散布有墓丘狀的石像冢。石像冢的形制均為石塊砌壘,上以長條石封頂,再以沙石土掩埋。每冢增留一小門,從外部能看見內部的石像。冢體大小不等,一般的高三四米,圍二三十米,從外觀看與墳墓無異。每座冢中都安置著十尊左右的佛、菩薩、金剛、供養人等雕像。發掘出的石像最大的高1.2米,面目已經模糊,但衣帶清晰可辨。石像冢充分反映出中晚唐時期佛像雕刻藝術的純熟。

曲回寺石像冢的佛像藝術對研究中國的佛教史、美學史、雕塑史具有重要意義。

歷史

據元代至元二十二年(1285年)蓬庵所作的《曲回寺碑記》記載:“肇自大唐開元二十一年(733年),有大禪師慧感,俗姓王氏,北京人也,初住此山,奉詔創此寺,持旨賜曲回山寺。”寺中原有明代正德年間鑄造的一口大鐘,鐘上也有文字記載,曲回寺屬五台山下院,始建於唐代開元年間。“開元”是唐玄宗的年號,時值盛唐時期,也是延續兩千多年的中國封建社會的鼎盛時期。而曲回寺又是奉玄宗聖旨修建的,寺成之後,玄宗又親賜寺名,可見曲回寺當時的規模和在全國佛教寺院中的地位了。 .

.曲回寺自唐代初創,歷經遼、宋、元、明、清五朝,雖歷朝都有重修,但基本保持了唐代原貌,直到抗日戰爭時期的1939年,被日本侵略軍付之一炬,使千年古剎毀於一旦。我們從劫後殘存的寺廟遺址看,昔日曲回寺有兩進院落,主體建築有山門、鐘鼓樓、中殿、大殿、配殿和跨院僧房,整體寺院呈坐北朝南的長方形布局。而最引人注目的是,在曲回寺周圍,散布著眾多墳丘狀的大土堆,村民稱“塔兒”、“石佛冢”,攔河壩上的石佛像正是從這裡挖出的。當然,這該是20世紀70年代初全國轟轟烈烈的農業學大寨運動中,曲回寺村民攔河造地、大搞農田水利基本建設的“傑作”了。

《靈丘縣誌》(2000年版)引用元代蓬庵《曲回寺碑記》稱,寺院創建於唐開元二十一年(733年),由大禪師慧感奉詔創建,"持旨賜曲回寺"。寺院為兩進院落,建有函山門、鐘鼓樓、中殿、大殿、配殿並有跨院,南北100米,東西50米。1939年殿宇毀於兵火,現存殿基、踏道、柱礎。"綿綿懷古意,不聞鐘磬聲",可惜千年古剎被毀,如今只留下了國內外罕見的石佛冢群。

《曲回寺碑記》稱,"天寶十年奉詔因建石塔三百六座"。石塔即為石像冢,其分布範圍"東至萬先公之所居,南接北嶽,西連五台,北至唐流,充為官寺。後因唐遼之間,再定四至:東至石門子,南至龍津會大□,西至大王分水嶺,北至□□榆分水嶺"。以後又定四至範圍約20余平方公里,涉及靈丘南山地區西南大部。現已確認的43座石佛冢分布情況為:北自曲回寺村後九龍崗、旗葉山,南至距村東南3公里的馬王溝、圍地溝,西自距村2.5公里的河浙村安台,東至距村1.5公里的梨園台、古道門,以曲回寺院周圍居多,達27座。