概述

曝光效應

曝光效應曝光效應,又謂多看效應、暴露效應、接觸效應等,它是一種心理現象,指的是我們會偏好自己熟悉的事物,某樣事物出現的次數越多,人對其產生的好感度也越高(當然前提是這件事物首次出現沒有給人帶來極大的厭惡感)。社會心理學又把這種效應叫做熟悉定律,對人際交往吸引力的研究發現,我們見到某個人的次數越多,就越覺得此人招人喜愛、令人愉快,我們把這種只要經常出現就能增加喜歡程度的現象叫做曝光效應。

研究歷史

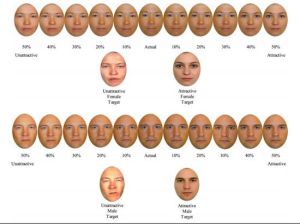

研究者把參與者的面部融合到具有理想魅力的面孔和毫無魅力的面孔之中,變化的間隔為10%。

研究者把參與者的面部融合到具有理想魅力的面孔和毫無魅力的面孔之中,變化的間隔為10%。1968年,一位名為羅伯特·扎伊翁茨(RobertZajonc)的心理學家對這種現象進行了總結描述,即人們會單純因為自己熟悉某個事物而產生好感。扎伊翁茨測試了許多東西,包括形狀、面部表情,甚至是無意義的辭彙,都證明了這一效應。我們每天都會在鏡子裡看到自己的形象,因此也更加喜歡這一形象。根據單純曝光效應,照片上的你與鏡子中的你由於左右調換,面部對稱性會出現輕微的變化,從而讓你感覺到不是那么滿意。因此,是鏡子撒了謊,而你有可能比你想像的更漂亮。

2008年的一項研究顯示,人們趨向於認為自己比現實中更有魅力。在這個實驗中,研究者把參與者的圖片與有魅力——或沒有魅力——的同性人像融合在一起,使他們看起來更有魅力或更缺乏魅力,圖片之間的差異間隔為10%。接著,研究者將每個參與者的一組圖片與陌生人的圖片混在一起,讓他們找出自己的照片。結果顯示,人們總是更快地把較有魅力的照片找出來,認為自己就是那個模樣,換句話說,就是認為自己的形象比現實中的更有魅力(還有研究顯示,人們傾向於對自己的身體產生負面的印象,與這一研究的結果相去甚遠)。因此,除了單純曝光效應之外,我們對圖片中自己形象的討厭,也有可能是因為這些形象還沒有達到我們心目中的期望。

在另一項改進的研究中,通過速示器以非常短暫的時間間隔給被試呈現圖片,由於時間太短被試根本無法有意識地知覺到圖片的具體內容。這種閾限下的曝光同樣會出現此一效應,值得我們注意的是在真實的情境下,沒有了嚴格控制的實驗室環境,這種閾限下的曝光效應通常很微弱,不太可能發生。

感官刺激

如果刺激頻頻呈現並因此越發受人喜愛,被人接受,曝光效應就產生了。例如,歌曲或廣告詞越是重複,越有可能招人喜歡,為人接受,這是廣播和電視網經常利用的一種現象。曝光效應只用於人們認為中性或積極的刺激。如果頻頻曝光於令人不快的刺激,那就可能加深而不是消除負面看法。音樂、繪畫、製圖、圖像、民眾和廣告均受曝光效應的影響。

最強的曝光效應見於照片、意味深長的詞語、名稱以及簡單的圖形;最小的曝光效應見於人像、民眾以及聽覺刺激。隨著呈現次數增多,曝光效應逐漸減弱——也許是因為厭煩的緣故吧。

複雜有趣的刺激趨於增強效應,但簡單乏味的刺激趨於削弱。有趣的是刺激曝光時間越長,曝光效應越弱。如果曝光短暫並且巧妙,讓人難以察覺(不是有意識地處理),或者數次曝光之間被停頓分開,那就能夠獲得最強的效應。

外在因素

效果限制

曝光效應

曝光效應必須提及單純曝光效果的限制。它其實沒有那么“單純”,一開始就讓人感到厭惡的事物,無法產生曝光作用。如果兩個人彼此之間已經有一些衝突,或是性格上本來就不合,愈常見面反而愈擴大彼此的衝突。過多的曝光會引起厭煩。

首因效應

曝光效應發揮作用的前提是首因效應要好,你給人的第一印象還不差,否則見面越多就越討人厭,反而起了副作用。想想看,你周圍有沒有常在你面前“露臉”的人。如果想給別人留下不錯的印象,常出現在他面前就是一個簡單有效的好方法。

接近性因素

我們對自己距離近的人更容易產生好感。這就是“接近性因素”。在單位或教室里,我們更容易去親近那些座位離自己近的人。同時如果對方離自己越近,見面的幾率就會越大。因此曝光效應和接近性因素之間也是存在一定的關係的。

實驗證明,即使不是特殊的刺激,只是重複某種刺激,也會因此產生親切感,抱有好感,並且曝光效應與接近性因素有很大的關係,接近性因素即由於物理的近距離刺激而產生好感。總之如果經常見到,並且與這個人或事物距離近的話,就容易產生好感。

體現

1、我們遇到面熟的人就會有親切感,與外表、人品無關,人們容易對經常見到的人或離自己近的人抱有好感。我們上學、上班的時間基本上是固定的。如果經常在同一時刻,在同一地點的話,總會有幾個面熟的人。對這些面熟的人,即使沒有說過話,也會有一種親切感,就像對朋友夥伴的感情一樣。看到他們的身影,我們會緩解慌亂的情緒。

2、我們對人產生好感甚至喜歡上別人,其實上下學、上下班時,從不相識到面熟的這一過程,都會成為喜歡別人的契機,當我們被問到為什麼會喜歡這個人,是什麼魅力吸引了你時,一般我們都會例舉這個人的相貌、人品為理由。但是當我們不太了解一個人時,也可能會對他抱有好感。我們一般不會注意上下學、上下班時那些面熟的人的相貌和衣著,也看不出他們的行動中有什麼醒目的特徵,只是看著他們沉默站立的身影。但隨著每天的重複,看到對方的次數的增多,我們對對方的好感也會增強。這就是“曝光效應”。即僅僅因為與對象人或對象物接觸的次數增多,對這個人或者事物的好感也會增強的效應。

套用範圍

改善人際關係

曝光效應

曝光效應適當的運用曝光效應,可以改善人際關係,增加你的人際吸引力,讓大家更喜歡你。甚至可以使你愛的人也愛上你。社會心理學又把曝光效應叫做熟悉定律(familiarityprinciple)。對人際交往吸引力的研究發現,我們見到某個人的次數越多,就越覺得此人招人喜愛、令人愉快。

心理學家扎榮茨(Zajonc)也曾做過這樣一個實驗。他讓一群人觀看某校的畢業紀念冊,並且確定被試不認識畢業紀念冊里出現的任何一個人;看完畢業紀念冊之後再請他們看一些人的相片,有些照片出現了二十幾次,有的出現十幾次,而有的則只出現了一兩次。然後,再請看照片的人評價他們對照片的喜愛程度。結果發現,在畢業紀念冊里出現次數愈高的人,被喜歡的程度也就愈高;他們更喜歡那些看過二十幾次的熟悉照片,而不是只看過幾次的新鮮照片。這個實驗充分驗證了,只要一個人不斷在自己的眼前出現,自己就愈有機會喜歡上這個人(Zajonc,R.B,1968,多看效應對態度的影響)。

增加自信

曝光效應就是這么神奇。Mita,Dermer,&Knight研究發現,被試具有喜歡鏡像超過正常照片的顯著傾向。他們的意思是說,一般人相比於看自己的正常照片而言,會更喜歡鏡子裡面的自己。其實這裡還是曝光效應,一般人都是見鏡子裡的自己次數多,因為每天的洗漱,出門前的整理,女生還經常補補妝等等。所以想更愛自己,就多讓自己跟自己相見吧。愛自己,自信魅力每一天。

廣告宣傳

曝光效應的運用還表現在廣告宣傳上。研究表明,當公司或產品還較新穎,消費者不熟悉時曝光才最可能有促進作用。而廣告中還有其他因素影響人們對廣告物的態度。雖然曝光效應在廣告宣傳方面好像天然就有其作用,但曝光對提高消費者對特定公司和產品的態度體驗究竟有多大效果,研究結果並不一致。有研究發現,即使曝光大部分是正面的,媒體上的高曝光率卻和公司更低的名氣有關聯。隨後對該研究的重複檢驗得出結論,曝光會產生矛盾的情感,因為曝光會帶來許多聯想,既有有利的也有不利的方面。當公司或產品還較新穎,消費者不熟悉時曝光才最可能有促進作用。

使用條件

當你在運用曝光效應的時候,必須滿足以下幾個條件:

1、如果使用對象(包括人、事、物)在最初的態度是中性或者積極的才可以使用曝光效應(Brickman,1972,對音樂喜愛的實驗)。

例如:如果你追一個女孩,她從一開始就表現了對你的強烈厭惡。那么,少年請你放棄,因為這如果你繼續的話,她只會越來越討厭你;相反的,如果她沒有討厭你,甚至對你表示了好感,只能說,少年多晃悠一下吧,你有機會了。

2、過多的曝光會引起厭煩。

那么把握曝光的度,就很重要了。有研究表明,曝光效應是顯著、可靠的,其效應量r=.26,此項分析還發現當不熟悉的刺激短暫呈現時,曝光效應最強。曝光的次數在10~20次之間一般能達到最大的喜歡程度,有些研究甚至發現在曝光次數過多時,喜歡程度會下降。人們在數次聽到一首歌后,一般會喜歡這首歌,但許多次重複聽之後喜歡程度會減少。延長曝光和測量喜歡程度的間隔一般能增加曝光效應的強度。

此外,在已有的研究中還有一個“曝光例外”,曝光效應在兒童身上表現的很弱,圖片和繪畫的曝光效應也要弱於其他類型的刺激。所以請想在孩子身上運用曝光效應的爸媽注意。

曝光效應的運用很廣,也能給人們的生活帶來很大幫助,但是要在一定的前提條件下才能起作用。所以運用需謹慎,適得其反就不好了。