簡介

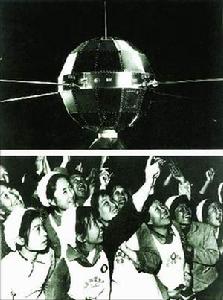

東方紅一號成功發射

東方紅一號成功發射20世紀70年代末,中國就曾制定過載人航天的“曙光”計畫,當時主要進行載人航天飛船模型研究,並進行過概念性研究和前期方案論證,但因經濟技術條件尚不具備,未能實現。

錢學森早在20世紀20年代初,主持中國航天事業技術工作時,就制定過載人航天的“曙光”計畫,並進行概念性研究和前期方案論證等工作。由於當時經濟技術條件尚不具備,這一計畫未能實現,當時周總理說,“我們先把地上的事情搞好”,這件事就暫時停了下來。到了20世紀80年代中期,載人航天列到了“863計畫”當中。

1970年中國曙光計畫選拔和訓練的航天員名單(音譯):董小海、方國俊、魯祥孝、王志躍、余桂林。

歷史背景

中國載人飛船計畫

中國載人飛船計畫1970年7月14日,“東方紅一號”衛星發射後不久,毛澤東圈閱了中國發展載人航天的報告。翌年4月,代號為“714工程”的中國載人航天工程啟動。

中國的宇宙飛船命名為“曙光一號”。根據方案,以返回式衛星為基礎設計而成的“曙光一號”為兩艙結構,計畫於1973年底發射。

雖然“曙光”點燃了人們繼“兩彈一星”後趁熱打鐵的激情,然而,無論是經濟基礎,還是工業設計、製造水平,處在動盪時期的中國還遠不具備開展載人航天的條件。

1972年,在一片爭議聲中,決策者作出決定,載人航天的事暫停一下,先處理地球上的事,地球外的事往後放放。

“那個時候如果硬上馬,可能花多少錢也搞不成,何況我們沒錢可花。”參加過“東方紅一號”衛星研製,後來成為神舟飛船系統總設計師的戚發軔說,“我們必須耐心等待機會。一旦條件具備,便不能再錯過。”

1978年,十一屆三中全會奏響了改革開放的號角,也奏響了中國科技追趕世界的號角。

中國“曙光一號”工程下馬那些年,世界正進入一個科技加速發展的時期。睜開眼睛看世界——科學家們發現,中國已經被世界遠遠地拋在了後面。

1983年3月3日,著名科學家王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允向黨中央聯合提出了《關於跟蹤世界戰略性高技術發展》的建議。這就是著名的863計畫。僅僅2天之後,3月5日,鄧小平作出重要批示:“此事宜速決斷,不可拖延。”

“863計畫的出台,對我國開始載人航天探索起到了催化劑作用。”中國載人航天工程首任總設計師王永志回憶說,從這一年開始,科學家們經過多次討論,反覆論證,中國載人航天發展的路徑逐漸清晰:從載人飛船起步。

首批航天員要歷經12關

中國太空人

中國太空人中國曾經在20世紀50、60年代,對首批航天員選拔要經過12項專門訓練,最後在1971年4月,篩選出兩名中國首批真正的航天員。

中國首次訓練和選拔航天員是在非常艱苦的條件下進行的,航天員的選拔不僅要考慮一些如性別、年齡、文化程度、飛行技術等基本條件,更主要的是通過臨床醫學、生理技能和心理功能的檢測,判斷候選人對特殊環境的適應能力。

中國首次訓練航天員的12項實驗,低壓密封倉訓練,當航天員穿上特製的航天服走進低壓密封艙之後,艙內的空氣就被抽掉,航天員就此進入“太空”,在2個月的試驗中,航天員要忍受孤寂的煎熬,就連一些搖擺幅度較大的運動也不可能,這項訓練重要是模擬在低壓密封的太空倉中,訓練航天員的生存能力;

低壓並溫倉訓練,鍛鍊在真空和高溫的條件下,航天員在身穿太空衣時的生存系統;

航天服加壓安全訓練,在航天員穿著太空衣進入低壓訓練倉時,太空衣由於壓力的原因就會膨脹成為一個球,這項訓練主要是考察航天員在穿著太空衣時,身體關節是否活動順暢;

低壓爆炸解壓倉訓練,這項訓練主要是模擬在太空中,如果太空倉失去密閉性,航天員的生存保障系統能否確保航天員的人身安全;

離心機訓練,20世紀50年代,中國擁有亞洲最大的離心機,主要用於訓練航天員對超重的耐力和在超重條件下操縱飛船和通信的能力。訓練時,航天員坐在固定的座椅上,任由離心機不停地自轉和公轉;

震動台訓練,考察在火箭發射產生震動時,航天員身體各個器官的承受力;

失重訓練,是在改裝的殲教5飛機上訓練的,訓練航天員在失重的條件下的生存狀況;

中國太空人日常訓練

中國太空人日常訓練電動鞦韆訓練,電動鞦韆室主要用於適應空間運動和開展對空間運動病的研究。在高達數10米鋼架的護衛下,一台貌似汽車的廂式鞦韆被四條鋼臂凌空提起。電動鞦韆盪起時,前後能甩出15米。空間運動病和暈車、暈船症狀非常相似,飛船一進入軌道後就會發生,持續2天至4天后症狀自動消失。此病是載人航天事業的一大難題;

衝擊塔訓練,訓練航天員幾秒鐘從4層樓高的衝擊塔頂直落而下,模擬飛船返回地球時衝擊環境的衝擊塔室,有一座約4層樓高的綠色鐵塔,目的是加強航天員的抗衝擊耐力及研究多方式的防護措施;

電動轉椅訓練,電動轉椅是圍繞一個有主動軸旋轉,一張類似牙科治療椅的轉椅不但可以做180度順時針和逆時針的快速運轉,而且可以同時上下前後擺動。轉椅主要用於檢查宇航候選者的前庭神經功能,以了解其對震動及眩暈的耐受能力;

飛行模擬器,模擬在太空環境下,訓練航天員駕駛飛船的能力;

天象儀訓練,天象儀室是訓練中的最後一個關卡,當燈光熄滅後,一個極為絢麗的太空世界——太陽系的璀璨、銀河系的廣袤無不清晰地展現在眼前。恍惚中,“飛船”開始繞地球飛行,航天員要在這識別他未來行走所要經過的路線,記清引導飛船入軌的一個個路標——那一顆顆看似相同但卻有著千差萬別的小星星。認路是為了防止飛船在航行過程中自動系統發生故障,如果出現故障,航天員不得不用手動裝置,那時就只能依靠自己重新回到地球上來了。

經過12項專門訓練,中國在1971年4月,最後,選定2名航天員,可是國家考慮耗資巨大,最後決定“不搞空間競賽”,從此,中國的航天事業轉向資源、氣象、通信及返回式衛星的研製。載人飛船的工作暫時中止了,航天員的選拔和訓練也中止了。否則,中國的航天夢想可能提早30年實現。