村落分布特點

潮汕地區向來注重宗族關係,因而在全國戶籍人口最稠密的潮汕平原,以同姓氏族為單位形成的大村落集聚也就成了很普遍的現象,在潮汕大地,一萬人以上的氏族大村落猶若群星璀璨,在這當中也不乏兩萬甚至是三萬人以上的大聚落。而放眼潮汕平原這種現象最為普遍的也就當屬潮陽(曾經為中國人口第一縣市)、普寧(時下中國人口最多的縣市)、澄海(中國人口密度最大縣市)及一分為二的原揭陽縣(即榕城區與揭東縣)了。

在普寧,有

中國最大的陳姓同宗聚集地——橋柱系村落(前身為橋柱鄉)

中國最大的方姓同宗聚集地——洪陽鎮(東、南、西門及水龍寨四管區)

中國人口最多的村莊——大長隴

中國十個人口最多的村落之一—石橋頭

中國最大的莊姓村落——果隴村等等。

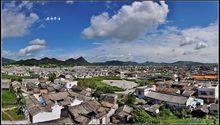

普寧鄉村

普寧鄉村姓氏大聚落往往會造成類似於潮汕地區常言的“陳林蔡,天下半”的現象,在普寧最有名的如“普寧陳半縣”、“普寧客家四族:鄭賴楊溫”、“洪陽方半鎮”等,其實在普寧姓氏也有按地域分布的明顯特點,比如陳姓在普寧沿廣汕公路的練江平原一帶大面積、高密度分布,而在東北部、西北部的榕江平原地區則分布較少,而在大西部的客家山區則是寥寥無幾、再如賴姓,看似集中分布於普寧西部山區,但在普寧東部小北山一帶也有出現大聚落的現象,再看鄭、林二姓,鄭姓似乎喜好集聚於普寧西部客家山區,林氏似乎喜好分布於普寧東部平原地區,兩者都較平均的分別散落在西、東部地區(其實鄭姓也不盡然喜好澤山而居,例如在平原廣布的原潮陽縣,鄭姓便是潮陽的第二大姓氏了;而林姓也不一定就只往平原擠,林姓在“山縣”——揭西可是占了一個稱號叫“林半縣”,而潮汕古話:“日出沙隴鄭,日落錢坑寨”則鮮明展現了林、鄭二姓的照應關係<沙隴屬原潮陽,錢坑屬揭西>),而如張、王、李、劉、楊、黃、吳、林這類國家級大姓則在全市較為散亂的分布著,在這其中人口分布較平均的當屬楊姓,其在平原山地都平開分布,這有點類似於其在全國的分部情況,另外,其在普寧東、西、北部均有一個萬人以上的大村落,分布如此嚴整有如軍隊把守要地,而李姓分布似乎有偏北傾向,且一般不分布則已,一聚便是萬人大村落,黃、張、王的情況也類似於此,最後再看一些地方大姓如:方、羅、許、江、馬、蘇、莊、周、謝、秦、韋、何、顏等則是在某一兩個大鎮集中抱成一團,然後在其它鄉鎮便難得一見了!這種以宗族為單位形成的聚落有一個特點:地方勢力往往壓在地方政府上頭,因而也常常造成兩個極端:一、在有德又能且有一定背景的村委的影響下往往是一派盛世和諧景象:新時代的中國小校舍、醫院門診、小公園廣場、養老院、緊跟時代的購物中心、集貿市場、圖書樓等一應俱全、家家戶戶安居樂業、商業繁榮、治安良好、空氣清新、街道寬敞乾淨、河流清澈可鑑等;反之則是一片混亂景象,在中國大村落的成功典範有如華西村、南嶺村、大寨村、南山村等,而在普寧市:橋柱、新壇、鳴崗、泥溝、寶鏡院、占陳等也是成功範例,當然,在潮汕地區也不乏村幹部、地方惡霸賣村、毀村等案例,這當中最為典型且集中的貴嶼鎮便已見諸國際報端,而在普寧,因各種原因瀕於這種危險處境的有如石橋頭、月嶼、赤水等。

普寧全部村名

| 流沙東街道(普寧中部)(15個): 北山村、鬥文村、秀隴村、新壇村、新安村、華溪村、湖東村、上塘村、溪尾村、溪心村、大華溪村、浮江寮村、大斗埔村、郭厝寮村、大林村 |

| 流沙北街道(普寧中部)(6個): 新寨村、南園村、西隴村、小揚美村、大揚美村、白沙隴村 |

| 流沙南街道(普寧中部)(12個): 東埔村、軍屯村、馬柵村、南山村、後壇村、里宅村、石泉美村、香員坑村、泗竹埔村、泗竹仔村、光草洋村、和美鄰村 |

| 流沙西街道 (普寧中部)(4個): 赤水村、平湖村、前蔡村、趙厝寮村 |

| 池尾街道 (普寧中部)(19個): 東山村、高埕村、高明村、合浦村、華市村、 山湖村、上寮村、上壇村、塔豐村、塘邊村、西清村、林青村、新豐村、新寮村、鍾潭村、長嶺口村、多年山村、貴政山村、松柏嶺村 |

| 燎原街道 (普寧中部)(10個): 果隴村、泥溝村、烏石村、光南村、夏地村、大員村、漁老村、漁新村、埔上寮村、四嶺頭村 |

| 大南山鎮 (普寧中南部)(18個): 白馬村、陂溝村、和美村、華嶺村、灰寨村、茅坪村、田坪村、錫坑村、新六村、新寧村、新村、下南村、益嶺村、圓山村、梘頭寮村、山後池村、什石洋村、樟樹坪村 |

| 梅塘鎮 (普寧中西部)(23個): 安仁村、長美村、大宅村、田豐村、內豐村、內聯村、內光村、橋光村、遠光村、新光村、新民村、社山村、西山村、石鳥村、雙湖村、泗坑村、景光村、塗洋村、瓜園村、溪南村、溪橋村、高埔村、大東山村 |

| 里湖鎮 (普寧西部)(23個): 庵埔村、池美村、富美村、冷美村、和平村、河頭村、蓬和村、七賢村、松溪村、田中村、新松村、竹林村、竹頭村、寨洋村、湯頭村、古嶺村、宅營村、龍興村、圓潭村、麻園村、白水磜村、田厝寨村 新池內村 |

| 占隴鎮 (普寧中東部)(37個): 陂頭村、北門村、浮嶼村、華林村、舊地村、練江村、六營村、龍秋村、朴兜村、埔柵村、玉溪村、杉鋪村、石港村、四德村、占陳村、占梨村、占蘇村、占楊村、西樓村、下隴村、下寨村、下村、東西南村、交丙壇村、延長埔村、定厝寮村、洪厝寨村、林厝寮村、志古寮村、新寮村、新鄉村、新考村、新北村、西湖村、西南村、溪東村、雙溪村 |

| 軍埠鎮 (普寧東部)(15個): 東桂村、浮洋村、後樓村、軍老村、軍新村、蓮壇村、三壇村、山家村、樹腳村、新厝村、新南村、筆架山村、大長隴村、何厝圍村、石橋頭村 |

| 下架山鎮 (普寧東南部)(32個): 安溪村、陂老村、陂新村、長壇村、多年村、高明村、古山村、和寮村、橫溪村、蛟池村、葵嶺村、南城村、新光村、石盤村、雙豐村、湯坑村、塗坑村、碗仔村、西山村、鹹寮村、白沙溪村、中央埔村、下西埔村、上西埔村、百結嶺村、長溝圍村、虎崗山村、老堆柄村、老南湖村、倪厝鄉村、水供塘村、新南湖村 |

| 南徑鎮 (普寧東部)(20個): 白石村、碧嶼村、大隴村、林內村、龍門村、隴華村、磨坑村、南徑村、青洋村、神山村、四睦村、田南村、圩腳村、車厝圍村、大埔寮村、東崗寮村、橫山頭村、橫山尾村、平洋山村、青洋山村 |

| 麒麟鎮 (普寧東北部)(19個): 蔡口村、蒼豪村、潮圍村、陳洞村、大寮村、堆下村、發坑村、高明村、後山村、江頭村、徑水村、南陂村、南隴村、奇美村、水寨村、新溪村、月嶼村、樟崗村、姚厝圍村 |

| 南溪鎮 (普寧北部)(40個): 寶鴨村、北溪村、南溪村、新溪村、郭畔村、陳畔村、典郭村、典詹村、東一村、東二村、東洋村、潮尾村、前寨村、後寨村、加興村、金窖村、籃兜村、老斗村、老方村、平蘇村、平薛村、揚美村、玉山村、玉窖村、三福村、仕林村、市上村、大隴村、登峰村、新斗村、新方村、新橋村、新興村、沂湖村、鍾堂村、尚書村、平定林村、下尾王村、下尾張村、玉竹港村 |

| 廣太鎮 (普寧北部)(21個): 大寮村、馮厝村、富兒村、古嶺村、廣新村、河田村、湖內村、黃葉村、膠北村、膠南村、綿遠村、仁美村、山後村、山前村、石潭村、潮來港村、多年埔村、黃芽山村、平寶山村、金獅池村、寨山頭村 |

| 洪陽鎮 (普寧北部)(32個): 北村、東村、南村、西村、楓安村、溝邊村、古份村、昆安村、和安村、新安村、水龍村、水吼村、龜背村、馬湖村、錢湖村、鳴崗村、岐崗村、洪山村、前山村、後山村、後坑村、丘塘村、上寨村、烏犁村、厚田村、仙步村、雨堂村、金豐村、富袋村、寶鏡院村、林惠山村、馬南山村 |

| 赤崗鎮 (普寧北部)(15個): 後湖村、埔下村、青嶼村、上洞村、仙洞村、西林村、彰寧村、赤崗山村、赤過鳥村、東華嶼村、雙枝山村、五福嶼村、杏芝圍村、陳厝寨村、張厝寨村 |

| 大壩鎮 (普寧中北部)(26個): 白坑村、半徑村、陂烏村、大壩村、太興村、橫山村、湖美村、華東村、九江村、糧田村、平林村、山頂村、社前村、仙耘村、新錫村、月窟村、寨河村、頂深水村、杜香寮村、上村、富美嶺村、葫蘆地村、老東坑村、馬厝宅村、鐵山洋村、新東坑村 |

| 梅林鎮 (普寧南陽山區)(36個): 西門村、東門村、邊潭村、邊角村、邊埔村、邊上村、邊圍村、尖石村、青潭村、毛嶺村、梅光村、軍田村、高田村、豐田村、新梅村、新樓村、上樓村、松樓村、松陽村、澗頭村、溪頭村、華寮村、磜頭村、埔尾村、南陽村、風池村、永蘭村、中段村、隆營村、大廖村、桂樟村、犁頭凸村、大嶺下村、黃割田村、大高田村、歲余坑村 |

| 船埔鎮(普寧南陽山區)(27個): 青潭村、天青村、西溪村、梅田村、埔仔村、船埔村、深水村、大洋村、大福村、半溪村、新聯村、告陂村、吉告村、坑尾村、坑圓村、兩坑村、古坑村、利坑村、河坑村、寶樟村、畢石村、紅足村、樟樹村、黃沙村、庵內村、席草湖村、鴨母寮村 |

| 高埔鎮 (普寧南陽山區)(16個): 福田村、葵坑村、高埔村、新圩村、梅星村、龍窟村、坪上村、社徑村、山下村、下營村、頭寮村、南營村、大星村、月塘村、高車村、羅心田村 |

| 雲落鎮(普寧南陽山區)(18個): 五斗村、湖寨村、九嶺村、雲落村、雲樓村、磜坑村、大池村、田心村、新星村、洋角村、後陂村、古安村、崩坎村、紅饒村、榕樹埔村、下埔寮村、中央寨村、紅光村 |

| 大坪鎮 (普寧南陽山區)(11個): 善德村、粘田村、埔心村、新竹村、稔尾村、大坪村、埔嶺村、新福村、塘唇村、龍坑村、三溪壩村 |

| 後溪鄉 (普寧南陽山區)(6個): 礦坑村、平洋村、埔樓村、坑樓村、半徑村、圓明村 |

| 大坪農場 (普寧南陽山區)(4個): 涼亭村、石鏡美村、桐樹下村、大坪尾村 |

| 馬鞍山農場 (普寧南陽山區)(7個): 新圩村、漢塘村、泰盤村、馬鞍山村、里仁潭村、謝家洋村、落湖壩村 |

| 大池農場(普寧西部)(8個): 軍坡村、福新村、埔光村、老豐村、新星村、柑園村、金鐘村、大池村 |

萬人以上村落

以下是全市55個萬人以上村級大聚落人口分布表(洪陽中心(老縣城)四大方姓管區不列入統計表中則為54個,另赤崗山、占楊等九個村落人口為一萬左右,具體數字不詳,但應屬萬人聚落。

| 村級聚落名稱 | 人口(單位:人) | 姓氏 | 鎮街道辦 |

| 橋柱* | 52143 | 陳 | 占隴 |

| 大長隴 | 43100 | 陳 | 軍埠 |

| 石橋頭 | 37953 | 楊 | 軍埠 |

| 月嶼 | 25382 | 莊 吳 曾 李 林 陳 謝 黃 王 洪 歐 葉 杜 劉 蔡 | 麒麟 |

| 赤水 | 24532 | 陳 黃 朱 藍 鄒 沈 曾 | 流沙西 |

| 溪南 | 21008 | 周 | 梅塘 |

| 果隴 | 20620 | 莊 | 燎原 |

| 泥溝 | 20011 | 張 許 陳 鄭 周 孫 李 | 燎原 |

| 垾塘* | 19618 | 陳 吳 李 | 占隴 |

| 蓮壇 | 19269 | 陳 方 莊 林 葉 倪 張 | 軍埠 |

| 南園 | 18343 | 許 陳 何 余 | 流沙北 |

| 安仁 | 16530 | 陳 | 梅塘 |

| 隴頭* | 16339 | 王 | 軍埠 |

| 西社* | 15957 | 黃 蔡 戴 潘 尤 李 林 鄭 葉 | 占隴 |

| 鍾堂 | 15247 | 楊 | 南溪 |

| 林惠山 | 15124 | 林 高 余 文 王 黃 顏 郭 陳 洪 柯 楊 鄭 李 | 洪陽 |

| 新壇 | 14848 | 陳 | 流沙東 |

| 湯坑 | 14775 | 馬 黃 何 | 下架山 |

| 龍門 | 14101 | 李 | 南徑 |

| 青洋山 | 13592 | 蘇 | 南徑 |

| 葵坑 | 13312 | 鄭 | 高埔 |

| 馬柵 | 13045 | 黃 羅 馮 戴 郭 張 | 流沙南 |

| 大隴 | 13008 | 江 黃 陳 葉 | 南徑 |

| 洪山 | 12861 | 陳 | 洪陽 |

| 上寮 | 12825 | 李 林 陳 張 蔡 劉 王 | 池尾 |

| 北山 | 12399 | 許 | 流沙東 |

| 寶鏡院 | 12002 | 張 陳 鄭 林 蔣 阮 宋 洪 卓 蘇 周 | 洪陽 |

| 趙厝寮 | 11803 | 李 | 流沙西 |

| 田南 | 11552 | 羅 | 南徑 |

| 南隴 | 11459 | 蔡 王 黃 邱 | 麒麟 |

| 鳴崗 | 11382 | 方 | 洪陽 |

| 南山 | 11135 | 陳 江 羅 | 流沙南 |

| 涇水 | 11075 | 賴 詹 黃 | 麒麟 |

| 上塘 | 11036 | 江 陳 鍾 黃 林 羅 張 謝 李 柯 | 流沙東 |

| 西林 | 10988 | 許 章 李 鄭 | 赤崗 |

| 塗洋 | 10727 | 方 王 吳 曾 李 林 張 官 洪 郭 邱 | 梅塘 |

| 鬥文 | 10662 | 陳 盧 李 顧 施 | 流沙東 |

| 水吼 | 10395 | 林 賴 黃 | 洪陽 |

| 烏石 | 10385 | 張 莊 王 陳 賴 洪 楊 佃 | 燎原 |

| 揚美劉 | 10329 | 劉 | 南溪 |

| 揚美 | 10298 | 張 陳 | 流沙北 |

| 新寮 | 10203 | 劉 陳 邱 王 張 蔡 沈 童 許 簡 洪 | 池尾 |

| 後山 | 10113 | 邱 楊 黃 陳 | 麒麟 |

| 光南 | 10103 | 陳 王 | 燎原 |

| 長美 | 10092 | 賴 | 梅塘 |

| 赤崗山 | 10000 | 李 沈 | 赤崗 |

| 橫山 | 10000 | 陳 | 大壩 |

| 華東 | 10000 | 韋 陳 | 大壩 |

| 橫溪 | 10000 | 陳 鄭 蘇 宋 王 | 下架山 |

| 東埔 | 10000 | 黃 | 流沙南 |

| 西隴 | 10000 | 杜 | 流沙北 |

| 華溪 | 10000 | 陳、李、林 | 流沙東 |

| 碧嶼 | 10000 | 蘇 | 南徑 |

| 泗坑 | 10000 | 黃 游 楊 | 梅塘 |

| 合計 | 811681 | 占全市237萬人口近34.4% | |

| 另有:洪陽東、西、南門及水龍寨構成的方氏大聚落,人口約35,000人,是為全國最大方氏聚落,在此另計! | |||

橋柱、垾塘、隴頭、西社等四地舊時與其它聚落一樣屬行政鄉級,但在後來逐漸取消行政鄉級並以管區一詞取代的改革中,以上四鄉由於各種原因被分割成若干個管區,但在時至今日,老百姓還是習慣於用鄉這一稱謂稱呼這些大村莊且顯然原行政鄉級的分發更符合聚落分布及發展原則,因而在此並保留了橋柱、隴頭、西社、垾塘四村的鄉一級稱謂)

| 橋柱下轄管區名稱 | 人口(單位:人) | 管區姓氏分布 |

| 四德 | 7856 | 陳 |

| 杉鋪 | 7921 | 陳 |

| 舊地 | 6150 | 陳 |

| 洪厝寨 | 3879 | 陳 |

| 埔柵 | 3493 | 陳 |

| 西樓 | 11661 | 陳 |

| 新寮 | 11183 | 陳 |

| 七管區總計 | 52143 |

| 隴頭下轄管區名稱 | 人口(單位:人) | 管區姓氏分布 |

| 浮洋 | 2588 | 王 |

| 後樓 | 5372 | 王 |

| 新南 | 2829 | 王 |

| 山家 | 2439 | 王 |

| 東桂 | 3111 | 王 |

| 五管區總計 | 16339 |

| 西社下轄管區名稱 | 人口(單位:人) | 管區姓氏分布 |

| 西南 | 4767 | 黃 |

| 新北 | 2673 | 黃 |

| 西湖 | 1961 | 黃 |

| 溪東 | 2058 | 蔡 戴 尤 李 林 |

| 新考 | 2011 | 黃 |

| 雙溪 | 1584 | 潘 葉 鄭 |

| 新鄉 | 921 | 黃 |

| 七管區總計 | 15975 |

| 垾塘下轄管區名稱 | 人口(單位:人) | 管區姓氏分布 |

| 下寨 | 10085 | 陳 |

| 東西南 | 6261 | 陳 李 |

| 北門 | 3272 | 吳 陳 |

| 三管區總計 | 19618 |

部分村名由來

橋柱

據《橋柱陳氏族譜》開篇介紹

我祖鐵峰府君因世變亂,自閩遊學義安,見三陽俱風城屬邑而潮陽山川備美,風俗淳厚,於是有意於潮為家,直詣棉邑,尤以城域乃集處,之所竟就裡都而遷擇焉。行至戍都之首與洋貴相盤衛,山川媲美,水陸通邑,潮汐時原野淳沃,東以貴山都、青洋山左關,以南洋烏都浮嶼山為右,顧兼以青洋板橋樞紐為水口,永作長江砥柱。卜宅此處因而居焉名其里曰:橋柱溯。

洪陽 四門:

東門在普寧市區流沙北偏東15.7公里處的洪陽鎮。南宋末年,方氏從福建莆田遷此,後建普邑城池,地處城池東門內外,稱東門,後改稱東村。聚落呈塊關分布,三合土平房結構,緊抱洪陽中山路。原普邑縣衙、城隍廟、文昌閣、安公祠、中山亭、中山橋、基督教堂等都在東村境內。

南門在普寧市區流沙北偏東15.5公里處的洪陽鎮,因村處舊縣城池南門,故稱南門村,解放後改稱南村。地處池(尾)揭(陽)公路,洪(陽)棉(湖)公路交叉點,交通極為方便,洪陽標誌“城徽”設立於此。清光緒年間,廣東水師提督方耀的官邸“德安里”也地屬南村。村建設有南門商場(南商場),擁有洪陽華僑賓館,華陽賓館。

西門地處城池西門,稱西門,後改稱西村。洪棉公路從村南穿過,普惠高速公路赤崗出入口在該村西端,村中有名勝古蹟孔廟(普寧學宮),列為市文物重點保護單位。村境內的學宮後山有惠風亭,1925年5月,國民革命軍第一次東征勝利後,共青團普寧縣第一個支部在此誕生,是曾任中共華南分局書記,中僑委副主任方方同志的故里。

北門宋末,李氏從福建遷此,地處洪陽北門,故稱北門李。1963年改為北村。傳說北門接龍橋,是接入洪陽城龍氣之處,古式古香的古老橋依舊,是很有特色的文物跡地。

和美村揭神路

和美村揭神路和美村 在普寧市區南3.4公里,屬大南山街道,皆為李姓,為福建上杭李火德公後裔,據歷史記載,明末李姓從梅州五華縣由田鄉萬華村遷徙到此。鄉村由於地形像“蛇形”, 故名稱“蛇尾”後雅稱“和美”。

石橋頭(Shíqiáotóu)在普寧市區東南12.2公里。東接汕頭市潮南區,潮汕地區五大村落之一,人口4萬,皆為楊姓,是全國最大的楊姓聚居地之一,相傳元末明初福建莆田人楊庸道攜妻、子遷此創村。在村東側架一木橋,名橋頭村。後重建石橋,改為今名 。

大長隴(Dàchánglǒng)在普寧市區東偏南12公里。屬軍埠鎮 。人口4萬多,基本上為陳姓,潮汕地區五大村落之一,曾被譽為全國人口第一村,含長盛、長泰、長樂3個自然村。元至正年間(1341—1370),福建莆田人遷此開墾大長隴山創村,故名。?

小揚美(Xiǎoyángměi)在普寧市區偏東4公里,北臨 練江。屬流沙鎮。明天啟年間(1621—1627)閩人遷此。因練江泛濫成災,一片汪洋,名洋尾 仔。民國11年(1922)雅稱為今名。?

馬柵(Mǎzhà)在普寧市區東南3.4公里。屬流沙鎮。明末清建,閩人遷此,立名牡田寮。時潮陽市馬姓租主抵村收租病故,葬於村北水閘下,遂改為馬公柵。19 50年簡稱為馬柵。?

北山(Béishān)在普寧市區東北5.1公里,南臨練江。屬流 沙鎮。明崇禎元年(1628)閩人遷此,因北倚鐵山,故名。?

華溪(Huáxī)別名下溪仔。在普寧市區東3.5公里。屬流沙鎮 。明正 德年間(1506—1521)閩人遷此。因村北地勢低洼,常有水患,稱下溪仔。1927年創華溪公學 ,遂改為今名。

赤水(Chìshuǐ)人口2萬餘,在普寧市區西2.4公里。屬流沙鎮。明嘉靖 年間(1522—1566)已有人定居。山洪暴發時水呈赤色,故名。

泗竹埔(Sìzhúpǔ)在普寧市區東南2.6公里。屬流沙鎮。明代建村 。因此地荊棘叢生,竹林成片,故名棘竹埔。清初,村民多姓江、羅,取“江”字水旁、“ 羅”字頭,合成“泗”字,改為今名。?

南園(Nányuán)在普寧市區西北郊1.1公里處。屬流沙鎮。元至正 三年(1343)建村。搭草寮在園地上而居,故名寮園。民國29年(1940)村辦南園公學,遂改為 今名。?

郭厝寮(Guōcuòliáo)在普寧市區東北4.5公里,鐵山南麓。屬 流沙鎮。明郭姓自閩遷此,故名。

新耘(Xīnyún)在普寧市區東郊1公里。屬流沙鎮。明嘉靖年間(1522 —1566)軍埠鎮蓮頂耘村人遷此。承原村名“耘”字而得名。?

大池(Dàchí)在普寧市區西南10公里。屬雲落鎮。清雍正三年 (1725)中央村和樓仔村民遷此。因在村前開一大池唐而得名。

月塘(Yuètáng)在普寧市區西南25.8公里。屬高埔鎮。明初建村。因村前有一口池塘,似一彎新月,故名。? 。

塘唇(Tángchún)在普寧市區西南38.7公里。屬大坪鎮。 清雍正年間(1723—1735)五華市人遷此。因民居建於塘邊,故名。

灰寨(Huīzhài)在普寧市區西南32.5公里。屬船埔鎮。明 末閩人至此建灰屋(石灰三合土建造)定居,故名。村民尚習武,被譽為“武術之鄉”。?

石牌(Shípái)在市境北部,五峰山東麓,北鄰揭西縣。清初官兵在此圍困農民義軍,立石牌3塊,故名。鎮以駐地名。1962年成立石牌公社,1984年改區,1986年建鎮。?

古嶺(Gǔlǐng)又名鷓鴣嶺。在普寧市區西北25.4公里。屬石牌鎮 。清中葉里湖鎮庵埔、蓬和等地人遷此。村後龍嶺如鷓鴣展翅之狀,名鷓鶘嶺。1980年改為 今名。?

竹頭(Zhútóu)在普寧市區西偏北15.3公里。屬里湖鎮。明末建村 ,因村內翠竹叢生,故名。

竹林(Zhúlín)又名陽竹籃。在普寧市區西14公里。屬里湖鎮。清初 建村。因地處南陽山東麓,多竹,名陽竹籃。1952年改為今名。?

河頭(Hétóu)在普寧市區西北15公里。屬里湖鎮。明嘉靖年間(1522 —1566)建村於榕江之濱,有渡頭,故名。

白坑(Báikēng)在普寧市區北7.7公里。屬大壩鎮。元末明初建村 。因村東南有白坑湖,故名。?

山前(Shānqián)在普寧市區北偏東22公里。屬廣太鎮。清康熙二 十二年(1683)潮陽市貴嶼人遷此建村於小山前,故名

平寶山(Píngbǎoshān)又名林口山村。在普寧市區東北21.7 公里。屬廣太鎮。相傳明末揭陽白塔人遷此,村後山多林木,時名平寶山,故名。因地處十 二鄉出水口,又得名林口山。?

金獅池(Jīnshīchí)在普寧市區東北20.5公里。屬廣太鎮。明 嘉靖二十二年(1543)饒平市雙羅村人遷此建村。因山有巨石狀似“金獅”,山下有池,故名 。?

鍾堂圩(Zhōngtángxū)在普寧市區東北22.5公里。屬南溪鎮 。1943年鍾堂村民在村邊自創圩場,故名。

龍門(Lóngmén)又名籃門。在普寧市區東北18公里。屬南徑 鎮。南 宋初村名籃門。南宋淳佑年間(1241—1252)閩人遷此,始祖葬於村北鯉魚埔,取“鯉魚躍龍 門”之義,改為今名。?

白石(Báishí)在普寧市區東北12公里。屬南徑鎮。清康熙年 (1662—1722)建村。後山有大白石得名。

白暮洋(Báimùyáng)在普寧市區東北9.8公里。屬南徑鎮 。明建 村於鐵山東麓,早晨從田野到山頂,呈現一片白茫茫霧海,又因處南徑西部,取日落為“暮 ”,故名。

隴華(Lónghuá)在普寧市區東北14公里。屬南徑鎮。清初建 村,稱下鄉。因周圍多小山墩,連成“隴”,又處南徑東首,改名隴頭。1951年因與軍埠山 家隴頭村同名。改為隴華。?

百吉嶺(Bǎijílǐng)又名百吉嶺新村。在普寧市區東南13.?2公 里。屬下架山鎮。四面環山,山徑險要,舊時常有盜賊搶劫,名百劫嶺。後取“吉祥”意更 為今名。因建湯坑水庫,1962年全村遷入石盤、上西埠交界處建新村,故又名百吉嶺新村。

頂獅埔(Shàng xī bù)明朝嘉靖年間(公元一五三二年)饒氏祖先從普寧縣麒麟鎮崗頭鄉分遷創鄉,張氏可德祖(何時無立跡)從本鎮湯坑鄉庵籃村遷移共居同鄉,鄉莊創建於雙卦山峰山脈延伸至平地交接處,西面有一丘陵山埔,且山埔地勢南高北低,鄉莊位於山坡高處,故名頂西埔(古代名稱普邑戎水都頂埔),因[西]屬方向性,而[獅]是雄壯動物,有激發鄉民奮鬥之意,現名頂獅埔。屬革命紅色游擊區,下架山鎮管轄。?

湯坑(Tāngkēng)人口近2萬,在普寧市區東南10.8公里。屬下架山鎮 。村南坑中有溫泉噴出,故名。

鹹寮(Xiánliáo)在普寧市區東南7.1公里,屬下架山鎮。 元至元 二年(1336)嚴、孫、廖3姓人來此定居,原名嚴孫廖,後諧音稱鹹酸寮。1952年簡稱鹹寮。

碗仔(Wǎnzái)別名案仔村。在普寧市區東南15.2公里。屬 下架山鎮。因村前有一長方形若“案幾”狀山,名案仔村。又有山凹若碗,故稱碗仔。?

月嶼 (Yuèyǔ)在普寧市區東北17.8公里。屬麒麟鎮。明建文 年間(1399—1402)創村,建於小丘之上,圍築寨牆,牆周有池,故名。?

奇美(Qíměi)原名▇ 寨。在普寧市區東北15公里。屬麒麟鎮。明嘉靖年間(1522—1566)福建和平市萬竹鄉人遷此 用“▇”搭寮,名 ▇寮。清乾隆年間(1736—1795)知市蒞村,以風景秀美改為今名。?

德安圩(Dé? ānxū)在普寧市區東北17.5公里。屬麒麟鎮。 圩鎮民國九年(1920)由村民集資14股合建而成,表示“14股一條心,相安貿易”,取名為德 安。

石港(Shígǎng)在普寧市區東13.4公里,北臨練江。屬占隴鎮。 元至順年間(1330—1332)建村。因後山多石,村前即練江港口,故名。?

旱塘(Hàntáng)在普寧市區東偏北8公里。屬占隴鎮。包括 東西南、下寨、北門三個村。明嘉靖四年(1525)福建莆田人遷此建村。因地勢低洼積水,築 堤防水,原稱土旱塘,今作旱塘。?

山湖(Shānhú)在普寧市區西偏北4.8公里。屬池尾街道。清初 福建陳姓遷此。因村後虎地山長滿黃梔樹,“梔”與“枝”同音,取名黃枝山。後又有福建 陳姓遷其側,因地勢低洼,取名龍湖。後黃枝山、龍湖兩村合併,各取一字名山湖。

華市(Huáshì)在普寧市區西偏北2.3公里。屬池尾街道。清初建村。名下市。建國後雅稱華市。

雨堂(Yǔtáng)別名河堂庵。在普寧市區北偏東19.5公里。 地處洪陽河畔。屬洪陽鎮。明萬曆三十一年(1603)建村。原名河堂庵。又有雨堂庵,是唐大 顛和尚道場遺址,清雍正年間(1723—1735)建亭,市令天旱時到此祈雨,故名雨堂。?

寶鏡院 (Bǎojìngyuàn)在普寧市區北偏東16.2公里。 屬洪陽鎮。清康熙時建村。因村中有一小山丘形似鏡,故名。

石頭圩 (Shítóuxū)在普寧市區南3.7公里,大南山北麓。 大南山鎮人民政府駐地。清乾隆年間(1736—1795)始成集市。原地長年受三坑水沖刷,遍地亂石, 故名。?

什石洋(Shíshíyáng)在普寧市區南3.6公里。屬大南山 鎮。明末清初福建莆田人遷此。原為亂石灘,故名。

陂頭(Bēitóu)在普寧市區東5.8公里。屬占隴鎮。相傳明末 福建莆田人遷此。因村址建在水陂邊,故名。

陂溝(Bēigōu)在普寧市區南偏西3.7公里、大南山北麓。屬 大南山鎮。明嘉靖九年(1530),福建韶安人遷此。村民從村南陂石下開溝築渠,故名。? ?

泥溝(Ní Gōu)在普寧市區西北5.4公里。燎原鎮人民政府駐地 。明初,村舍沿一泥溝而建得名。?

果隴(Guōlǒng)在普寧市區北4.8公里,練江上游南岸。屬 燎原鎮。明弘治時建村。時大片平川皆果木,故名。

大宅(Dàzhái)在普寧市區西偏北9.6公里。屬梅塘鎮。清雍 正年間 (1723—1735)福建晉江人遷此。原以村西雞籠山為名,稱為雞籠山村。民國30年(1941)發現 此山有錫礦,又稱錫山。後取大村宅之意改為大宅。

瓜園(Guāyuán)在普寧市區西北11.9公里。屬梅塘鎮。明 中葉建村。以村民多種瓜而得名。

塗洋(Túyáng)在普寧市區西北8公里。屬梅塘鎮。明中葉潮 陽縣龍山人遷此。四周低洼,大雨時一片汪洋,故名。?

利坑(Lìkēng)在普寧市區西偏南33公里。黃沙鄉人民政府駐 地。清初李姓在此居住。因村前有一山坑,得名李坑。清代改為利坑。?

永蘭(Yǒnglán)又名幽蘭肚。在普寧市區西偏南25.8公里。屬南 陽鄉。清康熙五年(1666)建村於深幽谷中,蘭花芬香,名幽蘭肚。後取“蘭香永不斷”之義 改為今名。