基本信息

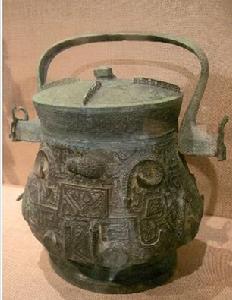

名稱:春秋動物紋提梁銅卣

類別:銅器、青銅器、提梁卣

年代:春秋(公元前770~前476年)

文物原屬:春秋酒器

簡介

高50厘米、最大腹徑38厘米。

此提梁銅卣出土於湖南湘江流域春秋時期的墓葬中,它的形制與中原地區西周時期的銅卣相似,但蓋上和腹部裝飾的蛇紋、蛙紋等,不見於中原商周同類器物。加之形制、紋飾相近的銅卣湖南湘潭還有出土。因此,這件銅卣應是湘江流域越人仿製中原西周銅卣的作品。

越人在先秦兩漢時期廣泛分布於中國南方地區,秦漢以後大部分融合於漢族,一部分與今天的壯族、侗族等有著密切的關係。此卣鑄造精良,可知春秋時湘江流域的越人已有比較發達的鑄銅水平。

基本形制

基本形制為扁圓、短頸、帶蓋、鼓腹、圈足,有提梁,俗稱提梁卣。還有少數為直筒形、方形和圓形,還有動物形狀的鳥獸卣。商代銅卣多為扁圓體,蓋較高,上有鈕,提梁多橫跨兩面,腹最大頸在中部或略下,圈足較高。器飾饕餮紋、雲雷紋和聯珠紋。

筒形卣主要出現在晚商、早周,數量不多。方卣也在晚商時期出現,器形呈圓口方腹、長束頸、方圈足、大提梁,器上花紋為浮雕式。器物端莊渾厚,在商器中屬精品。晚商還出現動物形卣,形象主要有鴨、豕、虎、鳥等。習慣上稱為鳥獸形卣。已發現的鳥獸形卣有雙鳥、單鳥、豕等造型,卣一般是器的兩側各為一個貓頭鷹形象,蓋為鴞首,器為鴞身,足為鴞足;豕卣也如此,由對稱的兩豕形象合成,足為豕蹄形。

提梁卣的器身與尊一樣,是由繁縟的雲雷紋和各種獸面紋、動物紋,並將裝提梁的系做成各種動物頭像,與厚重的器物造型相呼應,顯得雄渾而莊重。這些卣身上還鑄有銘文,為研究先秦時代的歷史提供了寶貴資料。

紋飾變革

春秋青銅動物紋提梁卣

春秋青銅動物紋提梁卣青銅提梁卣是吳域新型青銅器的代表佳作,紋飾精緻細膩,吸收中原夔龍夔鳳紋與本地流行的幾何印紋糅合在一起,經演變創造出嶄新的紋飾。提梁卣蓋上的立鳥,居高遠眺,鮮明奪目,提梁紐上的一對牛頭,既寫實又新穎,中原一般飾以羊頭,江南人牧牛,經常稱為水牛,和農事緊密相關,我們的祖先在祭祀時,常用牛羊豬為三牲,俗曰“大牢”。而牛又是三牲之首,雕飾於提梁紐上,既具水鄉特徵;也反映當時人們對牛的護愛和尊重。

鳥蓋壺,器蓋作鴟鳥形,呈昂首、翹尾,欲展翅飛翔之態。說明江南荊蠻人樹立鵬鵠之志,追求自由解放的思想。壺體紋飾劃為4個梯形塊區,各區內飾雲紋形變形獸面紋,花紋形態各不相同,不講工整對稱,似隨意勾劃;線條如行雲流水,暢快自如。

提梁卣和鳥蓋壺二器,藝術造詣頗深,都充滿著活潑、清新、柔和和靈巧的美感,給人以“適情順性的情趣。”(《陳望道文集》)1976年在丹陽司徒發現窖藏的青銅棘刺紋尊2件,屬春秋禮器。尊,至西周晚期在北方已漸消失,二尊,分別高27.8厘米和23.2厘米。腹扁鼓,飾以三段式棘刺紋,頸、腹、足間界以圈點紡,外觀精緻卻不顯輕薄,紋飾秀麗纖細卻不顯繁褥,迥異於中原青銅器,頗具吳文化地域的審美風格。