明朝萬曆

萬曆(1573年 - 1620年)是明神宗朱翊鈞的年號,明朝使用萬曆這個年號一共48年,是明朝使用時間最長的年號。歷史學家黃仁宇用“大歷史觀”的角度,寫了《萬曆十五年》這本研究明史的專著。

明神宗朱翊鈞(1563年-1620年)是明朝第十三個皇帝。穆宗朱載垕第三子,隆慶二年(1568年)被冊立為太子。隆慶六年(1572年),穆宗病死,朱翊鈞繼位,第二年改年號為萬曆。任賢有道親政無方的明神宗朱翊鈞.是明朝在位時間最長的皇帝。

朱翊鈞簡介

明萬曆

明萬曆朱翊鈞即位時年僅10歲,由大學士高拱、張居正、高儀輔政。張居正接任首輔後,在李太后的支持下,於萬曆元年(1573年)進行政治經濟改革。在政治上整頓吏治,實行考成法,對各級官吏進行考察,作為升遷、黜陟的依據。在軍事上整飭軍備,加強邊防,選用能征善戰、帶兵嚴格的將領,對蒙古採取安撫睦鄰政策。在經濟上清丈全國田地,推行一條鞭法,基本內容是賦役合併,化繁為簡;統一役法,攤丁入地;田租征銀:官收官解。這稱得上是我國賦稅制度的一次大變革,促進了貨幣經濟的發展。張居正還治理黃河,取得了很好的效果。這些措施使社會矛盾有所緩和,國勢漸見中興。當時太倉的積糧可支用10年,國庫錢財多達400餘萬,處於統治危機之中的朱明王朝出現了短暫的復甦和繁榮。

可惜好景不長,萬曆十年(1582年)張居正死後,反對改革的官僚紛紛起來攻擊、誣陷張居正。朱翊鈞下詔追奪張居正的封號和諡號,還查抄張家。改革被廢止,朝廷又一天天地走向沒落。朱翊鈞是一個盡情享樂的皇帝。他成年親政後,卻不常視朝,深居內宮。不僅在世時要享受,還想到死後的安樂,早早籌劃自己陵寢,建造定陵耗時達6年之久。他還有一個不擇手段親自斂聚錢財的惡習,提倡官吏向他進奉,把進奉財物的多少作為衡量官吏是否效忠皇上的標準。為了在全國范由內聚斂民財,他派出大批宦官,分赴各地充當礦監、稅使,肆意搜括民脂民膏。這使得人心洶洶,民變紛起,社會越發動盪不安。

統治階級內部更加矛盾重重。由於他不理朝政,大臣的奏章,他的諭旨,全靠內侍傳達。冊立太子的大事久拖不決,導致官僚集團各派之間互相火併,黨爭也愈演愈烈。東林黨人與邪黨的鬥爭水火不容,持續了很久,明王朝到了崩潰的邊緣。萬曆四十八年(1620年),朱翊鈞在內外交困、風雨飄搖中死去,終年58歲。葬於定陵,諡號范天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝,廟號為神宗。

萬曆皇帝朱翊鈞生於1563年,是明朝的第十三位皇帝,也是明朝在位時間最長的皇帝。1573年明穆宗駕崩時,年僅十歲的朱翊鈞以皇太子身份繼位,這就是歷史上的明神宗。1620年,58歲的朱翊鈞因病去世,長達48年的萬曆時代也就隨之劃上了休止符。因為明神宗在位的48年只用了“萬曆”一個年號,故人們通常也稱其為萬曆皇帝。

萬曆中興

明萬曆

明萬曆萬曆中興乃明朝中葉時出現的短暫中興局面。其中興之勢主要歸功於張居正在朝政上的政績。

整個萬曆,即明神宗朱翊鈞(1563年-1620年;在位1572年-1620年)之在位年,凡四十八年之久,是明朝在位最久的皇帝。惟有前十五年治政稍有起色,萬曆初年,張居正便任首輔從旁協助,而明神宗年幼,又對張居正極為信賴,故張居正能一心一意推行政令。

在經濟上行“一條鞭法”,在政治上則整飭吏治,任用賢臣,在防守方面則任用名將戚繼光抵禦沿海為患的倭寇。在水患上有潘季馴四次治河,成效顯著。神宗在位頭十五年,國家收入大增,加上能夠解決國防邊患的問題,後世稱該時期為“萬曆中興”。

然而,當張居正於萬曆十年逝世後五年,萬曆帝開始酗酒不理國政(一說是開始抽鴉片煙),三十年不上朝,只在1615年勉強到金鑾殿上亮了一次相,許多朝臣都沒見過皇帝一面,導致國力衰退。 短暫的“萬曆中興”結束。

明隆慶六年(1572年),穆宗駕崩,年僅9歲的神宗即位,是為萬曆皇帝。年幼的皇帝正在處於遊玩嬉耍的年齡,高拱、張居正等大臣輔政。工於心計、藏而不露的張居正在宦官馮保策應下,將高拱逐出朝廷,並成為首輔。

神宗即位僅一個月,王國光得到參與張居正改革的“入場券”,60歲的他出任戶部尚書後,立即對全國糧食進行巨觀控制。

當時,明朝人口不斷增長,邊疆戰事不斷,內地也時有農民起義爆發,因此管好糧倉具有相當重大的意義。

為緩解矛盾,王國光對糧食精打細算、全面控制。他推行“天下撫按官”的辦法,對各個糧食渠道統籌安排,將糧食出入大權牢牢地掌握在國家手中,對緩解糧食緊張起到了十分關鍵的作用。

王國光也對一系列不合時宜的舊制度、舊秩序進行改革。

其時簿牒等公文十分繁雜、冗濫,從州縣到部,無論是各部門,還是具體的承辦人,都有難言之苦。他便大刀闊斧地進行裁撤合併,去掉了近半數的繁文,使得事情方便易行;戶部十三司因公署狹小,官員們便不來上班,導致弊病越來越重,他便雷厲風行,一改前弊,令所有官員均入署辦公,各司其職,使工作效率大大提高;邊關軍餉告匱,而支出及收項無案可查,他令當地的邊臣核實各項收支,並且籌劃出長遠計策上報,使消耗、浪費銳減。

王國光還設“坐糧廳”,專門負責軍糧的督辦,大大方便了諸軍,又將散隸諸司的全國錢穀歸併,減少不必要的浪費。

這些改革措施行之有效,立竿見影,受到朝廷的稱讚,後形成定製。萬曆四年,王國光將在實際工作中總結出來的各條輯成《萬曆會計錄》。這部被神宗讚許為“留心國計”的專集,後來成為張居正推行“一條鞭”法改革賦稅制度的理論依據,乃至成為明清兩代田賦的準則。

神宗對這段時期改革非常滿意,設宴時還專門手書,誇獎王國光是“正己率屬”的典範。

萬曆五年,張居正也許是念及舊情,在吏部尚書張瀚被罷官後,讓已回鄉養老的王國光復出,擔任了此職,再次成張居正改革的得力助手。他提出“采實政”、“別繁簡”、“責守令”等8條有關國家大計的建議,均被採納,為張居正改革推薦和選拔了不少將帥之才。

在張居正領導下的改革,使明朝軍事振興,國家用度充裕。萬曆初期,太倉藏粟達1300萬石,國庫積銀六七百萬兩,每下愈況的明王朝日見轉機,是明朝中葉以來最好的時期,史稱“萬曆中興”。

萬曆怠政

明萬曆

明萬曆但張居正死後,萬曆十四年(1586年)十一月朱翊鈞開始沉湎於酒色之中(一說是染上鴉片菸癮)。後因立太子之事與內閣爭執長達十餘年,最後索性三十年不出宮門,不理朝政,不郊、不廟、不朝、不見、不批、不講,1589年,朱翊鈞不再出現,內閣出現了“人滯於官”、“曹署多空”的現象;以至於朱翊鈞在位中期以後方入中樞的廷臣不知皇帝長相如何,萬曆四十年(1612年),南京各道御史上疏:“台省空虛,諸務廢墮,上深居二十餘年,未嘗一接見大臣,天下將有陸沉之憂。”。首輔葉向高卻說皇帝一日可接見福王兩次萬曆四十五年(1617年)十一月,“部、寺大僚十缺六、七,風憲重地空署數年,六科止存四人,十三道止存五人”。囚犯們關在監獄裡,有長達二十年之久還沒有問過一句話的,他們在獄中用磚頭砸自己,輾轉在血泊中呼冤。臨江知府錢若賡被朱翊鈞投入詔獄達三十七年之久,終不得釋,其子錢敬忠上疏:“臣父三十七年之中……氣血盡衰……膿血淋漓,四肢臃腫,瘡毒滿身,更患腳瘤,步立俱廢。耳既無聞,目既無見,手不能運,足不能行,喉中尚稍有氣,謂之未死,實與死一間耳”。宰相李廷機有病,連續上了一百二十次辭呈,都得不到訊息,最後他不辭而去。萬曆四十年(1612年),吏部尚書孫丕揚,“拜疏自去”。四十一年(1613年),吏部尚書趙煥也“拜疏自去”。萬曆中後期長達30年不上朝,有非常有名的六準和六不準。

萬曆不上朝主要原因是皇權與文官制度發生了劇烈衝突,皇權受到壓抑,萬曆用消極方式對抗。但是有兩點萬曆仍然值得肯定,其一萬曆皇帝並沒有因大臣與之作對甚至漫罵皇帝貴妃而殺掉一人,是相當寬仁的。其二不上朝並不是不辦公,萬曆年間的國家大事小情都是萬曆處理的,大的比如萬曆三大征,特別是明、日的壬辰戰爭一直在萬曆指導下進行。小的比如利瑪竇進京傳教,建立教堂,月供乃至墓地都是在萬曆過問下得以順利進行的。西方傳教士對萬曆充滿敬意好感,東西方文明得以交流,萬曆是起到了相當大的作用的。

其二,派太監設立礦監、稅監斂財肯定是不好的一面,但是我們應該具體分析,礦監的出現是萬曆下旨從此天下可以開礦了,初衷並非與民爭利,由此礦監才派出。太監把經念歪了,鬧得烏煙瘴氣。這段弊政大概有四年。四年後萬曆終止太監出宮斂財,但是礦禁卻取消了。無疑從此促進資本主義經濟萌芽的發展。各國歷史上封建國家都對工商業攫取的過多利潤加以剝奪。明王朝所為只是巧立名目,加大徵稅比率。沒有出現漢武帝時期命令商人拿出一半家產以佐官府導致“商賈中家以上大率破”。但是明代工商業者已經成為相當強大的社會力量,對於這種加稅也不能忍受。出現大規模的反對礦監,稅使的民變不斷發生。(參見《儒家文明》)從新事物的成長角度來看,有適當的衝突和矛盾是有利於其成長壯大的。

統治階級內部更加矛盾重重。由於他不理朝政,大臣的奏章,他的諭旨,全靠內侍傳達。冊立太子的大事久拖不決,導致官僚集團各派之間互相火併,黨爭也愈演愈烈。東林黨人與邪黨的鬥爭水火不容,持續了很久,明王朝到了崩潰的邊緣。萬曆四十八年(1620年),朱翊鈞在內外交困、風雨飄搖中死去,終年58歲。葬於定陵,諡號范天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝,廟號為神宗。

礦稅之害

明萬曆

明萬曆萬曆二十四年(1596年),明神宗派出宦官充任礦監稅使,掠奪商民,一旦被認為地下有礦苗,房屋就要全部拆除,以便開礦,開礦時挖掘不到時,附近的商家會被指控“盜礦”,必須繳出全部“盜礦”的賠款。礦監所到之處,民窮財盡,“鞭笞官吏,剽劫行旅,商民恨刺骨”“其黨直入民家,姦淫婦女,或掠入稅監署中,士民公憤”,而“帝不問”,成為明代一大惡政。首輔朱賡沉痛地說:“今日政權不由內閣,盡移於司禮。”大學士沈鯉在《請罷礦稅疏》中,亦指出礦稅“皆有司加派於民,以包賠之也”。戶科給事中田大益曾忍無可忍地批評他:“以金錢珠玉為命脈。”萬曆二十五(1597年)至三十三年(1605年)礦稅使進內庫銀將近三百萬兩,“半以助浮費,半以市珠寶”,更多的財物流入了宦官的腰包。

萬曆三大征

指明神宗萬曆帝朱翊鈞(1573~1619)年間平息叛亂的寧夏之役、播州之役和支援朝鮮抗擊日本侵略的朝鮮之役。三戰皆捷,但明朝人力物力也遭受到巨大損失。

寧夏之役 即鎮壓哱拜之亂。拜原為蒙古族人,嘉靖中降明,積功升都指揮。萬曆初為游擊將軍,統標兵家丁千余,專制寧夏,多蓄之命。萬曆十七年,以副總兵致仕,子哱承恩襲職。十九年,火落赤等部犯洮河告急,拜自請率所部三千人往援,至金城,見各鎮兵皆出其下,歸途取路塞外,戎兵亦遠避之,因益驕橫,有輕中外之心。巡撫黨馨每抑裁之,並核其冒餉罪,哱拜因於二十年二月十八日,糾合其子承恩、義子哱雲及土文秀等,嗾使軍鋒劉東暘叛亂,殺黨馨及副使石繼芳,縱火焚公署,收符印,發帑釋囚。脅迫總兵官張惟忠以黨馨“扣餉激變”奏報,並索取敕印,惟忠自縊死。此後東暘自稱總兵,以拜為謀主,以承恩、許朝為左右副總兵,土文秀、哱云為左右參將,占據寧夏鎮,刑牲而盟。出兵連下中衛、廣武、玉泉營、靈州(今寧夏靈武)等城,惟平虜堅守不下。叛軍又以許花馬池一帶聽其住牧為誘餌,得套部蒙古首領著力兔等相助,勢力越加強大,全陝震動。三月四日,副總兵李昫奉總督魏學曾檄,攝總兵事進剿,但叛軍恃套部蒙古支持,勢甚強。此後,明朝特調副麻貴馳援,貴率蒼頭軍在攻城同時,阻擊套部蒙古,斬獲甚多。四月,又調李如松為寧夏總兵,以浙江道御史梅國楨監軍,統遼東、宣、大、山西兵及浙兵、苗兵等進行圍剿。七月,麻貴等搗毀套部大營,追奔至賀蘭山,將其盡逐出塞。各路援軍在代學曾為總督的葉夢熊的統帥下,將寧夏城團團包圍,並決水灌城。叛軍失去外援,城內彈盡糧絕,同時內部發生火併,九月十六日劉東暘殺土文秀,承恩殺許朝,後周國柱又殺劉東暘。軍心渙散。李如松攻破大城後又圍哱拜家,拜闔門自盡,承恩等被擒,至此,哱拜之亂全部平息。

明萬曆

明萬曆播州之役 播州位於四川、貴州、湖北間,山川險要,廣袤千里。自唐楊端之後,楊氏世代統治此地,接受中央皇朝任命。明初,楊鏗內附,明任命其為播州宣慰司使。萬曆初為播州宣慰司使,驕橫跋扈,作惡多端,並於萬曆十七年公開作亂。明廷對楊應龍之亂舉棋不定,未採取有力對策。因此應龍本人一面向明朝佯稱出人出錢以抵罪贖罪,一面又引苗兵攻入四川、貴州、湖廣的數十個屯堡與城鎮,搜戮居民,奸淫擄掠。二十六年,四川巡撫譚希思於綦江、合江(今四川瀘州東)設防。次年,貴州巡撫江東之令都司楊國柱率軍三千進剿,失利,楊國柱被殺。明廷罷江東之,以郭子章代之。又起用前都御史李化龍兼兵部侍郎,節制川、湖、貴三省兵事,並調劉綎及麻貴、陳璘、董一元等南征。二十八年,徵兵大集,二月,在總督李化龍指揮下,明軍分兵八路進發,每路約三萬人。劉綎進兵綦江,連破楠木山、羊簡台、三峒天險。又敗應龍之子朝棟所統苗軍。巾幗英雄秦良玉與其丈夫馬千乘亦率兵攻下金築等七寨,並偕同酉陽等土司軍一起攻下桑木關為南川路戰功第一。其他幾路明軍也取得勝利。三月底,劉綎攻占婁山關,四月,楊應龍率諸苗決死戰,又敗。綎進占楊應龍所依天險之地龍爪、海雲,至海龍囤(今遵義西北),與諸路軍合圍之。六月,劉綎又破大城。應龍知大勢已去,與二妾自縊,子朝棟等被執,明軍入城,播州平。後分其地為遵義、平越二府,分屬四川、貴州。

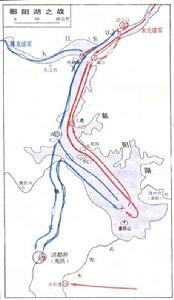

朝鮮之役 即援朝逐倭(日本)之戰。萬曆二十年,掌握日本大權的豐臣秀吉命加藤清正、小西行長率軍從對馬攻占朝鮮釜山,又渡臨津江,進逼王京(今漢城)。朝鮮國王李昖沉湎酒色、弛於武備,軍隊望風而潰。李昖逃奔平壤、後又奔義州(今新義州東北)。日軍進占王京後,毀墳墓,劫王子、陪臣,剽掠府庫。又攻入開城、平壤。朝鮮八道幾乎全部淪陷。在這種形勢下,明朝應朝鮮之請,出兵援朝。但援軍因兵少力弱,地理不熟,游擊史儒戰死,副總兵祖承訓僅以身免。明廷得敗訊後,以宋應昌為經略、李如松為東征提督,集四萬兵馬赴朝。次年正月進攻平壤,擊敗小西行長部,獲平壤大捷,此後又復開城,扭轉戰局。後又進逼王京,但在距王京三十里的碧蹄館因輕敵中伏,損失慘重。三月,劉綎、陳璘率軍抵朝。明軍扼臨津、寶山等處,並斷日軍糧道,日軍缺糧,不得不放棄王京,退縮至釜山等地,開始與明軍談判。明兵部尚書石星力主和議。但因日本提出以大同江為界等無理要求,談判破裂。二十五年日軍再次發動進攻,明神宗朱翊鈞下石星等於獄,以邢玠為薊遼總督,麻貴為備倭大將軍,調薊遼、宣府、大同、山西、陝西兵及福建、吳淞水兵援朝,又募川、漢兵等往援。次年二月,明軍兵分四路,中路李如梅、東路麻貴、西路劉綎、水路陳璘,分道向釜山挺進,陳璘與朝鮮水軍將領李舜臣緊密配合,在海上打敗敵人最精銳的小西行長所部,八月,豐臣秀吉死,日軍撤兵,中朝聯軍乘勢進擊,日軍大敗。但李舜臣和明軍老將鄧子龍也在與日軍的海上會戰中犧牲。十一月,戰爭基本結束。

三次戰役雖取得勝利,但也使明朝的人力物力遭受巨大損失。史載:“二十年,寧夏用兵,費帑金二百餘萬。其冬,朝鮮用兵,首尾八年,費帑金七百餘萬。二十七年,播州用兵,又費帑金二三百萬。三大征踵接,國用大匱。”經此三次戰役後,明朝元氣大傷,成為導致明朝滅亡的重要原因之一。

萬曆三個疑案

明萬曆

明萬曆明朝到萬曆皇帝的時候,在北京後宮內圍繞著皇帝寶座的爭奪發生了三個疑案。這三個案子分別發生在三個皇帝在位期間,萬曆皇帝和兒子光宗朱常洛以及他的孫子熹宗朱由校,這三個疑案就是“梃擊案”、“紅丸案”和“移宮案”。

先說“梃擊案”,“梃”就是棍棒的意思,這是怎么回事呢?原來萬曆皇帝一共在位四十八年,是明朝所有皇帝中在位時間最長的一個。他的正宮娘娘是王皇后,十分賢惠,但一直沒有生育。他的長子朱常洛是他和一個姓王的宮女生的,後來把這個王宮女封為宮妃,但萬曆皇帝不喜歡王宮妃,當然也就連帶不喜歡大兒子朱常洛了。他最喜歡鄭妃,鄭妃妖媚動人而且善解人意,鄭妃生的三兒子朱常洵也因此受到他的寵愛。

每個皇帝死前都要立太子,以便將來繼承皇位,但立太子自古以來就有“立長不立幼”的規矩,要立最大的兒子為太子。但現在萬曆皇帝不喜歡大兒子,卻喜歡三兒子,於是他將立太子的事先拖著,反正自己年輕,以後再說。

但滿朝大臣都坐不住了,不立太子怎么能行?萬一皇帝有個三長兩短,豈不天下大亂。於是大臣們紛紛上書要求立朱常洛為東宮太子,以防出現幾個皇子爭位的局面。但萬曆皇帝對這些奏章毫不在意,統統“留中”。奏章進了宮就石沉大海,立太子的事依然拖著。時間一年年過去,萬曆皇帝眼看四十歲了,眾臣勸立太子的奏章更多了,萬曆皇帝看也拖不下去了,只得立朱常洛為東宮太子,這時朱常洛已經二十歲了。

萬曆四十三年(公元1615年),發生了一件怪事。一個中年漢子手拿一根木棍跌跌撞撞的打入太子朱常洛的慈慶宮,門衛也沒有攔住他。這個漢子見人就打,一直往裡闖,眼看就要進太子房間,幸虧門衛報警及時,大批衛士將這箇中年漢子捆綁起來,押在牢里。

闖太子宮還了得,而且手還拿兇器。萬曆皇帝十分重視,立刻命令刑部官員嚴刑拷問,定要問個水落石出。

一開始這個漢子只承認自己叫張差,別的也不說,審判官員可急了,用酷刑拷打,這個漢子堅持不住只得招供實情。他供道:我真名叫張五兒,是無業游民,這次闖慈慶宮不是我自己要乾,是龐保、劉成兩位公公讓我乾的,並說事後給我重賞。

張五兒的供詞送到萬曆皇帝那兒可把他氣壞了,他知道龐保和劉成都是鄭妃宮裡的太監,顯然這事和鄭妃有關了。看來鄭妃想謀害太子。萬曆皇帝立刻帶隨從來到鄭妃宮中,氣呼呼地讓她看供詞。鄭妃一看陰謀敗露可慌了神,連忙跪地磕頭,淚水早就流下來了。

“皇上饒命,這是臣妾的過錯,望皇上開恩,我以後再也不敢了。”

萬曆皇帝看自己的愛妃,本來就不忍心處分她,這次也就算了。但他知道這件事,朱常洵不可能再成為太子。

第二天上朝,萬曆皇帝在百官面前說:“我立長子常洛是古今公理,現在卻有人想謀害太子,我堅決不能允許。”接著他把張五兒、龐保、劉成都殺了,“梃擊案”也就不了了之。

明光宗朱常洛繼位也快四十歲了,他只當了一個月的皇帝就死了,他這么早就死還得從“紅丸案”這個謎案說起。朱常洛身體虛弱,但他卻不顧身體依然花天酒地縱慾享樂。他的正妃郭氏病死後,還有四個選侍,選侍是一種品級較低的妃子,除他們外還有無數美女陪伴在光宗身邊,光宗只知享樂,身體卻越來越遭糟。

這年九月,也就是朱常洛當皇帝一個月後的一天晚上,他忽然肚子疼拉稀,而且頭痛。連忙叫太醫進宮,過了一會兒一個叫李可灼的官員手捧紅丸進獻皇帝,稱這是祖傳秘方所制,百病皆除。朱常洛看這個紅通通的丸藥,不管三七二十一,先吃下去再說。也別說,吃下這顆紅丸後,光宗果然精神倍增,紅光滿面,他十分高興,不僅大大稱讚了李可灼的忠心而且讓他再獻一顆。當朱光洛吃完第二顆紅丸以後,卻疼痛難忍,一命嗚呼了。誰也搞不清皇帝怎么會突然暴病死去,這個神秘的“紅丸案”也就成了一個千古之謎。

光宗一死,他十六歲的皇子朱由校登上了皇位,這就是明熹宗。他登基不久就發生了“移宮案”。

這個“移宮案”是由光宗原來四個選侍之一李選侍引起的,前文提到光宗正妃郭妃病死,沒有正宮皇后。現在朱由校登基,這個李選侍就想當太后,他在乾清宮中哭哭啼啼拖著小皇帝,一定要小皇帝封她為太后。

乾清宮是皇帝才能居住的地方,現在李選侍卻依仗是先帝的妃子呆在乾清宮中不走。小皇帝才十六歲也沒有什麼主意,他不想封李選侍,但又下不了決心。但李選侍總賴在乾清宮裡也不成體統,該怎么辦呢?

小皇帝身邊有個太監叫王安,這時他躬身跪倒說道:“皇上,可不能再這樣下去,陛下可立即下詔逼迫李娘娘搬出乾清宮。”

小皇帝沉思了一陣,說:“好,朕馬上下詔書。這樣就由你去辦,辦好了朕有重賞。”

聖旨的權利果然巨大,李選侍再有怨言也只好灰溜溜地搬出了乾清宮,搬到宮女住的宮裡,再也沒出頭之日了。這就是明史上的“移宮案”。

女真堀起

明萬曆

明萬曆此時東北女真族努爾哈赤興起,成為日後明帝國的隱患。

1619年,遼東軍區司令官楊鎬四路進攻後金,在薩爾滸大敗,死四萬餘人,開原、鐵嶺淪陷,北京震動。朱翊鈞用熊廷弼守遼東,屯兵築城,才將遼東局勢扭轉。不過朱翊鈞的三十年“斷頭政治”,連“票擬”、“朱批”都已經完全停止,即使軍事科技領先當代、農業技術明顯優於前朝,但是明朝行政已長年陷於癱瘓。

朱翊鈞在薩爾滸之戰的次年(1620年)逝世,葬於定陵。《明朝帝王陵》提到:萬曆的定陵1958年發掘,萬曆帝屍骨復原,“生前體形上部為駝背”。

萬曆大事記

明萬曆

明萬曆紅薯傳入中國。

萬曆六年——李時珍撰寫《本草綱目》。

萬曆十二年——利瑪竇繪製第一張中文世界地圖《山海輿地圖》。

萬曆十二年——朱載出版《律呂精義》。

萬曆十二年——定陵開建。

萬曆二十九年——利瑪竇將油畫引入中國。

萬曆二十九年——楊繼洲撰寫《針灸大成》。

萬曆三十三年7月13日——海南瓊州發生7.5級地震。

萬曆三十六年——天主教傳入上海。

出生

萬曆六年——沈德符,文學家

萬曆十二年——胡正言,鐫刻家

萬曆三十九年1月——朱由檢,明思宗

逝世

萬曆二十二年——梁辰魚,劇作家

萬曆三十三年——田義,太監

評價

《明史·神宗本紀》:“故論考謂:明之亡實亡於神宗。”趙翼《廿二史札記·萬曆中礦稅之害》:“論者謂明之亡,不亡於崇禎而亡於萬曆。”清高宗乾隆在《明長陵神功聖德碑》中則道:“明之亡非亡於流寇,而亡於神宗之荒唐,及天啟時閹宦之專橫,大臣志在祿位金錢,百官專務鑽營阿諛。及思宗即位,逆閹雖誅,而天下之勢,已如河決不可復塞,魚爛不可復收矣。而又苛察太甚,人懷自免之心。小民疾苦而無告,故相聚為盜,闖賊乘之,而明社遂屋。嗚呼!有天下者,可不知所戒懼哉?”

黃仁宇在《萬曆十五年》一書將萬曆皇帝的荒怠,聯繫到萬曆皇帝與文官群體在“立儲之爭”觀念上的對抗。怠政則是萬曆皇帝對文官集團的一種報復。黃仁宇說:“他(即萬曆皇帝)身上的巨大變化發生在什麼時候,沒有人可以做出確切的答覆。但是追溯皇位繼承問題的發生,以及一連串使皇帝感到大為不快的問題的出現,那么1587年丁亥,即萬曆十五年,可以作為一條界線。這一年表面上並無重大的動盪,但是對本朝的歷史卻有它特別重要之處。”

但若站在心理學的角度,朱翊鈞的這種怠政也可以被理解為習得性失助或憂鬱症的臨床表現。

在《萬曆十五年》文末總結,“1587年,是為萬曆15年,歲次丁亥,表面上似乎是四海昇平,無事可記,實際上我們的大明帝國卻已經走到了它發展的盡頭。在這個時候,皇帝的勵精圖治或者晏安耽樂,首輔的獨裁或者調和,高級將領的富於創造或者習於苟安,文官的廉潔奉公或者貪污舞弊,思想家的極端進步或者絕對保守,最後的結果,都是無分善惡,統統不能在事實上取得有意義的發展。因此我們的故事只好在這裡作悲劇性的結束。萬曆丁亥年的年鑑,是為歷史上一部失敗的總記錄”。

熱門連結:

萬曆皇帝:http://baike.baidu.com/view/880827.htm

礦稅剝奪:http://bbs.tiexue.net/post_1521497_1.html