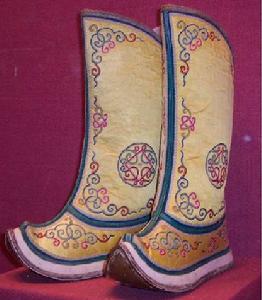

藏靴

藏靴,當地藏語叫“算巴”。與蒙古人所穿靴相似。其實,“算巴”只是牧人對藏靴的概稱。在當地的“算巴”中,凡以羊毛褐子而飾面者,則稱為“楚郎”,意即“用羊毛褐子飾面的靴子”。而用大紅呢子飾面的靴子,又稱“果子巷”。五十年代以前,

藏靴

藏靴“楚郎”

“楚郎”是當地牧人平時穿得最多的一種藏靴。其製作工藝也比較簡單。通常選兩塊較厚的牛皮,用楦頭將其壓製成船形。為了使其成型,楦頭壓制後,有的還往裡面填沙子或羊毛。待“船形”製成後,再將周圍翻卷上去的部分,經加工修飾,與羊毛褐子靴筒縫製在一起,一雙“楚郎”就算製成了。“楚郎”雖其貌不揚,但原料來源容易,造價便宜,而且穿起來也十分輕便。同時,靴底磨爛後,可另換新底。一雙靴筒有的可換兩三次靴底,倒是省事多了。

“果子巷”

“果子巷”的製作工藝則比較複雜。靴底薄的三至四層,厚的五至七層,皆用自鞣牛皮製成。靴底以上至踝子骨以下部位,多選用黑油牛皮鑲飾。靴頭翹勾至靴臉部位,通常用上等黑油牛皮或結實耐磨的驢股子皮夾三道夾縫,縫隙深零點五厘米,並以彩緞鑲飾,端端正正的三道梁股子,及其華麗的彩緞鑲飾,無疑成了“果子巷”的門面。一雙做工精細的“果子巷”,往往需要數十道工序。

“牛鼻子藏靴”

“牛鼻子藏靴”一般不分左右腳。而且靴筒較高,一直套到膝蓋處,即使不穿褲子,也能起半條褲子的作用。若將褲腿套於靴筒內,不但防潮保暖,也可免受蚊蟲叮咬之苦。同時,每隻靴筒後面,都有一道二十厘米長短的開口,不但穿起來方便,天熱時亦可將靴筒挽下。玉樹藏靴有單靴和棉靴之分。單靴多加一層布里。棉靴則多用羊毛氈做里,穿起來既暖和又舒適。玉樹牧民大多會縫製“牛鼻子藏靴”,但做工的粗細相差甚遠,不過多為自做自穿,好壞自不嫌棄。當地民間也有專門縫製藏靴的靴匠,其選料考究,做工精細,且頗多裝飾。這種“牛鼻子藏靴”,除當地牧人自製外,四川雅安也有生產。

牧民穿長筒“牛鼻子藏靴”,每人都備有兩條綁靴筒的彩帶。每條寬約五厘米,長一米左右。靴帶有緞帶、綢帶、毛線帶之分。除緞帶和綢帶多購自商店外,毛線帶皆出自當地藏家男女之手。他們將羊毛和牛絨捻成線後,再進行編織、染色。有的則直接用牛絨線和羊毛線兩種不同的色線進行編織。不但均勻整齊,而且還編有各種圖案。如蓮花、牡丹、“萬”字紋、吉祥結等,不失為一種精美的民間工藝品。按照當地藏俗,黃色和白色屬活佛、阿卡靴帶的專用色,除此以外,俗民百姓則無任何忌諱。盡管靴帶終年隱沒於長袍之內,但對於酷愛裝飾的藏家牧人來說,仍然將其作為一件不可忽視的裝飾品。由此可見,他們對自己的衣著裝飾,的確是一絲不苟的。