簡介

昆蟲疾病就是昆蟲感染的疾病。要想成功的飼養某種昆蟲,首先要過防病這一關,否則昆蟲會因染病大批死亡。飼養昆蟲時,先要對引進的蟲源預備飼養1-2代,檢查蟲源是否攜帶病原體。

感染真菌病昆蟲的特徵

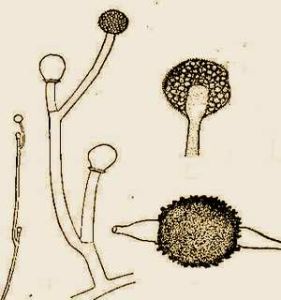

感染真菌後的昆蟲最顯著的特徵是蟲體內或體表出現菌絲。在感染的初期昆蟲表現出一般特徵,如停食、衰弱和迷向。寄主通常改變顏色,在真菌侵入處的表皮上出現暗色斑。以後,被寄生的昆蟲漸漸死去,死後不久的蟲體內充滿產抱菌絲,或體表覆蓋菌絲。

如在昆蟲體表覆蓋白色孢子粉者,可能是白僵菌感染;綠色孢子覆蓋的昆蟲,可能是綠僵菌感染;淺黃綠色抱子是黃麴黴,帶有淺黃色抱子的是粉狀擬青黴。然而上述真菌中有的菌株,可能不產生這種顏色特徵,在瓊脂培養基上通常也不產生色素。除顏色外,寄主死亡的狀態也可作為一個特徵。例如,蒼蠅或蝗蟲被蟲黴菌感染,寄主牢固地附著在基質上,或散落在地上。蟲體質地均勻程度也是一個鑑定特徵,例如是否有孔洞,是否乳酪狀、硬化等。

感

染細菌病昆蟲的特徵

通常由於腸道是細菌最初侵染的器官,首先出現的病症與飼料和同化作用有關。食慾降低、停食、腹瀉、腸道麻痹和嘔吐,是一些細菌初期感染的特徵。以後病蟲可呈現遲鈍(不活潑),出現痙攣,行為失調;出現一般性麻痹,並伴隨敗血症而死亡。有一些昆蟲感染後,可出現向高處移動或躲藏在葉下等行為的變化。某些細菌可使蟲屍出現特殊的顏色,例如,蟲體紅色,說明存在賽氏黏質菌。蜜蜂幼蟲感染蜂疫芽抱桿菌後,變黃色或灰色,而感染了幼蟲芽抱桿菌的蜜蜂幼蟲,變成暗褐色;日本金龜子幼蟲尾部感染了乳狀芽抱桿菌後,變白色,別的細菌大多在感染後使寄主變成黑褐色。這些顏色是由於細菌腐解蟲體所引起的。

感染病毒病昆蟲的特徵

受病毒感染的昆蟲可以表現形態學、生理學和行為方面的症狀。症狀嚴重程度和類型,隨病毒和有關寄主而不同。鱗翅目幼蟲被核多角體病毒感染後可以表現出行為異常,如向植株頂部遷移,並在該處停止取食和變衰弱,蟲體組織解體然後死亡,血腔內的包含體大量釋出。老熟病蟲化蛹後蛹體有類似的症狀。葉蜂幼蟲受NPV感染後可以呈現暗白色、黃色的褪色反應(特別是在第三到第四背板),其食慾喪失,變遲鈍。常常以肛門排出褐色或牛奶狀液。沼澤大蚊的幼蟲隨病害的發展而變亮,最後變成白堊色。鱗翅目幼蟲受胞質多角體病毒感染後,一般生長遲緩。隨著病害的發展,感病的中腸可使體壁呈灰黃白色或微白色。再往下發展,多角體常常被吐出或隨糞便排出。感病幼蟲的外皮不斷裂,和核多角體感染後相似。

顆粒體病毒的有關症狀沒有什麼特殊,並且不同種類的昆蟲症狀有所不同。通常起初的症狀是顏色變白,隨之喪失食慾。可以出現體壁的斑駁化,多數情況下腹部外表漸漸變灰白色或牛奶黃色,這是脂肪體受感染的緣故。當感病組織分解時,釋放大量的莢膜,血淋巴變渾濁和牛奶狀。有的昆蟲,蟲體死後內部組織液化,當真皮受感染時,外皮變得非常脆,與核多角體病的症狀相似。然而,真皮如果未感染,外皮就依然比較堅固。受虹彩病毒感染的幼蟲,可以從感病組織的乳白色、彩虹色、藍色、綠色或褐色上加以辨認。.其他非包含體病毒的症狀似乎只限於它們的寄主和病毒的類型。例如,遺傳給果蠅的“西格馬病毒”使果蠅對二氧化碳敏感。用慢性或急性癱瘓病毒感染的蜜蜂顯示的症狀是顫動,以及功能協調喪失。蜜蜂幼蟲因囊胞病毒死時細胞沿底部伸長,頭部比蟲體其餘部分黑一些。

感染原生動物病昆蟲的特徵

昆蟲遭受原生動物感染後,很少有特殊的症狀。大多數呈現一般症狀,其中包括個體小、畸形、遲鈍、蛻皮困難、取食減少、平衡失調和產生白色糞便排泄物,寄主出現體表透明,上表皮常有白色不透明的或膨脹區。而另一些昆蟲被原生動物感染後,表現在它們的體壁上出現黑斑。然而,在多數情況下,衰弱或死亡是昆蟲感染原生動物後的基本特徵,必須進一步用顯微鏡加以證實。

感染立克次氏體病昆蟲的特徵

虱子被普氏立克次氏體和斑疹傷寒立克次氏體感染後不出現初期的症狀,但在感染的過程中,腸壁遭到不可恢復的損害。在死亡前的幾小時,由於吸進的人體的血液進入虱子的血腔,虱子變為微紅色。跳蚤感染麻疹傷寒立克次氏體後,行動遲緩並且死亡。但不變紅。在飼養中因飢餓、窒息、高溫、溺水、損傷、中毒和其他化學試劑所導致的症狀歸因於非傳染性疾病,應通過具體分析確定致病原因。

擴展閱讀

昆蟲疾病的診斷

昆蟲養殖過程中,許多養殖戶很頭疼的問題是有時昆蟲會出現疾病,而出現問題後又不會正確地診斷和處理。的確,要想成功地飼養某種昆蟲,首先要過防病關,否則昆蟲會因染病大批死亡。下面就昆蟲疾病的診斷做一簡單介紹。

感染真菌病診斷感染真菌後的昆蟲最顯著的特徵是蟲體內或體表出現菌絲。感染的初期,昆蟲表現出停食、衰弱和迷向等特徵,寄主通常會改變顏色,在真菌侵入處的表皮上出現暗色斑。以後,被寄生的昆蟲漸漸死去,死後不久的蟲體內充滿產孢菌絲,或體表覆蓋菌絲。

一般情況下,可根據昆蟲體表覆蓋的孢子粉的顏色來初步斷定病原。例如,昆蟲體表覆蓋白色孢子粉者,可能是白僵菌感染;綠色孢子覆蓋的昆蟲,可能是綠僵菌感染;淺黃綠色孢子則是黃麴黴,帶有淺黃色孢子的是粉狀擬青黴。然而上述真菌中,有的菌株可能不產生這種顏色特徵,在瓊脂培養基上通常也不產生色素。除顏色外,寄主死亡的狀態也可作為一個特徵,如蒼蠅或蝗蟲被蟲黴菌感染,寄主牢固地附著在基質上,或散落在地上。此外,蟲體質地均勻程度也是一個鑑定特徵,如是否有孔洞,是否乳酪狀、硬化等。

感染細菌病診斷由於腸道是細菌最初侵染的器官,通常首先出現的病症與飼料和同化作用有關。食慾降低、停食、腹瀉、腸道麻痹和嘔吐,是一些細菌初期感染的特徵。然後病蟲可呈現遲鈍(不活潑),出現痙攣、行為失調、一般性麻痹,並伴敗血症而死亡。還有一些昆蟲感染後,可出現向高處移動或躲藏在葉下等行為的變化。某些細菌可使蟲屍出現特殊的顏色,如蟲體紅色,說明存在賽氏黏質菌。蜜蜂幼蟲感染蜂疫芽孢桿菌後,變為黃色或灰色,而感染了幼蟲芽孢桿菌的蜜蜂幼蟲則變成暗褐色。日本金龜子幼蟲尾部感染了乳狀芽孢桿菌後變成白色,別的細菌大多在感染後使寄主變成黑褐色。這些顏色是由於細菌腐解蟲體所引起的。

感染病毒病診斷受病毒感染的昆蟲可以表現出形態學、生理學和行為學方面的症狀。症狀嚴重程度和類型,隨病毒和寄主而不同。鱗翅目幼蟲被核多角體病毒感染後可以表現出行為異常,如向植株頂部遷移,並在該處停止取食和變衰弱,蟲體組織解體然後死亡,血腔內的包含體大量釋出。老熟病蟲化蛹後蛹體有類似的症狀。鱗翅目幼蟲受胞質多角體病毒感染後,一般生長遲緩,隨著病害的發展,感病的中腸可使體壁呈灰黃白色或微白色,再往下發展,多角體常常被吐出或隨糞便排出。感病幼蟲的外皮不斷裂,和核多角體感染後相似。

顆粒體病毒的有關症狀沒有什麼特殊,並且不同種類的昆蟲症狀有所不同。通常起初的症狀是顏色變白,隨之喪失食慾,可出現體壁的斑駁化,多數情況下腹部外表漸漸變灰白色或牛奶黃色,這是脂肪體受感染的緣故。當感病組織分解時,釋放大量的莢膜,血淋巴變渾濁和牛奶狀。有的昆蟲死後蟲體內部組織液化,當真皮受感染時,外皮變得非常脆,與核多角體病的症狀相似。然而,真皮如果未感染,外皮就依然比較堅固。受虹彩病毒感染的幼蟲,可以從感病組織的乳白色、彩虹色、藍色、綠色或褐色上加以辨認。其他非包含體病毒的症狀似乎只限於寄主和病毒的類型,例如,遺傳給果蠅的“西格馬病毒”使果蠅對二氧化碳敏感,慢性或急性癱瘓病毒感染的蜜蜂顯示的症狀是顫動,以及功能協調喪失。蜜蜂幼蟲因囊胞病毒死時細胞沿底部伸長,頭部比蟲體其餘部分黑一些。

感染原生動物病診斷昆蟲遭受原生動物病感染後,大多呈現一般症狀,其中包括個體小、畸形、遲鈍、蛻皮困難、取食減少、平衡失調和產生白色排泄物,寄主出現體表透明,上表皮常有白色不透明的膨脹區。有些昆蟲被原生動物病感染後,體壁上會出現黑斑。但多數情況下,衰弱或死亡是昆蟲感染原生動物後的基本特徵,必須進一步用顯微鏡加以證實。

感染立克次氏體病診斷虱子被普氏立克次氏體和斑疹傷寒立克次氏體感染後不出現初期的症狀,但在感染的過程中,腸壁遭到不可恢復的損害。在死亡前的幾小時,由於吸進的人體的血液進入虱子的血腔,虱子變為微紅色。跳蚤感染麻疹傷寒立克次氏體後,行動遲緩並且死亡,但不變紅。

飼養中因飢餓、窒息、高溫、溺水、損傷、中毒和其他化學試劑所導致的症狀歸因於非傳染性疾病,應通過具體分析確定致病原因。

昆蟲疾病就是昆蟲感染的疾病。

要想成功的飼養某種昆蟲,首先要過防病這一關,否則昆蟲會因染病大批死亡。飼養昆蟲時,先要對引進的蟲源預備飼養1-2代,檢查蟲源是否攜帶病原體。其次飼養人員對可能在飼養過程中昆蟲發生交叉感染的疾病應有相應的預防措施。然後正式飼養才能開始。飼養人員對飼養對象的觀察要耐心、細緻,對飼養中昆蟲的某些表現需特別注意,如行為異常、生長異常、發育與蛻皮異常、生殖異常、消化排泄系統失調、蟲體有特殊氣味、蟲體外表的改變、體軀上的傷口、腫脹以及其他可觀察到的病症等。