方壺寺

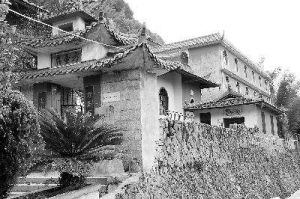

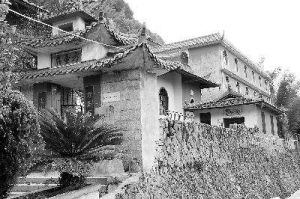

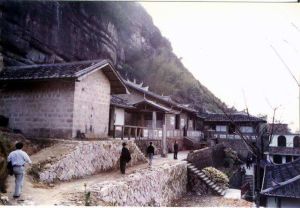

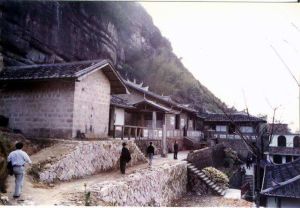

方壺寺,始建於宋淳熙十年(1183),於有隆慶二睥(1568)重建,世稱“方壺母殿”。與閩清之金沙堂、德化之石壺殿並稱於世,是張聖君信仰最重要的發祥地和策源地之一。

基本信息

- 所在地:福建省永泰縣

- 開放時間:全天

- 票價:免費

- 氣候類型:亞熱帶季風氣候

簡介

方壺寺“月落天地沉寶璧,日出方壺浮紫煙。”這是古人詠方壺岩的名句。方壺岩位於福建省永泰縣(即永福)城西盤谷鄉境內,離城30公里,是閩中聞名遐邇的儒、佛、道聖地和名勝古蹟之一。深受閩台兩地人民崇奉的民間信仰神張聖君(法主公)的童年即在此度過,方壺岩景區中的方壺寺是邑內周邊社區奉祀張聖君的祖殿,被尊奉為“方壺母殿”。

方壺寺“月落天地沉寶璧,日出方壺浮紫煙。”這是古人詠方壺岩的名句。方壺岩位於福建省永泰縣(即永福)城西盤谷鄉境內,離城30公里,是閩中聞名遐邇的儒、佛、道聖地和名勝古蹟之一。深受閩台兩地人民崇奉的民間信仰神張聖君(法主公)的童年即在此度過,方壺岩景區中的方壺寺是邑內周邊社區奉祀張聖君的祖殿,被尊奉為“方壺母殿”。

人物簡介

方壺寺張聖君,原名聖,乳名慈觀,祖殿永泰縣二十九都月洲村。相傳,於南宋紹興九年(1139)七月廿三日降生。四歲喪父,隨母江氏蘸廿一都盤谷鄉連家為寄子。童年迫於生計而放牧於方壺岩,繼而以採薪、賣鋤柄謀生,飽嘗人生艱辛。張幼年即慕仙道,投師學法,常懷濟世救民之志。相傳一日入山遇仙人對弈,投以苦桃,張必知其仙,忍苦難咽。咽且半,舌若螫,棄其餘歸,遂忽忽若失,絕煙火,食草木實。能言未來,知人陰隱,人因號為聖者。從此雲遊於閩清、尤溪、莆田、仙遊、福州、德化等地,行醫治病,斬蛇驅魅,揚善懲惡,解民困厄。後曾多次回方壺岩,廣施神威,與五通鬼鬥法而除妖崇,永保一方平安。終雖坐化於閩清金沙演法九龍潭頭,但卻顯跡於閩中大地,事跡聞之朝廷,被賜封為“都天法主監雷三元普濟大師”。其事跡載於宋人洪邁《夷堅志》、張世南《遊宦紀聞》。其後,明人何喬遠《閩書》及《福建通支》、各縣誌書屢有載述,影響遠播閩、台及東南亞國家和地區。

方壺寺張聖君,原名聖,乳名慈觀,祖殿永泰縣二十九都月洲村。相傳,於南宋紹興九年(1139)七月廿三日降生。四歲喪父,隨母江氏蘸廿一都盤谷鄉連家為寄子。童年迫於生計而放牧於方壺岩,繼而以採薪、賣鋤柄謀生,飽嘗人生艱辛。張幼年即慕仙道,投師學法,常懷濟世救民之志。相傳一日入山遇仙人對弈,投以苦桃,張必知其仙,忍苦難咽。咽且半,舌若螫,棄其餘歸,遂忽忽若失,絕煙火,食草木實。能言未來,知人陰隱,人因號為聖者。從此雲遊於閩清、尤溪、莆田、仙遊、福州、德化等地,行醫治病,斬蛇驅魅,揚善懲惡,解民困厄。後曾多次回方壺岩,廣施神威,與五通鬼鬥法而除妖崇,永保一方平安。終雖坐化於閩清金沙演法九龍潭頭,但卻顯跡於閩中大地,事跡聞之朝廷,被賜封為“都天法主監雷三元普濟大師”。其事跡載於宋人洪邁《夷堅志》、張世南《遊宦紀聞》。其後,明人何喬遠《閩書》及《福建通支》、各縣誌書屢有載述,影響遠播閩、台及東南亞國家和地區。景點

方壺寺方壺寺,雖歷經滄桑,但古蹟猶存。近年在社會各界的支持下,已全面修復,其中之聖君殿、佛堂、文昌閣、伽藍廳、書齋樓、禪房、避雨亭、牌坊均修葺一新,且具備良好的住宿與膳食設施,成為社區及毗鄰周邊民眾最重要的宗教活動之處,被列入縣文物保護單位及對外開放宗教活動場所。每逢春節之上元祈安及七月廿三之聖誕慶醮,鄰縣寺廟及道壇紛紛前來迎香請火,成千上萬的信眾紛至沓來,祈禱還願。平日裡亦是香客如雲,絡繹不絕,香火十分旺盛。

方壺寺方壺寺,雖歷經滄桑,但古蹟猶存。近年在社會各界的支持下,已全面修復,其中之聖君殿、佛堂、文昌閣、伽藍廳、書齋樓、禪房、避雨亭、牌坊均修葺一新,且具備良好的住宿與膳食設施,成為社區及毗鄰周邊民眾最重要的宗教活動之處,被列入縣文物保護單位及對外開放宗教活動場所。每逢春節之上元祈安及七月廿三之聖誕慶醮,鄰縣寺廟及道壇紛紛前來迎香請火,成千上萬的信眾紛至沓來,祈禱還願。平日裡亦是香客如雲,絡繹不絕,香火十分旺盛。

方壺岩是既具有神秘的宗教色彩,又具有自然風光的旅遊勝地。環繞於方壺寺四周,有著許許多多數不清的張聖君傳說之聖跡。有張聖君學雷法的“雷洞”;有他於龍虎山拜天師學“文法”歸來供奉天師的“天師洞”;有其坐禪念佛的“禪洞”、“桃源洞”;有煉化真丹之“煉丹井”;有治疫救民的“龍泉”、甘露“二井;懸崖上有與五通鬼鬥法古蹟,上刻”鬥法石釘“四字;在”斗鬼洞“、岩獅洞”崖壁上尚存“揮劍破洞”之摩崖石刻;方壺岩峭壁還有“承天台”、“遊仙台”和“天梯”之景觀數處;岩上之獅峰絕頂有約一百平方米寬大的石坪,人稱“煉法場”。相傳是張修仙煉法、勇斗魈魅的場所。晴日於岩頂放眼遠望,百里風光盡收眼底;與獅峰相倚的仙桃峰,海拔1132米,峰頂之“仙桃坪”占地50平方米,坪上有一“棋盤石”,相傳為當年張聖君觀仙人對弈而得到仙桃的地方。坪上朝看日出、暮賞晚霞,無比之壯觀;仙桃峰四周怪石林立、星羅棋布,皆與張聖君傳說相關,如“劍破石”、“煉武石”、“仙床石”、“飼牛椅”、“駕皈石”等景觀,愈觀愈觀,令人目不暇接;最令人稱奇叫絕的是山腰處之“天池”。天池面積3000平方米,水自岩涌,汩汩不息,清泉映影,池草茂倩,風光宜人,嘆為觀止;池中有稀世之珍“紅腹四腳魚”(俗稱小娃娃魚),相傳為張聖君所養,以製藥治人。瀏覽於天池虹橋之池心亭上,宛若置身於瑤池之境,令人流連忘返,不忍離去。

八百年來,方壺岩以其神聖的信仰內蘊和奇絕的自然景觀吸引了多少的信眾遊客。今天,際遇改革開放的大好形勢,隨著張聖君信仰文化的弘揚,使方壺岩這一鑲嵌在閩中大地上的宗教文化的明珠將更加閃爍耀眼的光華。我們竭誠歡迎海內外賓朋前來進香和觀光,相信具有古老文明和神奇色彩的古剎之游,將會給人們的精神生活增添無限的情趣! 方壺寺

方壺寺 方壺寺

方壺寺 方壺寺

方壺寺