新知青運動

新知青運動歷史

上山下鄉

上山下鄉歷史上的上山下鄉指的是二十世紀六、七十年代中國的文化大革命運動後期,中國共產黨組織大量城市“知識青年”離開城市,在農村定居和勞動的政治運動。

真正有組織、大規模地把大批城鎮青年送到農村去,是在文革後期,毛澤東決定給紅衛兵運動剎車的時候。1968年12月,毛澤東下達了“知識青年到農村去,接受貧下中農的再教育,很有必要”的指示,上山下鄉運動大規模展開,1968年當年在校的國中和高中生(1966、1967、1968年三屆學生,後來被稱為“老三屆”),全部前往農村。文革中上山下鄉的知識青年總人數達到1600多萬人,十分之一的城市人口來到了鄉村。這是人類現代歷史上罕見的從城市到鄉村的人口大遷移。全國城市居民家庭中,幾乎沒有一家不和“知青”下鄉聯繫在一起。

區別

兩次“知青運動”無法類比,“上山下鄉”是強制性色彩濃厚的政治動員,而“新知青運動”雖也有政策性激勵,但一些大學生帶著“改造鄉村”的理想化情結自願“上山下鄉”。

政策

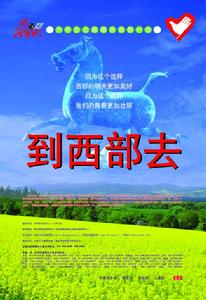

到西部去

到西部去由自發湧現的微觀現象上升到國家計畫,新知青的戰略意義,無疑來自新農村建設、基層政權鞏固、就業壓力緩衝等多重需求。

由政府推動的一攬子計畫正掀起新一輪知識青年“下鄉”熱潮。2009年4月21日,人力資源和社會保障部與中共中央組織部、教育部、財政部、共青團中央聯合下發了《關於統籌實施引導高校畢業生到農村基層服務項目工作的通知》將此前各部委出台的“三支一扶”計畫、“選聘高校畢業生到村任職工作”“特崗計畫”“西部計畫”進行了一次全面“整合”。

此次統一的政策包括:按崗位統一生活補貼標準,統一各項保險,統一各項計畫的服務期滿就業的政策等。決策者希望藉助此次“統籌”形成一股政策“合力”,拓寬出口,推動大學生服務基層工作的進展。

下鄉計畫

新知青運動

新知青運動在一個嚮往城市的年代,將人才拉向農村的道路並不容易。但20世紀90年代以來,各地的政策性嘗試從沒有間斷過。

2003年初,國務院常務會議研究畢業生就業問題時,由共青團中央建議的“志願者服務西部計畫”被正式推出,當年,中央財政支持500萬,選派6000名志願者赴西部農村,同時也鼓勵各地制訂地方的西部計畫項目。

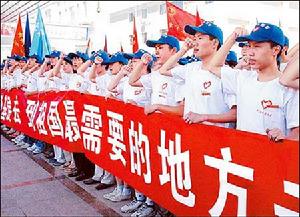

“到西部,到基層,到祖國最需要的地方去”,2003年,200多名首批志願者在北京中華世紀壇舉行了隆重的宣誓出征儀式。培訓,學唱志願者歌曲《到西部去》,以及宣誓和出征儀式,使這項計畫從一開始就帶有“理想”色彩。

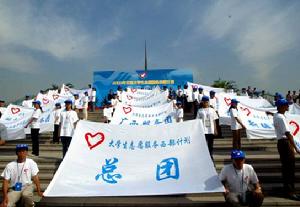

從2003年至2009年,西部計畫的分項目已達到11個,為農村輸入各種知識人才10萬人次。2009年,團中央將派遣到西部基層服務的計畫上升到1.5萬,志願者服務期也由1至2年調整為1至3年。

共青團中央志願者工作部副部長侯寶森說,早在1996年,團中央聯合有關部委實施青年志願者扶貧接力計畫,通過公開招募、自願報名、集中選派、定期輪換的方式,選派受過高等教育的城市青年到中西部貧困地區開展教育、醫療衛生、農業科技等方面的志願服務。

顯然,西部計畫的探索,為後來一系列“知識下鄉”政策提供了借鑑。

2005年開始,中共中央下發《關於引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業的實施意見》,提出國家鼓勵青年到基層就業。隨後,多個部委陸續出台“下鄉”項目:教育部牽頭組織“農村義務教育階段學校教師特設崗位計畫”、人力資源和社會保障部組織“三支一扶”(支教、支農、支醫和扶貧)計畫。

2008年,中組部牽頭組織的“選聘高校畢業生到村任職工作計畫”將“知識下鄉”推向高潮。該計畫提出,用5年時間選聘10萬名高校畢業生到村任職。

據不完全統計,僅2009年度,各部委的下鄉計畫總數已達到十幾萬人。

相對於中央的強力推出,地方的嘗試更早一些。中國農業大學大學生“村官”研究課題組長、中國農業大學教授胡躍高說,早在1995年,江蘇省最先開始招募大學生擔任農村基層幹部。1999年南通市如東縣為解決大學生資源閒置與農村建設亟需人才矛盾,公開招考了88名大學生村官。同年,海南和浙江省也相續推出大學生村官計畫。

據《2009年度中國大學生“村官”發展報告》統計,到2008年底,全國在任大學生“村官”總數已達13萬人以上,分布在31個省、自治區、直轄市,約80%的縣與縣級市。北京市實現了村村兩名大學生村官。

胡躍高認為,地方的試點沖開了改革開放以來知識分子回流農村的另一個渠道,但仍未擺脫其實驗性質。各部委的分項計畫將知識青年下鄉由“星星之火”推成了“燎原之勢”。

就業

就業壓力與農村精英流失的“剪刀差”成為新知青政策的現實背景

新知青運動

新知青運動2008年底,教育部在連續多年作出“就業形勢嚴峻”的判斷後,再次發出了“2009年更嚴峻”的重要提示。中國社會科學院在2009年《經濟藍皮書》中稱,2009年高校畢業生規模達到611萬人,比2008年增加52萬人。大學生就業被普遍認為進入30年來最艱難的時期。而在4年前,這一數據只有338萬。

早在2003年上半年,大學畢業生就超過了200萬,加上SARS的影響,學生就業壓力驟增,志願者服務西部計畫正是在這一背景下推出的。

“當時團中央給中央領導提建議,由中央財政給予支持,從2003年起,在畢業生中招募一批志願者去西部鄉鎮一級服務,樹立到西部去的導向,並藉此推動畢業生轉變就業觀念。”侯寶森說,中央決定實施該計畫,並在隨後幾年連續推出了一系列促進計畫。

在嚴峻的就業形勢面前,在連續實施了10年的教育產業化之後。政府開始發揮巨觀調控功能,嘗試用行政、財政的手段,實施“更加積極的就業政策”以解決就業難題。引導大學生到基層就業和鼓勵自主創業,成為最時興的思路。

中國人民大學2006年的一份對應屆大學生的調查表明,超過57%的人認為“大學生村官計畫”是就業壓力下的選擇,17%的人把農村當作磨練自己的舞台,對農村懷有感情,想紮根農村的有24%。

與就業壓力相對的是農村精英匱乏的現狀

在接受《中國新聞周刊》採訪時,中國村社發展促進會秘書長、農業部農村政策研究中心原副主任余展認為,一方面大學生相對過剩,另一方面農村急需人才,輪流下鄉顯然為解決就業提供了新思路。政府對“三農”投入的增加,也為“新知青”創造了客觀需求和起碼的資助條件。

出路

新知青運動

新知青運動2006年,正當北京的大學生摩拳擦掌欲在農村一展身手的時候,較早推行“大學生村官計畫”的海南省卻在這項計畫實施7年之時宣告失敗。

海南省1999年啟動“大學生村官”計畫,其中,定安縣、臨高縣、昌江黎族自治縣、東方市、文昌市、儋州市、三亞市等市縣都先後組織招聘過一批“大學生村官”。但由於地方財力不支、少編缺編、缺乏配套機制和社會保障,至2006年,選拔計畫工作已陷於停頓。

出生於80後、90後的大學生已經不再是單一的理想主義者,他們身上具有了明顯的利益驅動因素:待遇吸引、優惠政策等。余展說,“經濟利益的考量成為了他們行動的源動力。”

作為中央機關的下放幹部,余展在農村當過兩年生產大隊長,他說,當年知青下鄉是靠著行政命令和政治理想鼓舞下的被動流動,並未給農村帶去革命性的生產方式,並以知識青年幾乎全部返回城市而告終。

余展認為,海南村官計畫的破產,一方面有財力支撐條件的制約,另一方面還有退出機制的不健全。知識分子下鄉多有服務期限,一般規定在2到3年,因此退出機制和通道建設,往往決定了政策的可持續性。

“決定可持續性的來自合理的激勵機制。”余展認為,在緊張的就業壓力下,新知青“下鄉”更多是一種被動選擇,真正吸引他們的是對服務期滿後工作前景的預期。

2009年4月底下發的《關於統籌實施引導高校畢業生到農村基層服務項目工作的通知》規定,從2009年起,到鄉鎮事業單位服務的高校畢業生服務滿1年後,在現崗位空缺情況下,經考核合格,即可與所在單位簽訂不少於3年的聘用契約。“各省、自治區、直轄市縣及縣以上相關的事業單位公開招聘時,應拿出不低於40%的比例,聘用服務期滿考核合格的高校畢業生。”

顯然,中央已試圖拿出更多的行政資源解決新知青的“出口”問題,但在行政資源有限的背景下這樣的“出口”能有多寬,未為可知。