簡介

敦倫,每一個人到這個世間來都有自己的責任,有自己的任務,這叫“敦倫”,人倫、本分如此,要去做。要知道這些事情是過去的因緣和合,產生了這個果報的現象,盡到自己的本分。示例

清代袁枚在《答楊笠湖書》中說:“李塨主自負不欺之學,日記云:昨夜與老婆‘敦倫’一次。至今傳為笑談。”又魯迅在《且介亭雜文》中《病後雜談》(1935年2月)一文,用到“敦倫”一詞:“我想,這和時而‘敦倫’者不失為聖賢,連白天也在想女人的就要被稱為‘登徒子’的道理,大概是一樣的。”

如果單單是“敦倫”就是做愛的委婉說法,出自周公之禮.

來源

相傳西周初年,世風澆薄,婚俗混亂。輔佐天子執政的周公為整飭民風,親自製禮教民。周公格外重視婚禮,從男女說親到嫁娶成婚,共分納采、問名、納吉、納徵、請期、親迎、敦倫七個環節,每個環節都有具體細緻的規定,合稱“婚義七禮”、“士婚義七禮”,為讓“士”人理解如何執行“七禮”,周公遂與妻子一起演禮,現身說法。可演試到“敦倫”一節時,周公之妻拒絕了。敦倫,即敦睦夫婦之倫,含有指導新婚夫婦依禮行事的用意。但妻子不同意演試“敦倫”。躊躇間,周公見到兒子伯禽擺弄的幾個葫蘆瓢,試合兩爿能重新合為一個葫蘆,他靈感頓生。次日,周公把“士”人子弟召到辟雍(學校),講解“婚義七禮”,說到“敦倫”時,他拿出一對原配的葫蘆瓢來,以此為喻:未分之前如混沌一體,剖開之後如男女有別,敦夫婦之倫,就如同把葫蘆瓢重新合為一體,其儀男俯女仰,以合天覆地載的萬物推原之理,於是陰陽合諧,乾坤有序,維綱常而多子孫。從此新婚夫婦均據“七禮”行事,原本的教具葫蘆瓢也在婚禮上被奉為禮器:用根繩子拴住兩個瓢柄,表示夫婦二體合一;又得一仰一合地擺在新房內,象徵男俯女仰及子孫繁衍。到了“禮崩樂壞”的春秋時代,周公制定的婚儀亦漸廢弛,孔子遂重修禮典。修到“士婚義”中“敦倫”一節時,他認為時過境遷,可以省掉。“六禮”於是產生。不過民間照舊把世代相傳的葫蘆瓢置於婚儀中。孔子又順遂民意收葫蘆瓢入禮書,稱為“合卺”,不算婚儀中的正規禮器,而是夫婦“共牢而食”(即共吃祭祀肉食)後以酒漱口的器具。時間一久,不少人認為這是喝“同心酒”的器具;也有人仍學前輩的做法將其一仰一合地放著,哪裡還知曉它的本義呢? 敦倫

敦倫"敦倫盡分"與"敦倫"

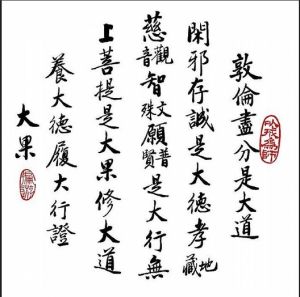

敦倫盡分,閑邪存誠印光大師關於學佛的開示,常有“敦倫盡分,閑邪存誠;信願念佛,求生淨土”①四句。謂“人生世間,不可無所作為。但自盡誼盡份,決不於誼份之外,有所覬覦。士農工商,各務其業,以為養身養家之本。隨份隨力,執持佛號,決志求生西方。凡有力能及之種種善事,或出資,或出言、為之贊助。否則發隨喜心亦屬功德,以此培植福田,作往生之助行。如順水揚帆,更加櫓棹,其到岸也,不更快乎!”

“念佛之人,必須孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業。又須父慈子孝,兄友弟恭,夫和婦順,主仁仆忠,恪盡己份,不計他對我之盡份與否,我總要盡我之份。能於家庭及與社會盡誼盡份,是名善人。善人念佛求生西方,決定臨終即得往生,以其心與佛合,故感佛接引也。若雖常念佛,心不依道;或於父母兄弟、妻室兒女、朋友鄉黨不能盡份,則心與佛背,便難往生,以自心發生障礙,佛亦無由垂慈接引也。”

敦倫盡分

“敦倫盡分”的“敦”字意謂勉勵;“倫”謂倫常。即“父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信。”(《孟子·滕文公上》)學佛發蒙,當先明白做人的道理。以此為基,而後深信因果,防非止惡。信願念佛,求生西方。這是印光大師對於行門次第的闡述。是吾輩學人的淨業明途。作為佛****,我們每個人都有一定的身份。或沙門、或居士、或初機;亦或是尚未皈信之佛法愛好者。學佛要根據實際情況,安排時間和方式,作適當的調適,以適應身份的不同。佛陀對此亦有很明確的闡述。

筆者在寺院作居士工作時。就曾發現一些問題。比如有些居士,片面苛求善緣,把自己的觀念,強加在家庭成員身上。搞得親戚朋友意見很大。而這怨言卻會直接導致對佛教的誤解。這是非常可惜的。印光大師關於學佛的開示,常有“敦倫盡分,閑邪存誠;信願念佛,求生淨土”①四句。謂“人生世間,不可無所作為。但自盡誼盡份,決不於誼份之外,有所覬覦。士農工商,各務其業,以為養身養家之本。隨份隨力,執持佛號,決志求生西方。凡有力能及之種種善事,或出資,或出言、為之贊助。否則發隨喜心亦屬功德,以此培植福田,作往生之助行。如順水揚帆,更加櫓棹,其到岸也,不更快乎!”②

“念佛之人,必須孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業。又須父慈子孝,兄友弟恭,夫和婦順,主仁仆忠,恪盡己份,不計他對我之盡份與否,我總要盡我之份。能於家庭及與社會盡誼盡份,是名善人。善人念佛求生西方,決定臨終即得往生,以其心與佛合,故感佛接引也。若雖常念佛,心不依道;或於父母兄弟、妻室兒女、朋友鄉黨不能盡份,則心與佛背,便難往生,以自心發生障礙,佛亦無由垂慈接引也。

實際影響

在社會生活中,我們佛充當著佛教名片的角色。我們的一舉一動會直接影響到社會大眾對佛教的印象。學佛是必要的,不過我們更要儘自己的本分,先把該盡的義務做好。比如,作為在家居士,要先把家庭照顧好,得到家裡人的認同,然後再逐步進行佛教的學修。以此取得親友的理解和好感。正如印光大師所說:“兄弟姐妹姑嫂兒孫,皆相觀而善。從茲賢賢相繼,則賢人多而壞人少,壞人亦可化為賢人善人。”這才是真正的弘揚和宣傳佛教。又比如新出家的沙彌,要先學習律儀和叢林規矩。等受戒並滿了一定的戒臘後。方有資格去參禪、遊方。這都是“敦倫盡分”的最佳體現。反之,不顧及自身的客觀實際,一味按照自己的意願行事。標新立異,任性妄為。那是我執在作祟。此即印光大師所訓斥的:“但自盡誼盡份,決不於誼份之外,有所覬覦。”

印光大師見解

印光大師通過畢生親歷實踐,提出“敦倫盡分”為基礎的學佛次第。是人間佛教思想的具體體現。大師謂:“至於學佛一事,原須克盡人道方可趣向,若於孝、弟、忠、信、禮、義、廉、恥等事一不實踐,雖終日奉佛,佛豈佑之哉!良以佛教該世、出世間一切諸法,故於父言慈、於子言孝,各令盡其人道之分,然後修出世之法。譬如,欲修萬丈高樓,必先堅築地基、開通水道,則萬丈高樓方可增修,且可永久不壞,若或地基不堅,必至未成而壞。語云:選忠臣於孝子之門。學佛者亦復如是。昔白居易問鳥窠禪師曰:‘如何是佛法大意?’師曰:‘諸惡莫作,眾善奉行。’欲學佛法,先須克己慎獨,事事皆從心地中真實做出,若此人者,乃可謂‘真佛****’。若其心好惡,欲借佛法以免罪業者,何異先服毒藥、後服良藥?欲其身輕體健、年延壽永者,其可得乎?”⑤這是印光大師對於初學佛人的至誠勸示。於吾輩學人可謂婆心切切。筆者出家未久,對於佛法亦無甚心得。每以印祖文抄作為日常之必讀功課。雖理解未深,然常有感觸,亦多得法喜。略陳數語。願與諸方共勉。實例

① 復常逢春居士書;《文抄三編》卷二② 復寧波某居士書;《增廣文抄》卷二

③ 一函遍復;《文抄續編》卷一

④ 復神曉國書;《文抄三編》卷一

⑤ 與丁福保居士書;《增廣文鈔》卷二