簡介

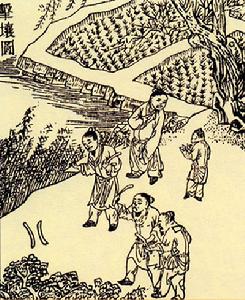

擊壤

擊壤擊壤是中國古代的一項投擲遊戲。如果從傳說中的堯算起,到現在至少有四千年歷史。擊壤的產生大約與狩獵有關。遠古時代,人類用木棒打野獸,為了投擲得更準確,平時便要練習。後來,狩獵工具得到改進,有彈弓和弓箭,不再依靠木棒擲擊野獸。這種練習便演變成一種遊戲。

由劉侗往上溯源,還可以得到擊壤的不同版本。明人楊慎《丹鉛余錄·卷九》就記錄了宋元時代的擊壤:“宋世寒食有拋堶(音駝,磚)之戲,兒童飛瓦石之戲,今之打瓦也。梅堯臣《依韻和禁菸》詩:窈窕踏歌相把訣,輕浮賭勝各飛堶。或雲起於堯民之擊壤。”“堯民擊壤”是引漢王充《論衡·藝增》中的典故:帝堯之時,“有年五十擊壤於路者,觀者曰:大哉,堯德乎!擊壤者曰:吾日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食,堯何等力。”我自得其樂,關堯帝屁事!傲骨神態倒是躍然紙上,可是遊戲方法卻讓人如墜煙中霧裡。好在漢人邯鄲淳《藝經》上有記載:“壤,以木為之,前廣後銳,長尺四,闊三寸,其形如履。將戲,先側一壤於地,遙於三四十步,以手中壤擊之,中者為上。”原來,這裡的壤不是土壤,而是木製的道具。三國時的吳人盛彥曾在《擊壤賦》中說:“論眾戲之為樂,獨擊壤之可娛,因風托勢,罪一殺兩。”擊壤是他那個時代的第一大運動,類似於今日的足球地位。

起源發展

擊壤

擊壤無事,有八十老人擊壤於道。”《高士傳》中也記述了堯時存在擊壤遊戲,說堯出遊于田間,路遇“壤父”擊壤於道旁,一邊擊壤還一邊歌唱。漢代王充《論衡·藝增》中曾記載一首堯時擊壤老人唱的歌謠:“日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食,堯何等力!”意思是說太陽出來起床勞動,太陽落山回家休息,打井有水喝,種地有糧吃,擊壤跟堯有什麼關係呢?這裡是反駁旁觀者說擊壤是堯的大恩大德。因而,“帝堯之世,擊壤而歌”成了後世歌頌太平盛世的典故。

兩晉南北朝時,擊壤在民間流行,南朝詩人謝靈運在《初去郡》中寫下了“即是羲唐化,獲我擊壤聲”的詩句。張協的《七命八首》中也有“玄齠巷歌,黃髮擊壤”之句,是說當時黑髮的童子歌唱,黃髮的老翁在玩擊壤遊戲。

擊壤所用的壤,三國魏邯鄲淳《藝經》中載:“壤以木為之,前廣後銳,長尺四,闊三寸,其形如履。將戲,先側一壤於地,遙於三四十步以手中壤敲之,中者為上。”明王圻《三才圖會》中也有同樣記載。說明擊壤在古代是有比賽、分爭高下、力求準確的投擲運動。

擊壤早已失傳,大約是太單調的緣故。不過,擊壤後來發展成為擊磚遊戲,用磚代替了壤,比賽的規則也較完善,在兒童的遊戲中延續下來。宋代時流行於寒食節、清明節前後的兒童拋 遊戲和明清時兒童遊戲“打瓦”、“打板”等都是用瓦塊、石頭玩的擊壤遊戲。

打是從擊壤發展而來的。《帝京景物略》卷二中記載:“二月二日龍抬頭……小兒以木二寸,制如刺核,置地而棒之,一擊令起,隨一擊令遠,以近為負,曰打 。古稱擊壤者耶!”打 在全國各地的兒童中較為流行,只是史籍忽視,未予記載。

張侃在《代吳兒作小至後九九詩八解》詩中提到了拋·的遊戲,詩云:“五五三三拋·忙,柳絲深處映陂塘。”宋時類似拋 的遊戲,還有“飛石”。《太平御覽》記載,飛石的玩法是:“以磚二枚長七寸,相去三十步為標。各以磚一枚,方圓一尺擲之。主人持籌隨多少。甲先擲破則得籌,乙後破則奪先破者。”這是一種帶有賭博性的“飛石”比賽。

明清時,擊壤之戲被稱為“打瓦”。此外,還有一種叫“打板”。《順天府志》記載:“小兒以木二寸,制如棗核,置地棒之。一擊令起,隨一擊令遠,以近為負,曰打板。板古稱所稱擊壤者也。”“打板”與滿族風俗中的“打 栲”的玩法是一樣的。近代,類似擊壤的兒童投擲遊戲仍然存在。

有人根據《高士傳》關於"壤父"擊壤的描寫,認為擊壤與投壺相似,本是士大夫的一種休閒習藝方式,因具有較強的娛樂性,遂逐漸流向民間,並改變了活動形式。所謂"壤父",特指善於擊壤的人。

有人認為,擊壤活動起源於原始社會的生活實踐,在沒有發明弓箭以前,初民主要靠投擊石塊來捕獵飛奔的禽獸,為了提高投擲的命中率,自然需要經常進行動作訓練。古老的擊壤遊戲,很可能是從這項遠古的謀生手段中蛻變而來。後人每將擊壤與飛堶並稱,甚至混為一談,也是其端初意義的折射。

還有人認為,擊壤最初是從事農作的初民藉以謝土報社的俗信活動,蘊含在遊戲外表中的核心是對土地神的膜拜。以《高士傳》的描述看,雖然沒有直接言及親土祭神之事,但"壤父"所唱歌辭與農事興作飲食相關,並與擊壤動作相配,應當是奉獻土地神的祝頌。正如《詩經·小雅·甫田》中關於"琴瑟擊鼓,以御田祖,以祈甘雨,以介我稷黍,以谷我士女"的描寫一樣,擊壤和擊鼓都用娛樂的方式祭奉土地,是一種動態的樂神行為。由於這種俗信活動所具有的歡怡氣氛,決定它由娛神向娛人的方向轉化,最終形成為一種季節性遊戲,並在傳習過程中逐漸淡化掉俗信的成分。但作為歷史遺存,它仍潛含著早期的文化信息。以二十世紀五十年代仍舊盛行於南京的擊壤之戲的變態形式"打梭"為例,遊戲者以"斗一"、"斗二"、"斗三"的計數判定勝負。這種斗量計數方式,其實表達出萬擔歸倉的謝土報社的喜悅,並寄託著來年獲佑的願望(陶思炎《風俗探幽》)。

另外,也有人推測擊壤遊戲的源頭可能是一種生產巫術,或一種預測秋成的占卜形式,但都不具論據。總之,有關擊壤之戲溯源尋義的討論,異說紛紜,莫衷一是,學者對此還會繼續探討。

玩法

壤用木製成,前寬後窄,其形如履(鞋子),長一尺余,闊約三寸;玩法是置一壤於地,後退三、四十步,以手中之壤擊地上之壤,擊中為勝。這項遊戲因器具簡易、頗能激發興趣的緣故,長期在民間流傳,並演變出多種形式,較為人們熟悉的是拋堶,也稱飛堶,用白話說就是打瓦,即以磚瓦替代壤木。另一方面,其原始形態亦長流不竭,清周亮工《書影》:"秣陵童謠有'楊柳黃,擊棒壤'。"用於投擲的壤木則由鞋形變為圓形的棍棒狀。二十世紀六十年代,尚是少年人的筆者在上海熱衷於玩一種"篤棚門板"遊戲;"篤"乃滬音,意為"投擲",該遊戲亦從擊壤演變而來,只是壤棍變成了似撲克牌盒子形狀的木塊。

明人劉侗的《帝京景物略》中得知,小時候玩過的這個遊戲有可能叫“擊壤”。劉侗記云:“二月二日龍抬頭,小兒以木二寸,制如棗核,置地而棒之,一擊令起,隨一擊令遠,以近為負,曰打柭,古所稱擊壤者耶。”這條記述與我玩過的遊戲有重疊部分。所不同者,也許是時代創新之故,使其更有趣味性、競技性。現代棒球沒準就是擊壤的最新進化版本。