抱華樓名片

在鍾靈毓秀的富春山水之間,杭州抱華樓國畫研究院坐落於杭州富陽受降鎮九龍大道5號,是一所由中國畫領軍人物之一、著名花鳥畫家何水法先生創辦的融陳列展示、學術研究、藝術創作和教育培訓於一體的高品質公益性藝術研究院。抱華樓職能

全國人大桑國衛副委員長、浙江省政協喬傳秀主席為“抱華樓”揭牌

抱華樓國畫研究院有國內藝術研究與國際藝術交流兩大發展方向。國內方面,以何水法先生為首的抱華樓國畫研究院學術部擬將抱華樓打造為當代我國兩宋花鳥畫研究中心;國際方面,抱華樓國畫研究院學術部擬以抱華樓為平台構建立足杭州、輻射全國的國際藝術交流中心。抱華樓國畫研究院有陳列展示、學術研究、藝術創作和教育培訓四大職能,四大職能相互促進,呈良性循環運轉狀態。

2012年5月28日,抱華樓國畫研究院正式落成開館,得到了各級政府與領導的高度重視,原中共中央政治局常委、全國政協主席李瑞環為抱華樓親筆題寫了“抱華樓”牌匾,鼓勵抱華樓繼續進行學術研究與藝術交流活動,全國人大常委會副委員長路甬祥專門為抱華題寫賀詞,全國政協副主席張梅穎發來賀信表彰抱華樓在藝術創作領域取得的成績,全國人大常委會副委員長桑國衛親自蒞臨抱華樓出席開館盛典……

相信在國家和政府的領導下,在各界學者專家的關心和參與下,抱華樓國畫研究院將成長為一個高層次藝術收藏中心、一個現代化藝術展覽中心、一個高層次的學術研究中心、對外文化交流中心和美術活動中心。

抱華樓建築

抱華樓國畫研究院的建築是抱華樓令人矚目的學術資源外的另一大亮點。抱華樓的建築秉持創辦者何水法的“中國的”且是“現代的”的設計理念,歷經七年,打造為富有傳統精神又極具現代氣息的面貌。畫耶?建築耶?既是畫又是建築。抱華樓由花鳥畫大師何水法先生創辦並親自參與設計,何水法把他畫作里寫意的豪放、工筆的細膩全部用在了這裡。那大面積融入山林的灰綠牆面,是他畫面里的留白;那靜靜滲開於外牆的細雨氤氳,是他筆下暈染出的大幅水墨丹青;那疏密錯落的建築布局,是他畫面中精美的構圖;那點綴於建築間的奇花異卉,是他揮毫寫下的朵朵奼紫嫣紅。

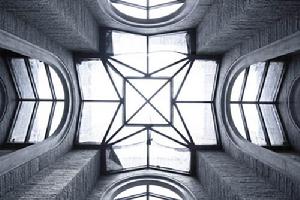

現代耶?傳統耶?既現代又傳統。簡潔利落的幾何形體,金字塔式的玻璃天窗、縱深延展的拱形連廊……在這裡,西方的現代元素幾乎占據了建築的主體,然而,細節之處卻處處是中國傳統的影子。窄而長的窗框景繪出一幅幅花鳥“條屏”,大面積的落地窗借景繪成一張張山水“巨製”,牆體與空間營造出傳統哲學裡的虛實開合。抱華樓現代的表相之下,無處不是傳統的精神。

這座融合繪畫與建築理念、貫通傳統與現代精神的建築,整整花費了何水法七年的光陰。全心的付出總有令人驚喜的回報,早在2009年,抱華樓形制初具之時,就與央視新樓一起入選了在比利時舉辦的歐羅巴利亞“心造——中國當代建築前沿展”,圓了何水法那多年的“築畫”之夢。

抱華樓的相關報導

何水法“畫”了七年

這幢充滿中國畫情趣的小樓,將成為杭州的又一處人文景觀2012-05-27 07:36 來源:錢江晚報 作者:鄭琳

不是第一次去何水法的抱華樓,然而每次去,都感覺到去的似乎不是同一個地方。富陽受降鎮,黃公望《富春山居圖》曾描繪過的廟山腳下,這棟灰色的建築仿佛一顆靈石,與周圍的樹木、竹籬、花草、池塘一起,“長”在了山坡上,因“四時之景不同”,而其樂無窮。

這是著名畫家何水法歷時七年精心打造的個人美術館。5月28日,它將正式對外開館。與此同時,首屆“百花迎春2012抱華樓國際花卉畫邀請展”也將在此舉行。

何水法還將利用這個個人藝術館,作為國畫研究院,帶領他的學生創作。他更想利用這樣一個機會,為中國傳統花鳥畫的發展盡一份力。

天然的。人文的。

“當我第一次聽到廟山這個名字時,心裡就咯噔一下,因為黃公望所繪的《富春山居圖》描繪的就是廟山塢一帶的景致,立刻覺得更加有緣了。”在何水法看來,遇到這樣秀美的山水花木也是一種緣分。

在抱華樓賞花畫展,將是一件穿越自然與人文的奇妙之旅,因為,你會分不清它們的界限。

抱華樓外花卉環繞,故名曰“抱華”。春有牡丹,秋有紅葉;展廳前的池塘里,夏荷即將盛開;路邊的林蔭小道上,梅樹傲立。那還是從超山移來的梅花,超山是吳昌碩生前常去賞梅的地方。吳老曾有佳句云:“十年不到香雪海,梅花憶我我憶梅”,正合了何水法崇尚天然的心意。

“中國畫強調‘天人合一”,也即對自然的尊重。”作為一個國畫家,何水法用畫筆表達對自然生命的體悟,而他的建築也要表達同樣的尊重。

門前屋後的那些樹木、竹林,很難分清哪些是山上原有的,哪些是後來栽種的。東面空地上一棵樹,根基生生地比周圍的磚地高出一米,用磚石砌起來護住。原來這是它原本生長的山坡。

甚至於房檐下、屋子裡、台階上,也會猛不丁穿出一棵樹來,擋了行人去路,或乾脆成為屋中的一個奇景。

並非什麼昂貴的古樹名木,但何水法和南方設計院的設計師王登悅為了讓它們與抱華樓共生,費盡心機。

西樓畫室前的一棵小樹,阻擋了工程機械上山築屋的去路。為了避它,設計師不但圍著那棵樹建了一圈別致的圍牆,還不得不讓施工者人拉肩扛著建材上山。

天人合一最昂貴的代價,在西區的一片天然池塘上。那裡有30度的陡坡,坡上原生的樹木輕輕拂過水麵,正是“疏影橫斜水清淺”的景象。然而,倘若建築師要建一個臨水平台,那些樹木就要被砍去。

“這些樹就像美人的面紗,如果揭掉它,美感就大打折扣。為了護住這塊‘面紗’,花了巨額代價,也讓施工人員吃了很多苦。”

現在,何水法很愜意地坐在臨水的廊下微笑,“現在這樣的效果,這幾棵樹起了點睛的作用。”

中國的。現代的。

如果說何水法提出的“天人合一”,只不過考驗了設計師對自然的誠意,和施工者的耐心的話,那么他所要求的“中國的、現代的、能傳世的作品”,不啻於出了一道哲學難題。這幾乎是當今中國建築界面臨的最高命題了。

什麼是“中國的”,又是“現代的”建築?也許,今天的抱華樓能給出一個答案。

2007年的夏天,天氣非常炎熱,何水法和助手章健一起輾轉於杭城的專業石材市場尋找外牆材料。他們在尋找一種能像水墨韻致的材料,最終,他們邂逅了“福建青”。那是剛剛運到的一批石板,靜靜地碼放在場地里。石板側面自然的斷裂面在逆光中顯得格外有味道。大家頓時眼前一亮,要找的正是它!

王登悅就用這一種材料,把自然斷裂面砌成外牆,用“機切面”鋪到園路上,“火燒面”和“亞光面”交替地用於室內裝修。單一的石材做出多種表達,正如中國畫中的淡墨、淺墨、濃墨、宿墨,“墨分五色”。雨天的時候,雨水滲透在牆面上,像極了宣紙上的“暈染”效果。

抱華樓的窗也格外獨特。那些細細的長條狀的窗戶,宛如嵌入牆壁的“條屏”,屋外的景致借窗而成天然的中國畫。

“不通過大面積的玻璃看山景,而是用條屏將山景分解為若干狹長的畫面,幾棵野樹,幾根枝條斜斜插入,正合國畫的條屏效果。”何水法說,“因為中國人喜歡從小小的窗欞中看世界,而西方人以喜歡一覽無餘的方式看世界。中國人喜歡的繪畫也是‘賞心悅目三兩枝’,講究畫外之意,講究韻味,講究含蓄。”

這是何水法和設計師們一起參觀大量中國經典建築後獲得的啟示。

“不管是徽派的還是大屋頂,是馬頭牆還是四合院,那些長長的巷子、高高的院牆和移步易景的空間感留給我們最深的印象。這種熟悉的感覺其實來自於中國人對待世界的思考方式。”

正如中國畫一樣,有些地方需要留白,有些地方則需要密集,“疏可走馬、密不透風”。

無怪乎每次走進抱華樓,都仿佛在不同的地方在這個不大的空間裡,那些轉折、迴廊隔斷了空間,又滋生了新的空間,在其中移步、回望,每走一步都是不同的景致。

你看別人在畫中,別人看你也在畫中。

何水法:寫意抱華樓

時間:2012-5-25 8:34:52 信息來源:浙江線上-浙江日報 記者劉慧簡潔的幾何形體造型、利落的外立面、拱形的連廊、金字塔式的玻璃天窗……抱華樓——何水法美術館將於5月28日絢麗綻放,同期將舉辦首屆“百花迎春——2012抱華樓國際花卉畫邀請展”。七載織繭,一朝化蝶,建設者到底經歷了怎樣的心路歷程?他所呈現的又是怎樣一座既傳統又現代的中國畫藝術殿堂?

廟山之妙

宅旁、籬下、林中、山頭、土坡、塘邊,只要有空隙的地方,都是花香嵐氣,間以白霧,花兒開得淋漓盡致,氣勢非凡——抱華樓被何水法用水墨的靈氣,深深地“種”在了廟山之間。

富陽,受降鎮。7年前,一日,何水法驅車駛下320國道,轉進九龍大道後,信步登山,一路樹繁葉茂、鳥鳴山幽,沿山腰轉至後山,又見一池碧水透過花木泛出熒熒波光。山明水秀、草木清幽,實在是一個難得的所在。何水法當即決定,“抱華樓——何水法美術館”就設立於此。

何水法愛賞花、愛畫花、也愛養花,抱華樓之名即有“抱花”之意,他刻有“花間豪士”章,可謂“花痴”。在抱華樓國畫研究院,何水法不僅保留了大量廟山原有花木,也購置了大量奇花異草散植其間,大到桂花、翠竹、寒梅、牡丹,小到遍地的野菊花、萱草、海棠,無不精心經營位置,朝夕照料。四季花木陪伴,或賞或寫,頗有文人雅趣。

抱華樓的韻味遠不止這些,借景、框景、轉折、開合……在現代的建築外觀下,隱藏的是中國建築的傳統精神。

“奇崛之地往往能夠設計出奇絕的作品,這和中國的雕塑是一致的。雕塑講究充分利用材質的紋理變化來雕琢作品,講究天趣,這樣的作品才是獨一無二的。”當時很多人認為這個項目僅僅是造一些房子而已,但對何水法來說,造這樣一個建築本身就是藝術創作,他希望這個園也能夠作為一件藝術作品留傳下去。因為這是中國畫家的藝術館;這座美術館必須是中國的、 現代的、是作品!唯一的,不可複製。

當何水法與浙江南方設計院的設計師們相遇時,忽然發現中國古建築,那長長的巷子,那高高的院牆,那移步易景的空間感——不管是大屋頂、馬頭牆還是四合院,步入其中感受到的是那份熟悉,這種熟悉的感覺其實來源於中國人對待世界的思考方式——含蓄的、向內的,這種圍合的感覺,亦如中國畫對於空間的追求。

在何水法看來,中國畫都是寫意的,“意”即畫家心中感受到的外物的精神和形象。唐代畫家張璪說“外師造化,中得心源”,“心源”可以理解為畫家內心的世界,有“心源”方得“心像”,後者則是具象的形態。而中國畫作為中國傳統文化的集中體現,含納天、地、人之精、氣、神,包括著人文、意象和人格的多層意義。

抱華樓遠景

“抱華樓的設計,即受此啟發。”設計師王登悅試圖去除傳統建築中 “形”的那些內容,而抓住“意”的本質,由描繪“意”而喚起人們心中對傳統的強烈共鳴,進而重現傳統。而在人們心中的“意”,其實是中國傳統建築環境給人的“感受”而獲得的“心像”。

“其實,這也和中國畫是一樣的。”就像何水法的牡丹,有些地方需要留白,有些地方則需要密集,即所謂的“疏可走馬、密不透風”。在何水法眼裡,中國畫與建築的相通之處,首先表現在中國畫所強調的“天人合一”,也即對自然的尊重。寫生是畫家對自然生命體悟的表達,這種表達體現在建築上就是對自然的尊重。“對自然的尊重在這個項目設計中是作為一個非常重要的原則被確定下來的。”何水法稱,這裡的尊重不僅是對自然植被的尊重,更重要的是對自然形成的地貌的尊重。

2009年,抱華樓與水立方、鳥巢等一起,入選了歐羅巴利亞“心造——中國當代建築前沿展”。

富春之緣

何水法之所以決定建造這樣一座美術館,也是由一個機緣促成的。

那是2005年春天,何水法率領杭州師範大學美術學院“何水法高研班”的弟子們來到菏澤寫生,這是他第11次北上菏澤寫生牡丹。牡丹是他的富有和快樂。牡丹使他忘卻人世間的煩惱。魏紫、姚黃、趙粉、何白、二喬、烏龍臥墨池……學生們在盡情畫牡丹的同時,學期也隨之悄悄結束了。“很多學員都希望能有一個場所繼續跟隨我學習。”何水法說,建設抱華樓最初的出發點,是想建一個反哺學習的場所。

此外,杭州作為南宋都城,很好地延續了南宋畫院的繪畫傳統,何水法覺得這是一個非常難得的資源,充分利用好這個資源有助於中國傳統花鳥畫的復興和創新。因此,何水法更想利用這樣一個機會,為中國傳統花鳥畫的發展盡一份力。

於是,才有了7年前何水法選址廟山的一幕。

“當我第一次聽到廟山這個名字時,心裡就咯噔一下,因為黃公望所繪的《富春山居圖》描繪的就是廟山塢一帶的景致,立刻覺得更加有緣了。”在何水法看來,遇到這樣秀美的山水花木也是一種緣分。

其間,充滿新古典意蘊的抱華樓雖然尚未完全竣工,卻已然深深吸引了許多人的眼光。抱華樓融美術館、教學廳、創作室、生活區於一體的設計方式更是讓無數醉心於藝術創作的人們嚮往不已。畫家在山間寫生,而後可以回到創作室潤色升華,作品完成後又可以放入美術館陳列展示,還可以在這裡與同好交流學習……這樣一個全方位的學習創作環境的確讓人艷羨。

這處藝術殿堂,同樣吸引了外國藝術家的目光。2010年隆冬,杭城剛下過第一場雪,當白雪還在美麗的山水之間消融時,抱華樓卻迎來了一位特別的文化使者——烏克蘭利沃夫國立藝術學院院長安德烈帶著對中國畫藝術的無限熱愛,專程來到杭州,把烏克蘭利沃夫國立藝術學院駐中國文化交流中心設在抱華樓。抱華樓——何水法美術館,也成了那座古老的歐洲藝術院校在中國的文化交流中心。

利沃夫國立藝術學院是烏克蘭三大藝術院校之一。安德烈院長把利沃夫國立藝術學院的“榮譽博士”稱號頒發給何水法,這是該院第一次把這個榮譽授予一個中國藝術家。

儼然成為中烏藝術交流媒人的何水法,繼將烏克蘭精品油畫引進抱華樓之後,又請來了烏克蘭的國粹——玻璃藝術。該展覽匯集了十餘位世界頂級玻璃藝術家的50餘件玻璃藝術作品,以及由“烏克蘭人民藝術家”弗拉基米爾·巴對克領銜3位烏克蘭油畫家的50餘幅油畫作品,是烏克蘭玻璃藝術與油畫精品在中國的首次同時集體亮相。“藝術需要傳承,更需要發展。”何水法說,在當代全球化的大背景下,各國藝術的發展都離不開與外界的交流和借鑑。

如今,何水法在自費建成的抱華樓里,先後舉辦了多次國際藝術交流展,也切實體會了一把民間對外文化交流的苦與樂。於是,他將關於“民營藝術機構參與對外文化交流與輸出”的提案提交全國兩會。

一份責任,一份擔當。在何水法看來,隨著經濟實力的持續增長和文化事業前所未有的大發展,中國對文化藝術建設事業和對外文化交流與輸出事業的重視程度與日俱增。在這個大背景下,傳統的以官方為主體的對外文化交流與輸出作為主流輸出方式發揮了交流主渠道作用,比如通過舉辦官方展覽、中外文化年等活動讓外界了解中國悠久燦爛的文明財富,展示人文思想,促進了世界各國對中華文化的廣泛認同。與此同時,具有輸出內容豐富、輸出方式靈活多樣等優勢的民間對外文化交流與輸出作為主流輸出方式的補充,所起的作用同樣不可忽視。

公望之願

那日,跟隨何水法穿行在細雨朦朦的廟山之間,雨水打在抱華樓的外牆,就像墨汁滴到宣紙上一樣慢慢暈開,呈現出水墨畫“以白計黑”、“墨分五色”的效果,特別契合中國畫所表達的意境。站高遠眺,抱華樓就似一幅中國畫——將“自然面”貼在美術館外立面,“機切面”鋪到園森小路上,“火燒面”和“亞光面”交替地用於館內各個角落。“你看,這也像極了中國畫用淡墨、淺墨、濃墨、宿墨的墨法,表達出不同意境。”何水法很是得意。

在抱華樓偌大的畫室中落坐,何水法透過四處玻璃窗閣顯現的自然山水畫面說:“其實,我想建設抱華樓的心愿已經埋藏心底很久了。”何水法的恩師陸抑非是吳湖帆“梅景書屋”的傳人,而身為《富春山居圖》合璧提案的第一提案人、著名畫家、全國政協委員何水法,論輩份,吳湖帆就是他的師公。陸抑非曾給他講過《剩山圖》的故事,書法恩師沙孟海也曾給他講過《剩山圖》的故事。

對這幅山水巨製的崇敬,以及突然獲悉自己與這幅傳世名作的關聯,在青年時代的何水法心裡,留下不可磨滅的印記,讓兩段畫作合璧的念頭悄然滋生。從此,何水法心中對《富春山居圖》多了一份牽掛。

說來也巧,何水法和《富春山居圖》充滿了多個機緣的巧合——公元1350年畫成,時值農曆庚寅年,公元1650年畫焚,也是農曆庚寅年。他寫提案時的2010年又是農曆庚寅年,距1350年恰好660周年,過了11個甲子,在庚寅年合璧展出,那是多么圓滿的事。2005年,他在富陽選擇建抱華樓的地址叫廟山,就是當年黃公望畫《富春山居圖》的寶地之一。“黃公望正是在此一帶結廬隱居,創作出了這幅著名山水畫,而這幅作品所描繪的‘富春美景’,恰恰就包括了廟山的秀麗景致。”何水法感嘆:這是老天冥冥之中的賜予。名日抱華樓,其寓意也是想為承傳中國畫盡綿薄之力。

為實現合璧之願,早在上世紀90年代初,何水法就以大陸“傑出人士”的身份到台灣,他的第一站就到台灣故宮博物院,尋覓了一圈,只看到了徐青藤的水墨牡丹等作品,卻沒有看到《富春山居圖》的《無用師》卷。後來他又去了兩次,希望能夠看到《無用師》卷的真跡。每次都是滿懷希望而去,抱憾而歸。“沒看到《富春山居圖》,我不甘心。”

2005年,當何水法選擇了富陽受降鎮的廟山建抱華樓後,心裡隱隱覺得,“我這輩子真的是與黃公望大師有緣了。”何水法越發相信自己注定要與《富春山居圖》結緣,讓兩段分隔多年的畫作合璧的念頭更加強烈了。

2010年,適值《富春山居圖》問世660周年,何水法覺得讓兩段畫作“團圓”的時機已到。在全國政協十一屆三次會議上,何水法提交了《富春山居圖》合璧展覽的提案。當他把自己起草的《關於富春山居圖合璧故里展出的提案》分送給參加全國政協的文藝界委員後,鄭欣淼、馮遠、韓美林、馮驥才、梅葆玖、鞏漢林等委員當即附議。在溫總理關懷下,2011年《富春山居圖》合璧展正式啟動,何水法幾十年的夙願終於實現。他說:“2011年去台灣參加《富春山居圖》合璧展覽,對我來說已是四顧茅廬,而且是一次如願之行。這是兩岸百姓之幸,文化之幸,也是我何水法的終生大幸。”

可是,這隻成功了一半,《富春山居圖》(無用師卷)還沒能回到它的誕生地。“我特別希望《富春山居圖》(無用師卷)也能回到它的原創地合璧展出。”站在抱華樓偌大的平台上,何水法極目遠眺:如今,我最大的心愿就是能讓《富春山居圖》這幅傳世名作在抱華樓相遇——讓一幅完整的《富春山居圖》永遠合璧在一起……

抱華樓大事記

2005年,何水法決意創立抱華樓國畫研究院並選址富陽。2009年,初具雛形的抱華樓與央視新樓一起入選在比利時舉辦的歐羅巴利亞“心造——中國當代建築前沿展”。

2010年12月,抱華樓國畫研究院與烏克蘭利沃夫國立藝術學院合作建立烏克蘭利沃夫國立藝術學院駐中國文化交流中心。

2011年7月,抱華樓國畫研究院與烏克蘭利沃夫國立藝術學院合作策劃並舉辦“藝術無疆——烏克蘭油畫邀請展”。

2011年11月,抱華樓國畫研究院與烏克蘭利沃夫國立藝術學院合作策劃並舉辦“光與火的神話——烏克蘭油畫與玻璃藝術邀請展”。

2012年5月,抱華樓國畫研究院正式落成並舉行了隆重的開業慶典。

抱華樓創辦者何水法

何水法曾對兩宋花鳥畫作過精深的研究,其工筆花鳥畫結構嚴謹,用筆圓潤自如,設色典雅秀逸。寫意則受青藤、八大之影響,氣旺神暢,筆墨華滋,渾然天成,厚實靈動。

何水法作品被中國美術館、中國畫研究院、中央軍委、北京人民大會堂、中南海紫光閣、勤政殿、懷仁堂、釣魚台國賓館、美國亞洲藝術博物館、日本國際美協、澳洲東方藝術家協會等眾多機構收藏。