折從遠

她的祖父折從遠,字可久,因避後漢高祖劉知遠名,改從阮。從阮的父親折嗣倫是麟州刺史,後唐莊宗李存勘鎮太原,以為牙將,後為府州刺史。後晉出帝 (石敬瑭子)與契丹敗盟,從阮以兵攻契丹,取其城堡十餘,升為本州團練使,兼領朔州刺史、振武軍節度使,後漢高祖劉知遠代後晉為帝,於州府建永安軍,以從阮為節度使,加檢校太師。隱帝時,又迸封歧國公。後來他兒子折德慶被任為府州團練使。後周顯德六年 (959年)自檢校太保加檢校太傅。

楊業和折賽花

折賽花

折賽花折賽花生長在世代名將的家庭環境中,自幼即愛騎馬射箭,舞劍耍刀,且學習兵法,頗通兵略,協助父兄把關禦敵。一年秋天,契丹派耶律敵烈率兵五萬侵犯府州,老將折德扆在敵我力量懸殊下,又兼身體欠佳,折賽花毅然向父親提出代父把關。她一方面採取拖延戰術,一方面急派人到火山王楊弘信那裡求援。楊弘信是楊業的父親,與折德扆是世交,弘信即親率軍隊前往府州援救,遼兵在楊、折兩軍夾擊下大敗,耶律敵烈也被楊弘信殺死。這次勝利,表現了折賽花的軍事才能。

由於楊折二家是通家之好,又兼楊業和折賽花自幼青梅竹馬,志趣和愛好相同,於後漢乾祐二年 (949年)結為夫婦。婚後折賽花隨夫居住太原北漢 “楊府”。平時,她組織楊府內女僕習武訓練。康基田著 《晉搜略》一書中說:折賽花家中“婢僕技勇,過於所部。用兵克敵,如蘄夫人 (梁紅玉)之親授桴鼓然。”現在戲劇上的“楊門女將”大多有其原型,是經藝術加工創造出來的、有一定的根據。如八姐、九妹。據山西代縣鹿蹄澗村楊家後代說,楊業有兩個女兒,一個叫楊延琪,一個叫楊延琅,是折賽花的得力助手。但 《楊家將世系表》中無此二人。因為舊社會家譜一般郡不錄婦女,不管怎樣,折家軍也是一間巾幗英雄。代縣楊忠武伺保存的《楊氏族譜》中對摺太君作了全面評價:中心樂善,內助教忠,受龜壽五福之多,邀象服六珈之貴,不我先不我,後睹星月之重明;俾爾熾俾爾,昌煥乾坤之新渥。愛稽邦典,益迸郡封。汝有子,若漢室功臣山河永誓;汝有德,如魯候壽母松柏彌堅。被我寵光,貳緩休祉,可特封鄭國科太君夫人。”這個評語的根據應是皇帝的浩封,也是後人尊稱之為折(佘)老太君的由來。

生卒年月

折賽花

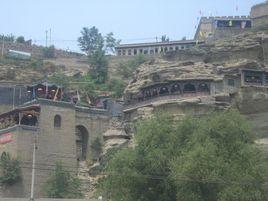

折賽花關於折太君的生卒年月,據楊維森先生所若 《弘農楊氏族史》一書稱,折太君生於934年,卒於1014年,享年80歲。她死後葬在今山西保德縣城南20公里折窩村 (乾隆《保德州志》),陝西白鹿原鯨魚溝有佘家坡頭村,村中佘姓皆佘太君母家後代。折氏在府州 五代北宋時期,府谷、神木一帶,乃府、麟州的所在地,境內番漢雜居,遍布著党項羌的族帳,以地方土豪折氏為代表的封建割據勢力,在契丹(遼)和党項(西夏)的威脅下,為維護其自身利益而先後依附後唐、後晉、後周和北宋,確立臣屬關係,接受冊封和糧餉,爵祿世代傳襲,實為獨霸一方的小朝廷。值得一提的是折氏在府州,就像李繼遷在夏州一樣,都是地方豪族,不同的是對當時的中央政府態度不一樣,一忠一叛。折氏從公元870年前後折宗本奠基府州算起,到1139年西夏攻占府州,折彥文出走為止,共傳9傳270年,通貫五代北宋。折氏世世將門,子弟多為武藝嫻熟、躍馬彎弓之健兒。他們的子孫後代歷任府州節度使、刺史、團練使等職,世世代代掌管軍權。從殘唐五代以後,名將良才英武超毅,果敢決勇,當時稱為河東第二將的折可存,就出於折氏門下。他們在風沙滾滾、貧瘠荒涼的陝北一角,在大河上下,長城內外,以數千之眾,迎戰夏、遼兩大強敵,禁止西北,保衛鄉里,使得府、麟二州長期得以安寧,寫下了轟轟烈烈又極為悲壯的一幕。在府谷,人們至今還稱折氏墳園為“折王墳”。以折氏抗戰為題材的戲劇,如《佘(折)太君百歲掛帥》等,歷演不衰,膾炙人口。