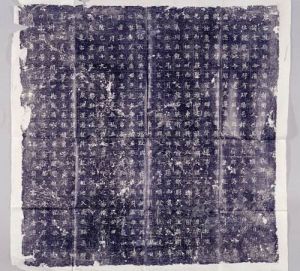

碑文內容

墓主:折可存

墓主生卒年:紹聖三年(1096)~靖康元年(1126)

撰者:范圭

書者:范圭

葬地:府州天平山(今陝西省府谷縣)

書體:正書

宋故武功大夫河東第二將折公墓志銘

華陽范圭撰

公諱可存字嗣長,府州之折也。惟折氏遠有世序,茅土相紹,垂三百年,代不乏賢豪。公為人剛直不撓,倜儻有大節,嘗慨然起功名之念,恥驕矜而羞富貴,篤學喜士,敏於為政,名重縉紳間,果公家一代之奇才也。曾 祖簡州團練使贈崇信軍節度使諱惟忠;曾祖妣劉氏,彭城郡夫人。祖果州團練使贈太尉諱繼閔;祖妣劉氏,雲 安郡夫人;慕容氏,齊安郡夫人;郭氏,鹹安郡夫人。考秦州觀察使贈少師諱克行,謚曰武恭;妣王氏,秦國 夫人。公以武恭蔭補,入仕為右班殿直,俄遷左侍禁,官制行,改忠訓郎,充經略 司準備差使。公之仲兄,今節制承宣公也,時為統制官,辟公主管機宜文字。夏人女崖來擾我邊,西陲不寧者十有五年。女崖,酋之桀黠者,伺吾虛實,洞察無遺,邊民苦之。朝廷立賞御逐,統制命公率所部捕之,眾不滿百。公設廳奇謀,以伏兵生獲女崖,遂奠西土功。奏遷秉議郎, 閤門祗侯,升第四副將。

宣和初元,王師伐夏,公有斬獲績,升 閤門宣贊舍人。方臘之叛,用第四將從軍,諸人藉才,互以推公,公遂兼率三將兵。奮然先登,士皆用命,臘賊就擒,遷武節大夫。班師過國門,奉御筆捕草寇宋江,不逾月,繼獲,遷武功大夫。張孝純帥太原,辟河東第二將。雁門索援,公受命不宿,曰:固吾 事 也,即駐兵崞縣。城陷,被質應州。丙午歲,自應間道而南也,季秋四日終於中山府北寨,享年三十一。庚戌十月四日葬於府州西天平山武恭公域之東。公娶吉州刺史張世景之女,封安人。一子彥深,保義郎,早亡。女一人,許謫蜀忠文公曾孫范圭。圭嘗聞公之來中山,蓋今太安人張氏乃公所生母,尚在並門,公欲趨並拜母,無何數不少延,壽止於斯。哀哉!忠孝兩不得盡,在公為深憾矣!於其葬也,圭受命於承宣公而為之銘,銘曰:

既冠而仕,仕已有聲。女崖巨猾,舉不再征。

俘臘取江,勢若建瓴。雁門之役,為將治兵。

受命不宿,懷忠允勤。門道自南,憶母在並。

公乎雲亡,天道杳冥。誰為痛惜,昭昭斯銘。

歷史意義

折可存於《宋史》無傳,然其先世則歷歷可考,除志中之折惟忠、折繼閔、折克行外,尚可溯及折御卿、折德扆、折從阮,據《宋史·折德扆傳》記載:折德扆,世居雲中,為大族。父從阮,自晉、漢以來,獨據府州,控阨西北,中國賴之。折氏自五代以來即據有府州,至宋時在宋太祖「許以世襲」的特權下,折氏遂父子兄弟相繼世襲府州,故志言其「遠有世序,茅土相紹」。關於折可存事跡的記載:生獲女崖、參與伐夏,可以看出宋夏之間的緊張關係,以及府州所扮演的重要角色;討平方臘、擒捕宋江,可存累立戰功,足見其統兵之能,其雖以蔭補入仕,然以軍功獲升遷,非無才之人;馳援雁門,被質應州,則為可存捲入宋金戰爭而被俘之事,志言其間道而南,趨並拜母,可能為可存由金人營中逃出,南奔宋疆的隱語,尤其志文在入金後不冠金朝年號,而以乾支紀年(按:庚戌年為南宋建炎四年,金天會八年),是不願奉金正朔,對宋念念不忘之一證。

折氏的婚姻狀況中,從墓誌得知,繼閔配劉氏、慕容氏、郭氏,克行配王氏,可存娶吉州刺史張世景之女,可存女嫁范鎮曾孫蜀人范圭,其中慕容氏可能為鮮卑族、王氏為豐州藏才族之外,其餘姓氏多屬漢族,故推測其有與漢族通婚的情形,即折氏雖源出党項族,但似乎經過和漢人通婚,而逐漸混血漢化了,《宋事實類苑》卷54:“夏倚常言,嘉佑中為麟卒,沿牒至府,其州將乃御卿四世孫,不類胡種。”“不類胡種”指出折氏在面貌特徵上已非純少數民族了。

另外銘文上記載惟忠的贈官為崇信軍節度使,繼閔為太尉,克行為少師,謚武恭,然據《宋史》所載則為惟忠贈官為耀州觀察使,繼閔未見贈官,克行贈武安軍節度使,未有諡號,志文所載與史傳不合,未知何故?志且言今太安人張氏乃公所生母,但前記載克行之妻為王氏,前後似有矛盾,是否墓誌文本中只載正室?

折可存於《宋史》中無傳,只見於他人的傳記中此,所以墓誌或可補其事跡之缺略。該墓志銘之所以讓史學界關注,更主要的是上面記載了折可存既參與了鎮壓方臘起義又參與了鎮壓宋江起義,而其順序是先征方臘後滅宋江,這就和我們一直以來從《續資治通鑑》和《水滸傳》中讀到的先後順序正好相反。如果銘文所言屬實的話,那么也不會有宋江參與征討方臘的說法了。對待歷史學研究的證據,一般物證重於記載,越早的越有說服力。編《續資治通鑑長編》的李燾是南宋人,編《宋史》的脫脫是元朝人,而折可存畢竟是事件的當事人。此外,過去的墓志銘,是對一個人的蓋棺定論,類似現在追悼會上的悼詞,要經過官家的認可。在征宋江這件重大歷史事件上自吹自擂胡說八道,不僅官家通不過,同僚也會恥笑的,所以折可存在此問題上吹牛的可能性比較小。但很長一段時間裡,折可存墓志銘只是一件孤證,缺乏旁證,孤證的說服力也是很小的。

到上世紀七十年代末八十年代初,國家突然對宋江是否征方臘這段歷史發生了興趣,組織了有關院校和歷史學專家進行了考證,有學者找到了北宋朝廷表彰折可存的聖旨,和一些相關資料,證實了折可存墓志銘的記錄基本是可靠的,宋江是在宣和三年夏,在方臘失敗之後才被打敗。現在許多大學的教科書上都採用了折可存墓志銘關於滅宋江的說法,文化部辦的中華文化信息網中介紹中國歷史,也採用了方臘先失敗,宋江後失敗的說法。

當然,權威部門認定不等於在學術上就不可爭論,後來仍有部分歷史學家質疑折可成墓志銘的可信性。特別是一些專家認為,七十年代末八十年代初論證宋江是否征方臘,是出於對七十年代中期“評《水滸》批宋江”的撥亂反正,具有較濃厚的現實政治色彩。不過,這種很專業的學術問題,只能由專業的歷史學家去考證,但宋江沒有參與征方臘,從那時開始,一直是歷史研究中的主流觀點。而《折可存墓志銘》也成了研究宋江起義的必要參考。