資本流動

國際資本流動,是指資本在不同國家或地區之間作單向、雙向或多向流動,具體包括:貸款、援助、輸出、輸入、投資、債務的增加、債權的取得,利息收支、買方信貸、賣方信貸、外匯買賣、證券發行與流通等等。

國際資本流動按照不同的標誌可以劃分為不同類型,按資本的使用期限長短將其分為長期資本流動和短期資本流動兩大類。長期資本流動是指使用期限在一年以上或未規定使用期限的資本流動,它包括國際直接投資、國際證券投資和國際貸款三種主要方式。短期資本流動是指期限為一年或一年以內的資本流動。

誘發因素

(1)利用市場匯率的變動進行投機性外匯買賣。它又可分為兩種情況:

其一,一國國際收支出現暫時性逆差時,該國貨幣匯率會暫時下跌,投機者預測到這種匯率下跌具有暫時性,不久就會回升,於是按較低匯率買進該國貨幣(意味著該國的資本流入),待匯率上升後按較高匯率賣出(意味著資本輸出);反之,一國國際收支出現暫時性順差,該國貨幣匯率會暫時上升,投機者於是按較高匯率賣出該國貨幣(意味著該國的資本流出),待匯率下跌後再按較低匯率買進(即資本流入)。這種投機性資本流動可縮小匯率波動幅度,並最終使匯率趨於穩定。

其二,一國國際收支出現持續性順差時,該國貨幣匯率會持續堅挺,投機者預期該國貨幣將升值,於是賣出他國貨幣而購進該國貨幣。這種投機性資本流動能使匯率波動幅度擴大(加速貨幣貶值或加速貨幣升值的進程),從而使匯率更加不穩定。

(2)利用利率的變動或國別利率的差異,將資本從利率較低的國家調往利率高的國家,以牟取利差收益。這種資本流動的前提是兩國貨幣匯率比較穩定,即在無匯率風險的前提下,使資本流動以賺取利率差。

(3)利用國際金融市場上證券價格的變動,調動短期外匯資金,參與證券買賣,賤買貴賣以牟取利潤。

另外,利用黃金市場金價的變動和國際商品市場價格的變動也可以從事投機性的短期資本流動。前者如投機者利用某些政治事件或某種貨幣可能升值、貶值等謠言,運用投機資本衝擊黃金市場,以某種貨幣搶購黃金或拋售黃金換取某種貨幣,哄抬或壓低金價,從中獲利。後者如投機者根據重要商品的價格漲落,低價買進而高價賣出,或高價拋出而低價補進,賺取投機利潤。

流動方式

投資性資本流動又可包括以下四種具體方式:

1、在沒有外匯抵補交易下,利用貨幣謀求更高收益的資本流動。例如,在匯率穩定的前提下,各國政府為了改善國際收支狀況而提高貼現率所吸引的短期資本流動,就屬此類。

2、對暫時性的匯率變動作出反應的資本流動,它包括兩種情況:一是一國發生暫時性國際收支逆差引起的匯率暫時性下跌,由於投機者預期到這種貨幣匯率不久會回升,因此買進該國貨幣,致使短期資本向該國流動;二是一國發生暫時性順差,其結果恰好相反,會導致投機資本流出該國。

3、預測匯率將有永久性變化的資本流動,即當投機者預期到某種貨幣匯率會持續下跌時,就會拋出該種貨幣,造成資本流動,反之,當投機者預期到某種貨幣匯率會持續上升時,就會買進該種貨幣,造成資本流入。這種資本流動會加劇國際金融市場的動盪。

4、與貿易有關的投機性資本流動,即通常所說的“超前”與“掉後”,亦即人們認為幣值即將調整而加速或延遲外匯抵補交易的過程,進出口商根據對今後某一特定貨幣價值的估算而要求客戶儘快支付貨款或準許客戶延遲支付貸款。

背景

80年代以來,國際直接投資出現了兩個熱潮期:一是80年代後半期。據統計,1986-1990年國際投資流出量平均每年以34%的速度增長;每年流出的絕對額也猛增,1985年為533億美元,1990年高達2250億美元;國際直接投資累計總額從1985年的6836億美元,增至1990年的1.7萬億美元。二是1995年以來。1995年國際直接投資總量達3150億美元,增長40%,1996年達3490億美元,增長11%;1997年達4 240億美元,增長25%。1997年全球國際直接投資並沒有因亞洲金融危機而減少,而且各地普遍增長。

中國引資的成就是舉世矚目的。不過,這裡的引資,主要是指引進外國直接投資,而證券投資與其他投資卻顯得微不足道。這實際上是中國的引資戰略使然,即對於直接投資有種種優惠,而對證券投資的進入則設定了門檻。這樣做的理由很簡單,直接投資不僅能夠帶來資金,還能夠帶來技術、管理等方面的溢出效應;而證券投資或其他短期國際資本(如對沖基金)主要是逐利資本,基本上只有資金方面的效應,並有可能給國內金融市場帶來較大負面衝擊。因此出現了重直接投資、輕證券投資的局面。

發展

隨著國際資本流動格局的變化,專注於直接投資的做法需要改一改了,因為非直接投資(或“非FDI”資本)將會變得越來越重要。

根據國際收支平衡表,非FDI=證券投資+其他投資+誤差與遺漏。需要說明一下,“誤差和遺漏”反映的往往是官方控制之外的資本流動。就非FDI相對於直接投資所具有的更強的流動性、易變性和投機性。

1990年代以來,中國一直存在著非FDI流出,而到亞洲金融危機期間,這種流出達到頂峰。1998年以後,非FDI流出逐步減少,到2003年發生逆轉,是大量非FDI流入,這種非FDI流入的規模是自1980年代改革開放以來從未有過的,到2004年,非FDI流入額更是出現一個高峰,達到800億美元,超過600億美元的FDI流入量。而2005年上半年,非FDI流入也超過了150億美元。

更大規模的非FDI流動將會構成中國資本流動的新格局。因為,中國的資本賬戶全面開放儘管一直還沒有一個時間表,但資本流動渠道的逐步放寬卻是有目共睹的。2001年,中國放開了對外提前償還本外幣貸款、由外債轉換的貸款和外債而購買外匯的限制;2002年,中國開始實行合格境外機構投資者制度,允許非居民在國內股票市場投資(A股),但須遵守某些限制規定;2003年,對於從中國金融機構取得外匯貸款的居民,償還本金時不再要求向政府登記並獲得政府核准;2004年,中國原則上批准全國社會保障基金(管理的資金大約為170億美元)和國內保險公司將一小部分投資組合投資於境外;2005年,為切實滿足企業用匯需求,降低企業結售匯成本,國家外匯管理局決定調整經常項目外匯賬戶限額管理辦法:將超限額結匯期限由現行的10個工作日延長至90個工作日;擴大按實際外匯收入100%核定經常項目外匯賬戶限額的企業範圍。

國家外匯管理局提出工作重點包括:拓寬資金流出入渠道,穩步推進資本項目可兌換;取消境外投資用匯額度限制,加大對境外投資企業的政策支持力度;穩妥拓寬對外金融投資渠道;完善合格境外機構投資者制度,繼續支持國內資本市場發展。

以上分析表明,資本流動面臨的(主要是針對非FDI的)門檻在逐步降低;與此同時,強調對直接投資實行國民待遇(比如統一內外資所得稅),特別是對地方政府不計成本競爭性引資行為的約束,使得FDI的種種優惠逐步減少;再加上2006年底銀行業的全面開放,以及人民幣升值壓力的仍然存在,所有這些因素使得相對於以前,外資將更傾向於採用非FDI形式而不是直接投資的形式,因此可以認為,非FDI資本流動規模的增大、流動性增強,將是中國需要面對的國際資本流動的新挑戰。

對人民幣匯率的影響

自2000年中國取代日本成為美國最大的貿易順差國後,人民幣的升值壓力也由此產生。2001年8月,英國《金融時報》刊登了《中國的廉價貨幣》一文引發了關於人民幣重估的新一輪爭論。

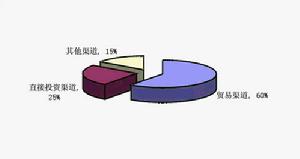

與此同時,市場也產生了人民幣升值的預期並伴隨著資本的大量流入。為了分析方便,可以將中國的資本流動區分為兩大類:外國直接投資和非外國直接投資(非FDI)。非FDI等於國際收支餘額(即國際儲備的變化)減去經常項目,再減去直接投資額。這種方法的優點在於不僅包括了證券投資和其他投資,而且還包括了淨誤差與遺漏項目,因此可以較為全面地反映出政策當局控制之外的資金流動。非FDI也可以理解為私人部門所持有的美元資產。

非FDI的流動可以劃分為三個階段。第一個階段是緩慢流入階段。從1985年到1989年之前總體是流入且變化較小,平均年淨流入僅為40億美元。第二個階段是流出階段。從1990年開始加速流出,在20世紀整個90年代一直是流出。在1997年以前,非FDI流出數量較少,但從1997年開始大量流出。在1998年達到谷底,淨流出量為661億美元。很明顯,這是受到了亞洲金融危機的影響。第三個階段是逆轉階段。自2000年中國超過日本成為美國最大的貿易順差國以後,人民幣面臨升值壓力。非FDI流動的變化清楚地反映了市場對人民幣匯率預期的變化。從2000年到2001年,非FDI的流出量在1年內減少了約400億美元。2003年,非FDI從流出轉為流入並迅速增加。2004年非FDI流入較之上年增加了600多億美元。非FDI的大量流出顯然和政府政策相關。

與此同時,中國的國際儲備也迅速增加。自2001年以來,國際儲備的增加幅度遠遠超過了經常項目。2003年國際儲備增加1000多億美元,2004年增加2000多億美元。分析國際儲備的結構可以看出其迅速增加的原因。2003年,非FDI淨流入量占國際儲備的20%,2004年就迅速上升到41%。與此同時,經常項目餘額占國際儲備的比重則從39%下降到33%,FDI的比重從40%下降到26%。考慮到FDI中存在相當數量的回流資金成分,近年來中國國際儲備增加的原因就很容易解釋了,應該主要來自由人民幣升值預期所推動的投機性資本的大量流入。大量投機性資本的流入給人民幣造成了極大的升值壓力。

另外,從私人部門所持有的美元資產的變動也可以看出市場升值預期對資本流動的影響。中國流動性資產的間接估計量,等於經常項目順差與淨FDI流入量之和。2006年,中國國際流動性資產淨頭寸的間接估計量為13171億美元。其中,大約五分之一由私人部門持有,或至少說是游離於政府的直接控制之外。

在2000年以前,中國私人部門持有的美元資產不斷增加,資產市場處於均衡狀態。自2000年以後,來自外界的升值壓力刺激了市場的升值預期,資產市場的均衡狀態被破壞。私人部門持有的美元資產開始持續下降,從2000年的59.1%下降到2006年的18.4%。減少持有美元而增加人民幣資產,無疑加重了人民幣的升值壓力。

總體上看,非FDI流動對市場預期變化反應極為敏感。大量資金的快速流動將會對匯率和經濟的穩定性產生影響,為了維持經濟的平穩增長,必須要對這部分資金的流動加強監管。

[2] 人民網