簡介

形成煤的原始植物以陸生高等植物為主,低等植物菌藻類次之。成煤植物的有機組成及化學性質影響煤的類型和性質。

成煤植物

成煤植物組成

植物的有機組成包括:①纖維素、半纖維素、果膠質等碳水化合物;②木質素;③蛋白質;④脂類化合物,包括脂肪、樹脂、樹蠟、孢粉質、角質、木栓質等。此外,還有鞣質、色素等。高等植物的組成以纖維素、半纖維素和木質素為主,低等植物則以蛋白質為主,並含碳水化合物和脂肪。

纖維素、半纖維素、果膠質等碳水化合物構成植物營養細胞的細胞壁,半纖維素和果膠質還經常混合出現,或集中於植物的果實中。木質素分布在植物莖部的細胞壁中,包圍著纖維素並充填其間隙,增強莖部的強度,是成煤植物中最主要的有機組分。蛋白質是組成植物細胞內原生質的主要物質,由胺基酸分子縮合而成,是有機體生命起源的物質基礎。脂類化合物中,脂肪是植物細胞內原生質的成分之一,低等植物內含量較豐富,高等植物中含量少,集中於植物的孢子和種子內;樹脂在植物體內呈分散狀台,當植物受外傷分泌膠凍狀物質,其中的易揮發物質逸出後,殘留的物質經氧化聚合變硬,起保護外皮的作用;樹蠟呈薄層覆於植物的葉、莖和果實表面,防止水分的蒸發和微生物的侵入;角質是覆蓋植物的葉、嫩枝、幼芽和果實表皮的角質層的主要有機組成,木栓質浸透植物的木栓組織,都起保護作用;孢粉質是組成植物繁殖器官孢子、花粉外壁的主要物質;鞣質(丹寧)則浸透在老年木質部的細胞壁中,許多樹皮中鞣質高度富集。

形成過程

植物遺體堆積在沼澤中,在微生物的參與下易發生分解。植物的不同組成,化學穩定性差異較大,纖維素、半纖維素、果膠質等易水解成葡萄糖,

成煤植物

成煤植物還可進一步分解成二氧化碳、甲烷和水;木質素相對比較穩定,也可氧化成芳香酸和脂肪酸;蛋白質在分解過程中放出氨氣並形成胺基酸、卟啉等含氮化合物;脂類化合物中只有脂肪容易因水解而產生脂肪酸和甘油,而樹脂、樹蠟、孢粉質等都很穩定,在強酸環境下也難溶解或分解,只有當沼澤水流通性強時,才發生氧化分解。

植物的哪些組分是成煤的主要原始質料,各家見解不一。Н.Г.季托夫和Т.А.庫哈連科指出, 植物遺體的所有有機組分及其變化產物,無論其穩定性如何,在微生物和氧的作用下都參與了成煤作用,因為易於分解的不穩定組分相互之間可以合成新的、比較穩定的物質而被保存下來。R.邁爾指出,泥炭是由蛋白質分解的胺基酸與纖維素、果膠質分解產生的糖類發生合成作用,從而形成泥炭和腐泥中的有機質腐殖酸和瀝青質。

形成方式

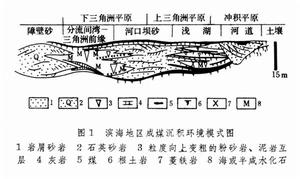

成煤植物在沼澤中的堆積有兩種基本方式,即原地生成和異地生成。成煤植物在其生長繁殖的原地堆積轉變成泥炭,

成煤植物

成煤植物為原地生成;經長距離搬運再堆積,則稱異地生成。自然界絕大部分煤層均屬原地生成,底板中直立的植物根系化石或樹幹化石就是證據。異地生成的泥炭很難形成有經濟價值的煤層。河口三角洲常有巨大漂木堆積,埋藏後也有可能形成異地生成的煤。已形成的泥炭被颶風拔起搬運再沉積,是異地生成泥炭的另一種情況,如美國佛羅里達西海岸已分裂成碎屑的泥炭。

R.波托涅提出微異地生成的泥炭,仍屬原地生成的範疇,系洪泛季節植物遺體在沼澤範圍內經流水搬運再重新堆積,或海岸植物遺體受潮水影響重新排列而形成的泥炭。微異地生成的泥炭,一般結構較破碎,礦物質含量較多,並易保存水平層理,甚至混有水生生物遺體。湖沼水下漂浮的植物、藻類、貝殼和有機質淤泥等與風力搬運的高等植物的孢粉混合,形成燭煤或藻燭煤等,都屬微異地生成。中國撫順第三系的腐殖腐泥混合煤中保存有完整的魚化石,說明當時湖水有一定深度。

沼澤類型不同,影響成煤植物的生長。主要由地下水補給,潛水面高於沼澤表面的低位沼澤,由於地下水帶來大量的礦物質作為植物的營養來源,適於喬木、灌木類生長,形成滋育的森林沼澤,堆積的泥炭含礦物質相對較多。潛水面低於沼澤表面的高位沼澤,主要由大氣降水補給,礦物質來源不足,生長的植物矮小,種屬貧乏,常形成低滋育的苔蘚沼澤。腐殖酸的堆積和蘚類本身所含有的酚,均不利於微生物的生存和活動,易形成礦物質少、植物原生結構保存好的泥炭。馬來西亞的沙撈越廣泛發育的高位沼澤處於熱帶雨林條件下,生長著高大的喬木,可形成厚的泥炭層。

成煤植物

成煤植物沼澤水介質的pH和Eh值影響泥炭中硫的含量和有機質的分解程度(見煤相)。

參考書目

武漢地質學院煤田教研室編:《煤田地質學》(上冊),地質出版社,北京,1979。

楊起、韓德馨編:《中國煤田地質學》(上冊),煤炭工業出版社,北京,1979。