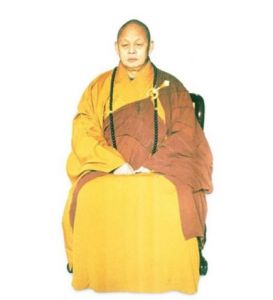

個人簡介

慧瓚,俗姓王,河北滄州人,生於東魏天平三年(536年)。他壯年時才在定州(今河北省)出家。隋仁壽二年(602年)隋文帝楊堅要選中了慧瓚禪師為太后舉辦“大禪定道場”。隋大業三年(607年)九月,慧瓚禪師在龍池寺圓寂,終年72歲。慧瓚在蒙山開化寺弘法,前後達12年之久,他講禪授徒不拘宗派,主張廣學經典,各揚其長。在他門下學法的人中,出了許多宗派不同的高僧,他的弟子中,列入《續高僧傳》的就有6位。

生平概述

釋慧瓚。俗姓王氏。滄州人。壯室出家。清貞自遠。承稟玄奧學慕綱紐。受具已後偏業毗尼。隨方聽略不存文句。時在定州居於律席。講至寶戒。法師曰。此事即目卒難制斷如何。瓚聞之私賤其說。時幞中有錢三百。乃擲棄之。由是卒世言不及利。周武誅剪避地南陳。流聽群師鹹加芟改。開皇弘法返跡東川。於趙州西封龍山。引攝學徒安居結業。大小經律互談文義。宗重行科以戒為主。心用所指法依為基。道聞遠流歸向如市。故其所開悟。以離著為先。身則依附頭陀行蘭若法。心則思尋念慧。識妄知詮。徒侶相依數盈二百。繩床道具齊肅有儀。展轉西遊路經馬邑。朔代並晉名行師尋。譽滿二河道俗傾望。秦王俊。作鎮並部。弘尚釋門。於太原蒙山置開化寺。承蒙山開化寺斯道行延請居之。僧眾邕熙聲榮逸口。至於黑白布薩。要簡行淨之人。知有小愆便止法事。重過則依方等。輕罪約律治之。必須以教驗緣。片缺則經律俱舍。沙彌信行。重斯正業從受十戒。瓚不許之。乃歸瓚之弟子明胤禪師。遵崇行法。晚還鄴相方立部眾。及獻後雲崩禪定初構。下敕追召入京傳化。自並至雍千里欽風。道次逢迎禮謁修敬。帝里上德又邀住於終南山之龍池寺。日夜請誨聞所未聞。因而卒于山舍。春秋七十有二。即大業三年九月也。歸屬宗派分析慧瓚壯歲之時,在北齊弘揚禪法的有僧稠、慧可兩系,禪師最重師承,故慧瓚當屬兩派中的一方。道宣雲其“承秉玄奧,學慕綱紐”,不僅表明他確有師承,而且暗露訊息,暗示他當屬於達摩、慧可一系。

所謂玄奧,不只是一般的玄虛深奧之義,且別有所指。《續高僧傳·習禪篇》論稱“磨法虛宗,玄旨幽賾”,《慧可傳》雲“時復有化公、彥公、和禪師等,各通貫玄奧,吐言清迥”,由此可見,玄奧指的是達摩所傳的大乘虛宗之奧旨。至於綱紐,也不止是一般的綱領、樞紐之義。《續高僧傳·法沖傳》雲宋譯《楞伽》“專唯念慧,不在話言。於後達摩禪師傳之南北,忘言忘念,無得正觀為宗。後行中原,慧可禪師,創得綱紐,魏境文學,多不齒之。領宗得意者,時能啟悟。”由此可知,所謂綱紐是指慧可依據四卷《楞伽》所創的宗旨。可見慧瓚應屬於達摩、慧可一系。

從慧瓚一系的禪法及宗風來看,其與達摩、慧可所傳頗為相近。首先,慧瓚體現了“磨法虛宗”的特色,“故其所開悟,以離著為先”。眾所周知,達摩一系一向強調無念無住,不僅達摩“如是方便,教令不著”,以種種方便教令徒眾無所執著,後世惠能也強調“無住為本”。《續高僧傳·道綽傳》亦言道綽“晚事瓚禪師,修涉空理,亟沾徽績”,可見慧瓚在教授徒眾時也示以大乘空宗的正理,頗見“虛宗”本色,與僧稠的念處迥異。

其二,慧瓚主張教禪一致,以教驗禪,“心用所指,法依為基”。可見他主張在用心參禪時在依據教法,不可盲目用心,以免錯路。《續高僧傳·習禪篇》論亦稱慧瓚“威儀所擬,無越律宗;神解所通,法依為詣。故得理事符允,有契常規。”如此表明慧瓚在參禪和開悟時都強調依據教法,這在“頃世定士,多削義門”的形勢下尤為難得。當時北方沙門多以禪誦為業,輕視義學,致使坐禪者往往不明經義,走入歧途。道宣《續高僧傳·習禪篇》論稱:頃世定士,多削義門。隨聞道聽,即而依學。未曾思擇,扈背了經。每緣極旨,多虧聲望。吐言來誚,往往繁焉。對於當時禪僧不思經義,依據道聽途說修習,還自稱得到佛傳極旨,對他人出言相譏的時病,道宣作了尖銳的批評,而對於慧瓚一派的依法修習、不違常規大加讚賞。慧瓚一派的作法正是早期禪宗的宗風,達摩強調教禪一致,定慧並舉,“隨其所止,誨以禪教”,並囑令後世依據四卷楞伽參禪行道,使得慧可每依此經說法,那、滿等人常齎此經,以為法要。

其三,慧瓚特別重視戒律,“嘉尚頭陀”。慧瓚受具之後,便偏重戒律,並在當時的律學中心定州學習戒法,參予律席。而當時主講戒律的法師在講至寶戒時卻言道:此事即目,卒難制斷如何?意為看到金銀珍寶便難以避免貪慾。慧瓚一聞,薄其為人,便從身上掏出三百錢擲向他,轉身離去。慧瓚開法授徒之後,更是“宗重行科,以戒為主”,“身則依附頭陀,行蘭若法”。不知他的“行科”是否與入道四行有關,但奉行頭陀確實是禪宗自大迦葉以來的傳統,達摩及其後人都守之不失。慧瓚不僅自身奉行,還以此課徒,其高足志超不僅戒行精嚴,還至定州採集律藏,括其精要,成為律學大師。早期禪宗特彆強調戒禪一致,慧可以下至那、滿諸人皆勤修頭陀,持戒甚嚴,只是到了雙峰道信之後,由於傳法的需要,才山居集徒,別立禪林,為了適應新的形勢,在戒法上也不得不有所改變,“排小舍大,獨建一家”。在此以前,禪宗儘管號稱大乘,所奉行的卻是被稱為小乘的頭陀戒法,而且言行一致,自律極嚴。

其四,慧瓚的行儀風範也與達摩一派頗為接近。他受具之後,隨方聽略,不存文句,與禪門“專唯念慧,不在話言”、強調智慧、不重形式的作風一致。在避地南陳之時,他亦流聽諸師,鹹加芟改,表明自有主張,不隨流俗。在解釋經義時,他也是注重發揮,不拘一格,所謂大小經律,互談文義,表明他特別注重在理解的基礎上自由發揮,並不拘泥於所謂大小半滿的界限,雖然道宣未將他與“排小舍大,獨建一家”的後期禪宗歸為一類,其實他的融通大小乘經律也有會合二者、自創一派的意思。這種對經文的自由解釋是禪宗的特色,慧可便因按照己意重新解釋四卷楞伽,創得綱紐,另立新說,而受到魏境文學的排斥和打擊,甚至遭到人身迫害。後世禪門在引述經典時也慣以“六經注我”的態度,並不拘泥於經文的原意。

慧瓚的禪法行事與達摩一派相近,而與專行念處的僧稠一系差別較大,雖然尚無直接的證據表明慧瓚出自達摩一派,但根據以上論述,足可證明他受到了達摩慧可一派的影響,也許他不是慧可的嫡傳弟子,但肯定接受過慧可或其同宗的指點。慧可游化河北數十年,門徒眾多,單是僧傳記載的就有十幾人,所謂“卒無榮嗣”,並不是說他後繼乏人,只是表明他缺乏得到朝廷尊崇的所謂的“名僧”繼其道統而已。慧瓚出家較晚,受具更遲,直到近知命之年才開始弘法授徒,屬於大器晚成之類。在此之前,雖然他承秉玄奧,器宇非凡,但一直以一個學僧的身分隨方求道,四處遊學,尤其重視戒法,故至以律學中心名聞天下的定州居席聽律,然而主講的律師言行相違,連所謂寶戒都覺得難以奉行,使他感到非常失望。他一怒之下,將隨身攜帶的三百錢擲向講者,表明此時他還是一個血氣方剛之人。周武滅法,他和當時北方許多僧人一樣,避跡江東。在那裡,他受到了南方義學的薰陶,學識更進,但他由於早蒙傳授,對於江東的義學也不是全盤接受,而是擇而取之,學而為己,故加以改造吸收,取其精髓。雖然他不事浮華,成名較晚,但他早得大法,又經過遊學南北,道體潛運,神器已成,為以後的開法傳教、名重天下奠定了堅實的基礎。

隋朝建立,弘重佛法,慧瓚便返回故土,正式開始傳法授徒。他在趙州西部的封龍山上安居修禪,指點學徒。依照僧傳的記載,在此之前,他一直是以一個學僧的身分遊學求道,並未象曇遷那樣結交名僧,譽滿南北,他又憑什麼吸引學徒、開法傳教呢?他的學識道德自然是最重要的因素,但這只能見崇於近者,不可受知於遠人,因而或許在他傳法之初,他的“承秉玄奧”起了一定的號召作用。他的教法頗有特色,從他的“大小經律,互談文義”來看,一是表明他的融通教典的意向,同時也可見其學問之淵博,而他的強調實行,以戒為主,一方面表明他的三學並舉的立場,另一方面也說明了的他的“理事符允,有契常規”,他不再是那個血氣方剛,一見不平便拍案而起的學僧了,而是歷經磨難、八風不動的一代宗師了,為了傳教的需要,為了避免三師壞法、內部不和,為了不授人以柄,他不僅自遵戒法,行成眾范,而且約束學徒,一門齊肅,行事穩重,不違常規,因而贏得了遠近上下的尊重,成為當時有影響的禪派。

他重視慧悟,而在開悟學徒之時又以不執著為先,《道綽傳》贊其“清約雅素,慧悟開天”,又雲道綽從其“修涉空理,亟沾徽績”,這充分表明他不僅運用大乘空宗妙義促令學徒覺悟,並且很可能強調頓悟,這與後來的禪宗是極為接近的。定慧雙修,禪智並重,這是當時流行的禪風,僧稠禪師也曾著有《止觀論》二卷,但對定慧、止觀的理解和解釋並不相同,而慧瓚的“思尋念慧,識妄知詮”則頗與禪宗一致。所謂“念慧”,即同定慧,《續高僧傳·慧思傳》雲“念慧相須,譬諸輪翹”,是言定慧二法,如車之二輪,鳥之雙翼,不可偏廢,《續高僧傳·習禪篇》論又雲“禪智相遵,念慧攸發”,將念慧與禪智相對應,足明其意。慧瓚身依頭陀,修身之道也;心思念慧,安心之法也。安心要須定慧,慧悟入理,心如明鏡,始可安心,故安心之道,先須明心,明心之道,法依為基;明心之後,還須靜心,妄識鼓浪,心鏡難明,除卻外緣,八風不動,方得堅心,欲得堅心,坐禪為要。慧瓚及其高足志超皆以坐禪教示學人,與達摩一派一致。所謂“識妄知詮”,是了知因緣外境之虛妄,言詮方便之非真。外緣無實,無得無失,故違順風靜,心無動搖。方便非真,故隨立隨遣,無得正觀,直念真心,不在話言。

慧瓚依附頭陀,行阿蘭若法,所謂阿蘭若法,即遠離市井,避居山林等空閒處,坐禪修道,為頭陀行之一種。然而阿蘭若法雖為頭陀行之一,但與一般的游化乞食又有明顯的矛盾。印度僧眾不事生產,乞食療飢,頭陀行對此的要求更加嚴格,但要乞食,就不得不進入村落市井,而且要求住無再宿,周行不已,不得滯留,這就與居於空閒坐禪的要求發生了矛盾。慧可的大部分門徒都嚴格遵行頭陀游化的行儀,如那禪師堅持苦行,惟服一衣一盞,一坐一食,雖然周行乞食,卻不入通都大邑,其弟子慧滿更是如此,常行乞食,週遊聚落,卻一宿而止,無可滯礙,後世的法沖也是游道為務,曾無棲泊。這種游化乞食的方式雖然符合頭陀行的要求,但是也有不少弊端,一是完全不事生產,不合乎中國的現實,二是力量分散,形不成一定的勢力,是故慧可弟子雖眾,卻因不近官府,人各一方而屢受打擊,乃至不得其死,情足可憫。

慧瓚則認識到了這些弊端,改以山居坐禪的阿蘭若法為主,雖然自身兼奉頭陀,卻又聚徒山林,安居結業。這種安居山林的方式與頭陀的游化為務有別,可謂一項重大改進。這一改革可謂立竿見影,收效顯著,很快慧瓚門下便“徒侶相依,數盈二百”,形成一支不小的勢力。然而正在慧瓚一派蓬勃發展之時,卻又“展轉西遊”,離開了趙州。或許正是其蒸蒸日上的勢頭引起了別派的恐懼與忌恨,施展手段迫使其遠離故土。當時達摩慧可一派與佛陀一派矛盾極大,雖然周武滅法使兩派皆遭打擊,但勢力巨大的佛陀一派很快便又沐春風,東山再起,重新成為雄據北方的大宗,而達摩一派依然擺脫不了受壓制的命運,甚至慧可本人也在開皇年間受迫害而死。慧瓚的西遊並非一般的頭陀游化,因為他已經改以山居坐禪為主,在封龍山建立了自己的根據地,如此舍家遠走,必有其故。也許是佛陀一系仍將其視作達摩一派,不肯放過,雖然他粗具規模,但還不足以與百足之蟲、死而不僵的佛陀一系相抗衡,只好遠走高飛了。

慧瓚不得已離開了趙州,展轉西行,卻為他的發展帶來了新的機遇。以五台山為中心的代、並諸州,為東西兩方交界之地,遠離統治中心,稠實兩派鞭長莫及,而其地又是佛教徒所嚮往的地方,靈山聖跡,遍布其間,士庶歸化,法雨久潤。他的禪法受到了當地道俗的歡迎,很快便“譽滿二河”。更為重要的是,他得到了當時坐鎮並部的秦王楊俊的支持,受請住錫太原蒙山的開化寺,成為名重一時的大禪師。他的不得已的西遊得到出乎意外的巨大成功,使他真正成為名振四方的一派宗主。大概由於秦王俊的推薦,他又在仁壽年間受請入京傳化,住在文帝為追薦獻後亡靈而建的大禪定寺中,使其達到一生榮譽的頂峰。但他本人並不習慣於這種養在金籠的生活,不久便被終南山龍池寺的和尚請去傳法了,最後卒于山寺。慧瓚本人的禪律並重、住行自在的禪法思想固然重要,也得到了當時社會各方的肯定,但他最大的貢獻還不在此,更為重要的是,他作為一個承前啟後的關鍵人物,成為淨土宗和三階教兩大宗派的淵源所在。慧瓚弟子頗多,其中最著名的是志超,就連道宣也曾從之受教,但志超“匡贊之德乃跨先謨,弘訓之規有淪其緒”,雖然化行廣大,私度千人,但是訓誡不足,身後寂寥,未有繼其志者,以致身亡道喪,法脈不永。然而慧瓚的法統並未因此斷絕,主枝雖止,旁枝縱橫,由其弟子道綽開出了淨土一脈,由其弟子信行創立了三階一教。淨土信仰由來已久,但舊傳多為彌勒淨土,北魏曇鸞從學於菩提流支,受《觀無量壽經》,始傳彌陀淨土。然而曇鸞雖被推為淨土宗初祖,也是一世而止,未有顯嗣。後來道綽繼其絕學,住其舊居,使淨土一門發揚光大,為後世推為淨土二祖。道綽,俗姓衛,并州汶水人,十四出家,宗師經誥,偏重《涅槃》,“晚事瓚禪師,修涉空理,亟沾徽績… … 稟服神味,彌績歲時”,後承鸞師淨土之業,居其舊居之汶水石壁谷玄中寺,口唱念佛,道俗爭赴。