疾病病因

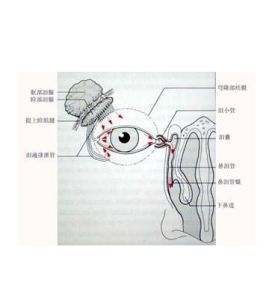

由於鼻淚管的阻塞或狹窄而引起。常見於沙眼、淚道外傷、鼻炎、鼻中隔偏曲、鼻息肉、下鼻甲肥大等阻塞鼻淚道,淚液不能排出,長期滯留在淚囊內。淚液中的細菌,如肺炎球菌、葡萄球菌等在此滋生,刺激淚囊壁,引起淚囊黏膜慢性炎症,產生粘液性或膿性分泌物。

發病機制

淚液的滯留繼而引起細菌感染,以肺炎雙球菌多見,局部多數發生非肉芽腫性炎症。而因結核、梅毒、麻風引起的全身或局部組織疾病多發生肉芽腫性炎症。

疾病描述

慢性淚囊炎

慢性淚囊炎卡他性淚囊炎

表現為淚溢,與單純淚道阻塞相似,伴有內眥性結膜充血和刺激症狀,沖洗淚道有黏液分泌物回流,有時可部分通暢。

黏液囊腫

淚囊壁失去張力而擴張,分泌物在淚囊內積聚形成囊腫。在內眥韌帶下方一有波動的突起,擠壓時有膠凍樣透明或乳白色的分泌物從淚小管回流或壓入鼻腔。一旦因為炎症上、下淚小管閉塞,囊腫將繼續擴張,在皮下形成相當大的略呈藍色的囊性腫塊,但不與皮膚粘連。CT掃描顯示淚囊區為一囊性占位病變,中低密度,因內側為骨性結構病變多向眶內突出。

慢性化膿性淚囊炎

是滯留在淚囊內的分泌物積聚,合併細菌繁殖引起淚囊壁炎症。分泌物初為黏液性,以後變成膿性,壓迫淚囊區時有黃色黏稠膿液回流,且經常排入結膜囊,成為感染源。慢性淚囊炎可由急性淚囊炎演變而來,也可以反覆急性發作。慢性淚囊炎的囊壁由於慢性炎症而增厚,加之膿液積聚,囊壁擴張,形成類似黏液囊腫的化膿性囊腫。膿性分泌物排入結膜囊引起結膜炎和濕疹性瞼緣炎。

疾病診斷

1、溢淚,內眥部結膜充血,皮膚常有濕疹。

2、以手指擠壓淚囊部,有粘液或粘膿性分泌物自淚小點流出。

3、可由於分泌物大量聚積,淚囊逐漸擴張,內眥韌帶下方呈囊狀隆起。

臨床表現

慢性淚囊炎的臨床表現

1.結核性淚腺炎:為最常見之一種,隨血行擴散而致,雙側或單側腫大,無疼痛,伴有耳前淋巴結腫大。常表現為孤立型結核瘤。多數能自愈。但也有呈乾酪樣壞死,形成寒性膿腫。穿破皮膚後形成結核性瘺管。

2.沙眼性淚腺炎:沙眼對淚腺的影響可能有兩方面:一是沙眼在結疤痕的過程中,引起淚腺排出管道之阻塞—導致淚腺繼發性萎縮;一是沙眼病毒沿排泄管侵入淚腺,而形成沙眼性淚腺炎,但需充分證實。

3.淚腺類肉瘤結節瘤:為一種侵蝕網狀內皮系統的肉芽炎症,原因尚未明確,常為全身病的一個局部症狀,患者多發生在20~40歲之間,雙側發病,但不一定同時發病,淚腺表現為逐漸腫脹,呈無病結節狀,質地堅硬,與眶組織有聯繫,但在皮膚與眶緣下可被自如推動,最後確診需靠活體組織檢查。

4.米古利茲病:典型者是以雙側淚腺和腮腺腫大的慢性炎症,多發性30歲以上,亦可發生在任何年齡,病因不明,多數開始緩慢,亦可有急性發生者。初發為單側,繼發為雙側。不伴疼痛及全身反應。淚腺腫脹、對稱、柔軟,可移動,有彈性,無壓痛,有時伴肝脾腫大及全身淋巴結腫大之症狀。常常在同時或在幾周或幾年以後,腮腺開始對稱性腫脹,有時侵犯副淚腺及腺,使唾液分泌量減少,致口腔、鼻腔、咽喉黏膜乾燥。

在淚腺和腮腺腫脹的慢性炎症時,並伴有結核、白血病、淋巴瘤、類肉瘤結節或葡萄膜炎、腮腺熱,則稱之為米古利茲綜合徵。

疾病檢查

慢性淚囊炎檢查

慢性淚囊炎檢查病理學檢查

慢性發炎的淚囊,囊壁纖維化,變厚可達正常者的2~3倍,囊腔極度縮小;但擴大成黏液囊腫時,囊壁極度變薄。黏膜粗糙呈絨狀,皺褶增多,肉芽團或息肉可充滿囊腔或在淚囊下端引起完全阻塞。黏膜下組織大量炎性細胞浸潤,隨急、慢性程度不同其細胞成分各異。急性期為多形核白細胞和淋巴細胞;慢性期為單核細胞、嗜酸性細胞、漿細胞和上皮樣細胞;病程長者則有成纖維細胞。黏膜下的彈性組織被纖維組織代替,瘢痕組織形成囊腔縮小,淚囊與鼻淚管連線處為纖維索狀閉塞。淚囊瘺管黏膜面為復層上皮,與皮膚表皮相連續,瘺管周圍大量漿細胞浸潤,瘺管早期排出膿液,久之,急性炎症消退則轉變為水樣液。

CT檢查

慢性淚囊炎形成囊腫時,表現為圓形或類圓形囊狀水樣密度影,膿腫的密度略高於水的密度。強化掃描有不同程度的環形強化。CT對於小的鈣化與結石也可顯示,表現為斑點狀的高密度影。另外可發現眶骨的增生、肥厚、破壞等改變。CT淚囊造影是將造影劑注入淚囊系統,同時進行CT掃描顯示其內結構,可發現鼻淚管阻塞、狹窄及擴張的部位及程度。並可顯示淚道系統及眶內軟組織、眶周結構、鼻部和鼻旁竇的病變。

疾病治療

慢性淚囊炎

慢性淚囊炎2、如鼻淚管僅部分狹窄,可試作淚道探通術或鼻淚管插管術。

3、淚點和淚小管正常者,可作淚囊鼻腔吻合術。

4、如淚囊過分狹小,或病人年老體弱,或傷後合併有嚴重瘢痕者,可行淚囊摘除術。

手術治療

慢性淚囊炎X線照影

慢性淚囊炎X線照影適應證:體積不大的慢性淚腺腫大或淚腺腫瘤。

術前準備及麻醉:手術前晚口服鎮靜劑。術中用2%利多卡因2ml,加等量0.5%布比卡因,自眶外下角作眶上裂麻醉,另用2~3ml上述混合麻藥,沿眶外上緣切口線作皮下浸潤麻醉。

手術步驟:

1、自眶上緣中點,沿眶緣作弧形皮膚切口,達外眥腱上緣。沿纖維走向鈍性分離切口內眶輪匝肌。用小拉鉤拉開創口並止血,暴露眶緣骨膜及眶隔。

2、距眶上緣3mm,用剪刀沿眶緣剪開眶隔,即有眶脂肪脫出。切除脫出的脂肪即可暴露淚腺。

3、向上穹隆插入一眼瞼板保護眼球。用鑷子夾起淚腺包膜,並向前下方牽拉,用骨膜分離器分離眶頂與淚腺間的結締組織聯繫。

4、再用拉鉤將上瞼提肌腱膜拉向鼻側,分離淚腺與上瞼提肌腱膜間的聯繫,使淚腺眶葉充分游離。

5、如只摘除眶葉,在淚腺眶葉和瞼葉連線部結紮後切除淚腺。

6、如要摘除全部淚腺,則應將瞼部淚腺游離出來。用血管鉗夾住淚腺包膜,將其拉出創口,有少數粘連可繼續分離。如有血管,應結紮後剪斷,然後將淚腺摘出。

7、空腔內注入少許抗生素。摘下的淚腺應送病理切片。分層縫合,眶隔用6-0縫線縫3~4針,眼輪匝肌縫2~3針,皮膚用3-0縫線縫4~5針。用繃帶輕輕加壓包紮。

術中注意事項:術中要保護好淚腺或腫瘤包膜,分離過程中切不可用剪刀剪,以免傷及上瞼提肌腱膜、外直肌和穹隆部結膜。止血要徹底。

術後處理:全身常規使用抗生素,24小時換藥,5天拆線。

注意事項

1、積極治療慢性淚囊炎,養成良好的衛生習慣,不用手揉眼睛,用乾淨的手帕。2、膿腫形成後,應切開引流;或用注射器從淚囊中抽取膿液,待膿液抽盡後,向膿腔里注入抗生素。千萬不要為了讓膿早日排盡而擠壓患處。炎症反覆發作或瘺管經久不愈者,應在炎症控制後行淚囊摘除術,同時摘除瘺管。而在炎症沒有完全消退時,不能做淚囊鼻腔吻合術或淚囊摘除術,以免造成感染擴散。

3、炎症初期,尚未成膿時,局部用鹽水作濕熱敷,每日3~4次;也可用抗生素眼藥水點眼,並全身用抗生素等藥物控制炎症的發展,促進炎症消退。炎症消退三月後,可行淚囊鼻腔吻合術。

並發疾病

長期之慢性淚囊炎,對眼部之安全是一嚴重之威脅。如角膜之感染,葡行性角膜潰瘍或眼部貫通傷,內眼手術等均可引起全眼球炎,而致視功能喪失。

疾病預防

1、注意眼部衛生,以防毒邪深入或病變反覆,定期檢查眼睛。

2、對椒瘡重病,流淚症及將行眼部手術患者應注意檢查是否患有本病,以便早期發現及時治療。

3、忌過食辛辣炙煿等有刺激性的食物,特別是素患眼疾者,更需注意,以免脾胃蘊積濕熱,引發眼病。

4、及時徹底治療沙眼、瞼緣炎等外眼部炎症,不給細菌以可乘之機。

5、有鼻中隔偏曲,下鼻甲肥大或慢性鼻炎者應儘早治療。

危害

由於慢性淚囊炎沒有紅腫、疼痛等不適,因此很容易被忽視,不少病人甚至認為慢性淚囊炎不是病,不需要治療,其實這是非常危險的。充滿淚囊的膿液里含有大量細菌,仿佛是一個細菌庫,細菌隨膿液隨時排出,若眼球上有傷口,細菌便會乘虛而入,引起角膜炎或角膜潰瘍。輕者,愈後遺留角膜瘢痕;重者,會因角膜潰瘍、穿孔而失明。慢性淚囊炎的治療方法以眼科手術為主,如白內障摘除手術、青光眼手術、近視眼手術等都是一種很大的威脅,會造成手術後的嚴重感染,這類病人術前必須把慢性淚囊炎治癒。此外,慢性淚囊炎還可能急性發作,引起淚囊周圍組織發炎,局部皮膚疼痛、發紅、腫脹,甚至導致發熱等全身症狀。若淚囊膿腫穿破皮膚,會形成“淚囊瘺”,這種瘺管長期流膿,很難徹底治癒。由於慢性淚囊炎對眼球有上述諸多威脅,因此眼科醫生常把慢性淚囊炎比作眼球旁邊的“定時炸彈”。