概念

天體在吸積周圍介質的同時發出輻射,當吸積物質累積到一定程度,輻射壓會阻止物質的進一步下落。此時天體作用在一個粒子上的引力與其受到的輻射壓力達到平衡。

表達式

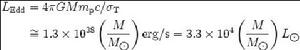

愛丁頓光度的表達式是:

愛丁頓光度表達式

愛丁頓光度表達式其中mp是質子的質量,σT是電子的湯姆遜散射截面,M和M0和分別是太陽的質量和光度。上式表明天體吸積所能達到的光度與其自身質量成正比,並且太陽的愛丁頓光度是其光度的104倍。一般說來,普通恆星的光度遠遠低於愛丁頓光度,某些X射線雙星和活動星系核的光度能夠達到愛丁頓光度,伽瑪射線暴、超新星爆發可以在短時間內超過愛丁頓光度。

愛丁頓簡介

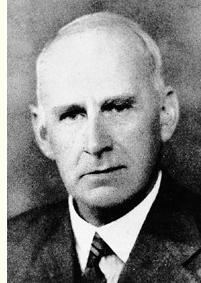

英國天文學家、物理學家愛丁頓

英國天文學家、物理學家愛丁頓(1882~1944)

Eddington,Arthur Stanley

英國天文學家、物理學家。1882年12月28日生於肯德爾,1944年11月22日卒於劍橋。16歲進歐文學院(曼徹斯特大學的前身),23歲畢業於劍橋大學三一學院。1906年到格林尼治天文台工作,1913年任劍橋大學天文學教授,1914年後兼任該校天文台台長。曾任英國皇家天文學會會長、英國物理學會會長、英國數學協會會長。1938~1944年當選國際天文學聯合會主席。1918~1919年創建造父變星的脈動理論,摒棄雙星假說,而用單顆恆星的脈動(周期性的收縮和膨脹)正確地解釋了造父變星周期性的光度變化。1919年參與組織兩個日食觀測隊分別去西非和巴西觀測5月29日的日全食,並親自率隊去西非,分析證實了A.愛因斯坦的光線經過引力場發生偏折的預言。這是廣義相對論的三大天文驗證之一。1920年,他把愛因斯坦提出的質能關係式套用於恆星能源的研究,認為恆星的能源不是來自於它的引力收縮,而是來自於恆星內部的核反應,反應時的質量虧損轉化成巨大的能量。這一預言被後來進一步的研究所證實。

1923年他出版了《相對論的數學原理》一書,該書被愛因斯坦譽為該領域的最佳作品之一。1924年發表重要論文《恆星的質光關係》,提出的恆星質量與它的光度之間的理論關係與實測資料十分吻合。

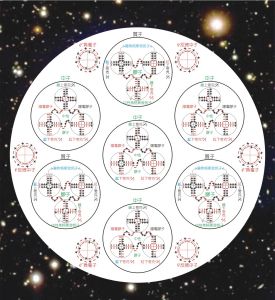

白矮星-內部結構模型圖

白矮星-內部結構模型圖 這篇論文中還提出了白矮星的概念,認為它是一類光度很低、體積很小、但密度卻高得驚人的特殊恆星,後來的天文觀測證實了這一預言。還對恆星內部結構作了開創性的研究。其主要成果概括在他的1926年出版的天文學名著《恆星的內部結構》一書中。晚年還深入探討了自然界一些基本常數之間的相互關係。