簡介

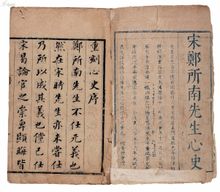

《心史》

《心史》《心史》是一本用血和淚寫成的書,也是一部奇書。

鄭思肖先生是南宋末一個普通的知識分子,他是一個布衣,在南宋末目睹賈似道禍國害民的罪行,他沉痛於南宋正處在風雨飄搖的危機中,蒙古軍隊的鐵蹄已經占領了襄陽,正在南下,國家處於危亡之中,他上書朝廷提出自己的看法,當然是得不到回應的。然後就是蒙古軍隊占領了臨安,閩、廣、蜀等地還有南宋殘餘在抵抗,不久,國土全部淪喪了。他在這期間和以後寫下了大量的詩和檄文,對蒙古人的燒殺搶掠南方人民的罪行予以譴責,他始終堅持作為一介匹夫,關心天下的精神,他堅信蒙古最終會失敗,中國的儒家文化最終會戰勝元蒙。

這本他叫做《心史》的書寫好以後,被他用鐵盒密封,有幾層,層間有石灰防腐,投在蘇州一間寺院的井裡,直到四百年後的明朝末年,才在一次偶然的機會下被發現,然後被當時的人印刷出來,這樣的方式所以是個奇蹟,恐怕中國歷史上知道這樣方式的就只有這一件,司馬遷的《史記》恐怕都不是這樣藏的,《史記》據說是在宣帝時被他的外孫楊惲公之於眾的。

鄭思肖入元以後,他從不為權貴畫畫,他的畫是元初著了名的,他沒有結婚,在江浙之間顛沛流離,寄住在寺院了,大約是在南宋淪陷三十年後死的,他的畫現今還有少數保存下來的。

他的文章痛心疾首,感到文化受到了摧殘。他說自己不過一個普通民而已,並不覺得南宋君王有何大失德的地方,以此駁斥蒙古統治者的謊言。他揭露了蒙古統治者的貪婪,大量搜刮江南人民的財富往大都運。他也密切注視局勢的發展,反抗蒙古軍隊哪怕一點小的勝利都能引起他的興奮。有一首詩是當他聽到元軍在日本被颶風所擊,在日本武士的抵抗下全軍復沒的訊息下寫的,他在前面加了自注,敘述了元軍在日本登入時的慘敗,觀察到在江浙一帶元軍後勤活動以及戰敗後的驚慌,他歡呼這一勝利。

我們幾乎看不到蒙古軍隊進攻南宋以後人民的反應,脫脫從元國史館裡編撰的《宋史》甚至把南宋後期幾個重要將領的傳記也闕遺,知識分子也沒有留下多少反映這段時間情況的文字來,有之,只是以相當隱晦的方式來表現。而鄭思肖先生的這本書卻因為奇蹟般地再見天日而保留了許多當時的真實記錄,所以應是非常珍貴的歷史參考。

鄭思肖以一個普通人的身份來寫出這本書,體現了這個民族一代一代的文化傳承的薪火精神,沒有這樣的精神,這個民族文化早就消亡了,歷史上消亡的古文明很多,為什麼中華文化經過元、清等亡國期還能傳承下來,也許《心史》可以給出解答之一。

顧炎武著作中的《心史》

顧炎武題詠《心史》時,已在《心史》出井後整整40年(1678)了。而且是在離蘇州、崑山千萬里之遙的陝西富平;但他最初是在蘇州張國維刊本問世之時即就近讀到(崑山隸屬蘇州府),並留下深刻印象的。這在《井中心史歌》及其序中說得非常清楚。

顧炎武在詩中即稱《心史》為“奇書”,又在序中說:“昔此書初出,太倉守錢君肅樂賦詩二章,崑山歸生莊和之八章。及浙東之陷,張公走歸東陽,赴池中死;錢君遁之海外,卒於琅琦山;歸生更名祚明,為人尤慷慨激烈,亦終窮餓以沒。獨余不才,浮沈於世,悲年運之日往,值禁網之愈密,而見賢思齊,獨立不懼,故作此歌,以發揮其事云爾。”

其實,顧炎武除了寫《井中心史歌》,在他最著名的《日知錄》中,也數次引征《心史》。而這卻從未經研究者提及。《日知錄》卷十九《古文未正之隱》條中寫道:“鄭所南《心史》書文丞相事,言公自序本末,未有稱彼曰‘大國’、曰‘丞相’,又自稱‘天祥’,皆非公本語,舊本皆直斥彼酋名。然則今之集本或皆傳書者所改。”在《日知錄》卷二九《吐蕃回紇》條,還有一條顧炎武的原註:“鄭所南《心史》:‘畏吾兒乃韃靼為父、回回為母者也。’”另外,顧炎武還著有《金石文字記》,卷六《識余》有《拱極觀記跋》曰:“右小碑本在拱極觀,觀已久亡,萬曆中有人掊地得此碑,置之岳廟中,與宇文周碑並立。其碑文鄙淺無足采,然吾於是有以見宋人風俗之厚,而黃冠道流猶能念本朝而望之興復,其愈於後世之人且千萬也……其沒於土中久而後出,豈陷金之後,觀主埋之,如鄭所南《井中心史》之為邪?”

可見,顧炎武也不是僅僅只在《井中心史歌》中寫到《心史》。

《心史》“偽書說”風波

鄭思肖《心史》在明清之際影響極為巨大,眾多抗清志士和明遺民反覆誦讀、題詠、引用、評論、傳播,藉以激勵自己。當時序跋、題詠、品評者之多,據我之考索,已遠逾二百多人。然而,此一動人心弦之史實,卻長期以來未引起當代研究者重視,甚或可說長期以來從不為當代研究者所知。幾乎所有的文學史、思想史專著中,都沒有提及這一可歌可泣的歷史。而且,一些文章即使提到了《心史》與明遺民的關係,也幾乎是僅僅寫到顧炎武寫過一首《井中心史歌》而已。而當代那些說《心史》是偽書的人,也都幾乎只知道顧炎武一人寫過一首《井中心史歌》而已(其實,不僅與顧炎武同時至少有兩百多人序跋、題詠、品評、引用過《心史》,而且,顧炎武也不是只在一首詩里提到《心史》)。

前面說過,《心史》刻行後約四五十年,待有明遺老(其中尤其是顧炎武)凋零殆盡之際,始有人鬼鬼祟祟地稱其為“偽書”。這指的就是崑山徐幹學和其同黨閻若璩二人。而顧炎武正是徐某的舅父。顧炎武的學問、資歷和人品,比起徐某來,不知道高過多少。而且,顧炎武1676年在致潘耒信中痛斥徐某及閻某為“蠅營蟻附之流,駭人耳目”。因此,顧氏《井中心史歌》便成了鼓吹《心史》偽書說者無法逾越的高山。於是,後來有不知天高地厚者,乾脆說顧炎武不學無術,上了偽書的當;甚至胡說顧炎武是利用《心史》來作為他的“用處極大、極不易得的反清的無價寶”。這種無知和狂妄實在令人吃驚。

有關上述現象,這裡姑舉數例。1960年代末,有一位台灣學者發表了《鄭思肖與<鐵函心史>關係的推測》,又有一位台灣學者隨即發表《心史的著者問題》,兩文作者所見明清題詠《心史》者,就均只是顧氏而已。1980年代,後者又發表《心史作者考辨》一文,關於明遺民題詠《心史》者未作任何增補。又如,1980年代,大陸有一本書名略有不通的《文心雕同》中說:“書志學上出名的《鐵函心史》,這書的可靠程度,值得懷疑,《四庫》將它考證一番,列入存目,不無道理,有人甚至查考出了它的作者,而博學如顧亭林,不但不以為偽,甚至特作《井中心史歌》以詠……但如實事求是的檢驗,《心史》確實是一部並不高明的偽作,破綻之多,一般讀者也能一眼就看出,而在積極復國的顧亭林眼裡,這一‘大宋孤臣’的遺著是用處極大、極不易得的無價寶。提出‘天下興亡,匹夫有責’的口號的亭林先生,實在太需要這種踏破鐵鞋無覓處的材料了。可見《心史》雖是一部貨真價實的偽書,它的用處卻大得很,大到可以為顧炎武的反清復國服務。”對於這種極其淺薄的謬論,我在拙著《井中奇書考》中已有論及,此處實在不想多說。

歸莊、錢肅樂詠《心史》

與顧炎武同時代歌詠《心史》的人很多,這裡不能多寫,僅談談顧炎武詩中提到的他最好的友人“崑山歸生莊”和“太倉守錢君肅樂”二人。

歸莊(1613~1673)是顧炎武同鄉,字玄恭,又字爾禮、元功、元公、懸弓,號恆軒,入清後改名祚明,又稱歸藏,別號歸乎來、鏖鏊巨山人等。歸有光曾孫。青年時與顧炎武一起參加復社,明亡前後英勇抗清,曾鼓動民眾殺死降清縣令。後喬妝僧人,號普明頭陀、圓照,亡命江湖,佯狂玩世,窮困以終。平生與顧炎武相知最深,時有“歸奇顧怪”之稱。歸莊多才多藝,他先為《心史》寫了一首五言長詩。此詩舊無刊本,1950年代在蘇州發現珍貴的歸莊手寫詩稿,題曰《庚辰詩卷》(庚辰即1640年),詩卷第二首就是《讀心史七十韻》。歸莊此詩題下有自註:“宋末隱士鄭所南著。崇禎戊寅冬,蘇州承天寺浚井得之,今張中丞梓以行世。”可知他讀的《心史》也是張國維刊本。詩中盛讚鄭思肖“苦節古罕儔”,肯定《心史》“良史世所珍”。

時任太倉知州的錢肅樂(1607~1648),同樣也是讀到張本《心史》並題詩的。錢氏字希聲,又字虞孫,號止亭,浙江鄞縣(今寧波)人,亦復社成員。崇禎丁丑(1637)進士,在太倉為官清廉,有政績,後辭歸。清兵南下,錢氏起兵抵抗,轉戰海上,最後“憂憤卒於舟”(《明史》);一說“憂憤嘔血,聞連江破,以頭觸床而死”(《通鑑輯覽》)。關於錢氏詠《心史》詩之數目,顧炎武《井中心史歌》序中所說有誤;後人又大多未窺全豹,如最早1887年上海圖書集成印刷局及後來商務印書館多次印行的計六奇《明季北略》,卷十四中僅載錢氏《和心史詩序》及詩中一殘聯,而且該序中還誤為“成詩一律”;1984年,中華書局據清初舊抄足本重新點校出版《明季北略》,記錢氏詠《心史》詩共有十首七律,可惜該抄本對其中四首未錄全。其實,錢氏這十首詩及序早就由清代著名學者全祖望編入《錢忠介公集》中,該書1934年又由張壽鏞輯入《四明叢書》第二集。其詩的次序與《明季北略》所錄頗有不同,文字上也有一些差異。

又據《錢忠介公集》卷二三錢肅樂的弟弟錢肅圖(退山)所作《忠介公前傳》記,錢氏這十首詩在當時還曾單行刊刻過,就像後來的傳單一樣。這在歷史上也是少見的。李鄴嗣(杲堂)在悼錢氏的詩中也說:“奚為獨鐫詩,哭酹鄭思肖?”王御(戒庵)的《所南先生詩序》中也隱約提及此事。可是,這單行刊刻的詠《心史》詩,除了這樣三位明清之際人士所說之外,我從沒看到還有別的人或後來的研究者提起過。我原以為,當年兵荒馬亂,後又歷遭劫難,鐫詩原件恐怕很難存世;沒想到,竟有在台灣驚喜地發現了!該鐫詩原件今存台北故宮博物院,完整無缺,上鈐“國立北平圖書館收藏”印。當是抗日戰爭時期北平圖書館移藏上海,然後運至美國保存,後來美國又轉交給台灣的珍品。世間恐無第二本,絕對是珍貴文物!錢氏詩的題目是《讀宋鄭所南先生心史詩(並序)》,但前面還印有“《庚辰春偶吟》,甬上錢肅樂著”字樣。因此,有僅見台北故宮藏目的研究者,還以為是一部別集呢!其實僅是幾頁“傳單”而已。內容與《錢忠介公集》所載同(個別文字小有差異),這裡限於篇幅就不抄錄了。錢氏詩序云:“歲以戊寅,而鄭所南先生《心史》見於承天寺井中。撫公張大人梓以行世,海內見先生之《史》者,無不知先生之心矣!然此心非獨先生有也。余以暇日,偶覽斯編,成詩十律,豈敢附吟詠之末,亦以性情所鍾,不能自絕。世有觀者,得位置希聲於行道乞人之列,足矣!”

錢肅樂當時把這十首詩寄給歸莊,一定也寄給了顧炎武。歸莊在剛剛寫過一首長詩後,又激動地步韻和了十首七律,仍見上述《庚辰詩卷》稿本中,題為《讀鄭所南心史已成七十韻,後錢希聲明府以十律見示,複次韻得十章》。這樣,歸莊便成為明末為《心史》寫詩最早、最多(共十一首)的一位詩人了。

因此,錢肅樂詠《心史》共十首,而不是顧炎武說的“二章”;歸莊和錢肅樂的詩也是十首,而不是顧炎武說的“八章”。在今人注釋顧炎武《井中心史歌》的一些書里未能注出,是不妥的。