簡介

“接觸”,“星際迷航”,“巴比倫5號”,“星球大戰”,“外星人”以及其他所有這樣的辭彙都有一個共同點,那就是他們都和外星文明及其與人類之間的關係有關。在描寫未來的科幻小說里,有的將外星人描寫為友善的,而有的將外星人描寫為有敵意的,但大多數外星人都具有人類的某些特性。我們中得很多人都希望,有一天能夠見到(友善的)外星人。我們會在相互的交流中學會並發現很多東西。我們現在要做些什麼才能實現這種願望呢。如果假設我們的外星鄰居們在試圖與我們接觸,我們也應該尋找他們。目前我們已經啟動了若干個計畫,用來搜尋在宇宙中的其他地方存在著生命的證據。這些計畫總稱為“SETI(the Search for Extra-Terrestrial Intelligence)”太陽只是銀河系中大約4000億顆恆星中的一顆;銀河系也只不過是宇宙中數十億星系中的一個。所以看起來似乎應該有很多的生命存在,我們是否可以做一個初步的估算。第一個做這件事的人是天文學家弗蘭克德瑞克(Frank Drake)。他利用了一個很簡單的方程式,現在稱為“德瑞克方程(Drake Equation)”,來計算存在其他生命的可能性。方程式非常容易理解,所以別擔心,即使是你的數學不是你的強項也沒關係。

方程式

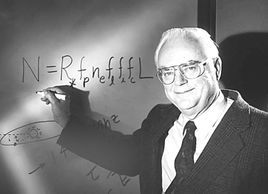

弗蘭克·德雷克

弗蘭克·德雷克“N”代表的是在我們的銀河系裡面可以溝通的文明的數量,它取決於很多因素。

“R”代表在銀河系中“合適的”恆星形成的速度。

“f(p)”代表有行星的恆星的比例。

“n(e)”代表在每個恆星的行星中存在著合適的生物圈的恆星的數量。生物圈是指在恆星的一定範圍之內的,並且適合於生命形成的環境。離恆星太近,就會太熱;而離恆星太遠,就會太冷。

“f(l)”代表那些能夠讓智慧生命進化發展的行星的分數(比例)。

“f©”代表那些行星上的智慧生命能夠達到一定的科技並且試圖和外界交流的的行星的分數(比例)。“L”代表智慧的,可交流的文明所存在的時間的長短。讓我們簡要的看一下這些因素,試著用一些比較合理的數字來代替他們。

過程

雖然毫無疑問的,“合適的”恆星的形成的速度要比銀河系的形成要快的多,我們現在仍然可以“看到”新的恆星的誕生。讓我們看一看這些美麗的圖片,他們是哈勃太空望遠鏡(Hubble Telescope)拍攝的天鷹座星雲(Eagle nebula)和獵戶座星雲(Orion nebula),這些星雲被稱為“恆星的託兒所”。在這裡,巨大的星雲氣體坍塌形成恆星。一個比較好的關於恆星形成速度的數值是每年20顆恆星,所以R=20。

許多這樣的星雲都會自轉。隨著他們的坍塌,星雲會越轉越快,就象滑冰運動員舉起她的胳膊時一樣越轉越快,這樣會形成碟狀的氣體團。在碟狀氣體中心,會形成主要的恆星;逐漸向外側,小的氣體漩渦會形成行星。到目前為止,我們還沒有證據表明發現了太陽系以外的行星。最近幾年,有一些由天文學家組成的小組聲稱發現了圍繞鄰近的恆星運轉的行星(見與Geoff Marcy和Didier Queloz的訪談錄)。這些令人興奮的發現增加了其他行星圍繞其他恆星運轉的可能性。我們可以估計一下,由二分之一的恆星是由行星的,而另一半的恆星是雙子星系統,所以f(p)=0.5。

n(e)這個參數有點兒麻煩。小型恆星一般是紅色且溫度比較低的。行星需要運行在離恆星比較近的軌道上才能處於恆星的生態圈內。而且這種生態圈的範圍都比較窄,就象桔子皮一樣,能過留給行星的空間很小。如果行星的軌道離恆星比較近,他們通常都是被“固定”住,永遠是行星的一面對著恆星。在這樣的行星上,背對恆星的一側會及其寒冷,不可能會產生生命。另一方面,大型的,藍色並溫度比較高的恆星具有比較遠和寬的生態圈。當然,從太陽系的情況來看,行星之間的距離進一步增加了他們到恆星的距離,所以所謂的比較寬的生態圈也由於這種情況而不存在了。恆星越大,它的能量就消耗的越快,它存在的時間就不會很長。它們的壽命是如此之短,以至於在它們形成新星或超新星並自我毀滅之前,生命都還沒有產生。在我們的太陽系裡,以中等大小,黃色的太陽為中心的生態圈裡面,有兩顆(地球和火星)或者三顆(金星)行星。那么處於“生命區”或者說生態圈(ecosphere)里的行星數量的保守估計是1,所以n(e)=1。

下一個參數,f(l)的定義是比較困難的。問題在於,我們只有很少的有關行星可以適合於生命進化的例子。如上面提到的,金星,地球和火星都應該具有合適的環境和條件。我們知道,在地球上發生了生命的進化,而且似乎現在也有證據表明數十億年前火星上就存在著簡單的生命形式。這個參數的保守估計是0.2,或者說五分之一的行星上具有可以讓生命進化的合適的條件。所以,f(l)=0.2。

究竟有多少這樣的星球能夠孕育智慧生命?這是一個很難回答的問題。但是如果我們真的相信自然選擇和適者生存的話,幾乎所有的科學家都會認為這個數字應該是百分之百。也就是說,智慧生命是自然進化的結果。當然,我們只有一個這樣的例子,那就是地球。所以,f(i)=1。

有多少智慧生命將會發展科技並用來與外界溝通?如果我們觀察一下地球,我們會發現人類正在做這樣的事情;但是我們也同時可以看到鯨魚和海豚,它們也擁有一定的智力,但是它們卻從來沒有發展它們的科技。我們可以初步估計這個數字為0.5,即f©=0.5。

最後,我們要看看最難決定的參數了。“L”代表的是一個具有高度發達科技和可以溝通交流的文明所持續的年數。人類也不過僅僅處於進化的這一階段中大約50年。難道發達的文明在發展科技到一定程度之後就會毀滅自己嗎?還是它們結合在一起在問題發生以前就解決它了呢。現在我們先不用數字來代替“L”,讓我們先代入其他數字,看看我們可以得到什麼。

N=R*f(p)*n(e)*f(l)*f(i)*f©*L

N=20*0.5*1*0.2*1*0.5*L

將所有的數字都代入等式,我們就得到了N=L。換句話說,在銀河系裡,智慧的可以溝通的文明的數量就等於這樣的文明存在的年數。我們所用的計算方式至少給我們了一些很有意義的啟示。很多科學家認為,如果一個文明能夠在開始就克服科技發展而帶來的毀滅自己的趨勢,那么這個文明可能會持續非常長的時間。我們希望那些科學家是正確的。在任何情況下,文明至少應該持續50年(這也正是我們所開始經歷的50年),而且如果文明可以存在上百萬年的話,那么我們有可能能夠尋找到上百萬個文明。

方程因素

雖然毫無疑問的,“合適的”恆星的形成的速度要比銀河系的形成要快的多,我們現在仍然可以“看到”新的恆星的誕生。讓我們看一看這些美麗的圖片,他們是哈勃太空望遠鏡(HubbleTelescope)拍攝的天鷹座星雲(Eaglenebula)和獵戶座星雲(Orionnebula),這些星雲被稱為“恆星的託兒所”。在這裡,巨大的星雲氣體坍塌形成恆星。一個比較好的關於恆星形成速度的數值是每年20顆恆星,所以R=20。

許多這樣的星雲都會自轉。隨著他們的坍塌,星雲會越轉越快,就象滑冰運動員舉起她的胳膊時一樣越轉越快,這樣會形成碟狀的氣體團。在碟狀氣體中心,會形成主要的恆星;逐漸向外側,小的氣體漩渦會形成行星。到目前為止,我們還沒有證據表明發現了太陽系以外的行星。最近幾年,有一些由天文學家組成的小組聲稱發現了圍繞鄰近的恆星運轉的行星(見與GeoffMarcy和DidierQueloz的訪談錄)。這些令人興奮的發現增加了其他行星圍繞其他恆星運轉的可能性。我們可以估計一下,有二分之一的恆星是由行星的,而另一半的恆星是雙子星系統,所以f(p)=0.5。

n(e)這個參數有點兒麻煩。小型恆星一般是紅色且溫度比較低的。行星需要運行在離恆星比較近的軌道上才能處於恆星的生態圈內。而且這種生態圈的範圍都比較窄,就象桔子皮一樣,能過留給行星的空間很小。如果行星的軌道離恆星比較近,它們通常都是被“固定”住:行星的自轉速度緩慢,致使行星的一面對著恆星。在這樣的行星上,背對恆星的一側會極其寒冷(接近絕對零度),不可能會產生生命。另一方面,大型的,藍色並溫度比較高的恆星具有比較遠和寬的生態圈。當然,從太陽系的情況來看,行星之間的距離進一步增加了他們到恆星的距離,所以所謂的比較寬的生態圈也由於這種情況而不存在了。恆星越大,它的能量就消耗的越快,它存在的時間就不會很長。它們的壽命是如此之短,以至於在它們形成新星或超新星並自我毀滅之前,生命都還沒有產生。在我們的太陽系裡,以中等大小,黃色的太陽為中心的生態圈裡面,有兩顆(地球和火星)或者三顆(金星)行星。那么處於“生命區”或者說生態圈(ecosphere)里的行星數量的保守估計是1,所以n(e)=1。

下一個參數,f(l)的定義是比較困難的。問題在於,我們只有很少的有關行星可以適合於生命進化的例子。如上面提到的,金星,地球和火星都應該具有合適的環境和條件。我們知道,在地球上發生了生命的進化,而且似乎現在也有證據表明數十億年前火星上就存在著簡單的生命形式。這個參數的保守估計是0.2,或者說五分之一的行星上具有可以讓生命進化的合適的條件。所以,f(l)=0.2。

孕育智慧生命

究竟有多少這樣的星球能夠孕育智慧生命?這是一個很難回答的問題。但是如果我們真的相信自然選擇和適者生存的話,幾乎所有的科學家都會認為這個數字應該是百分之百。也就是說,智慧生命是自然進化的結果。當然,我們只有一個這樣的例子,那就是地球。所以,f(i)=1。

有多少智慧生命將會發展科技並用來與外界溝通?如果我們觀察一下地球,我們會發現人類正在做這樣的事情;但是我們也同時可以看到鯨魚和海豚,它們也擁有一定的智力,但是它們卻從來沒有發展它們的科技。我們可以初步估計這個數字為0.5,即f©=0.5。

最後,我們要看看最難決定的參數了。“L”代表的是一個具有高度發達科技和可以溝通交流的文明所持續的年數。人類也不過僅僅處於進化的這一階段中大約50年。難道發達的文明在發展科技到一定程度之後就會毀滅自己嗎?還是它們結合在一起在問題發生以前就解決它了呢。現在我們先不用數字來代替“L”,讓我們先代入其他數字,看看我們可以得到什麼。

N=R*f(p)*n(e)*f(l)*f(i)*f©*L

N=20*0.5*1*0.2*1*0.5*L

方程式結論

將所有的數字都代入等式,我們就得到了N=L。換句話說,在銀河系里,智慧的可以溝通的文明的數量就等於這樣的文明存在的年數。我們所用的計算方式至少給我們了一些很有意義的啟示。很多科學家認為,如果一個文明能夠在開始就克服科技發展而帶來的毀滅自己的趨勢,那么這個文明可能會持續非常長的時間。我們希望那些科學家是正確的。在任何情況下,文明至少應該持續50年(這也正是我們所開始經歷的50年),而且如果文明可以存在上百萬年的話,那么我們有可能能夠尋找到上百萬個文明。