簡介

美國車載捍馬微波武器

美國車載捍馬微波武器微波是一種高頻電磁波,波長範圍在0.01mm-1m之間,頻率0.5GHz-100GHz。在空中以光速沿直線傳播,在幾十公里的距離,瞬時到達,沒有時間延遲。

微波武器,也稱射頻武器。一般由微波發生器、天線、定向微波發射裝置、控制系統等組成。微波發生器用於發射微波電磁脈衝,天線將微波波束聚成方向性極強、能量極高的窄波束,定向微波發射裝置將電子束的能量或爆炸的化學能量轉換為微波能量。

微波武器通常在遠距離上對軍事目標和武器的光電設備進行干擾,在近距離上實施殺傷有生力量,引爆各種裝藥或直接摧毀目標。高功率微波武器,指發射功率在100MW以上,它要求體積小,燃料的燃燒效率高,並可重複發射,在瞬間釋放出高功率微波能量。對軍事目標能形成殺傷作用的微波電磁脈衝的功率密度一般為100W~1MW/m2。微波作為武器使用,要求能在距微波輻射源0.1~1km以外達到這樣的功率密度。

微波武器可用於攻擊衛星、彈道飛彈,巡航飛彈、飛機、艦艇、坦克、通信系統以及雷達、計算機設備,尤其是指揮通信樞鈕、作戰聯絡網等重要的信息戰的節點和部位。使目標遭受物理性破壞,並喪失作戰效能,其破壞的程度達到不能修復的程式。

根據核爆炸的電磁脈衝效應,對核武器加以改造,使其在爆炸時,將更多的能量轉換為微波電磁脈衝,以這樣的原理研製的微波武器屬於戰略微波武器。根據雷射效應和帶電粒子束效應或利用普通炸藥、火箭推進劑、碳氫化合物燃料燃燒時釋放的化學能轉換為脈衝電能,作為電子戰壓制武器,用於戰役縱深內對武器系統電子設備的壓制,以這樣的原理研製的微波武器屬於戰術微波武器。機載微波武器可通過微波天線對前方1km處的地面目標進行照射,利用微波電磁脈衝重複發射對付敵方通訊指揮系統。微波武器與雷射、粒子束武器相比,其波束寬得多,作用距離更遠,受氣候影響更小。而且只需大致指向目標,不必像雷射、粒子束武器那樣精確跟蹤、瞄準目標,便於火力控制,從而使敵方對抗措施更加困難和複雜化。

微波炸彈的作戰平台包括火炮、裝甲車輛、飛機、飛彈和衛星等。微波炸彈的投擲方式分為重複性使用和一次性使用。微波炸彈比常規炸彈和核炸彈的效率高,它是戰爭的一個革命性變化。

研發背景

微波武器

微波武器電磁武器(軍隊里俗稱“E彈”)的概念,最早是在1962年7月8日提出的。也是在那一天,美國進行了當時最高當量,代號為“海星一號”的高空核試驗。當天夜裡11點零9秒(夏威夷時間),一枚140萬噸當量的熱核彈頭在太平洋中部400千米的高空被引爆。爆炸產生的大量高密度帶電粒子沿著地球磁場向外迸發。它們的迴旋運動產生了一束微波脈衝,導致測量儀器失準。爆炸所產生的極光帶在洋面上空閃爍,照亮了整個夜空。在距離爆點1300多千米外的檀香山(Honolulu),脈衝不僅導致防盜警報器此起彼伏,路燈也紛紛熄滅,最後連供電線路也跳閘癱瘓了。

1963年8月簽訂的《部分禁止核試驗條約》(PartialTestBanTreaty),禁止進行除地下以外任何地點的核試驗。從那時起,再也沒有類似“海星一號”那樣的核試驗了。

但是,當時冷戰雙方的軍事決策層,發現了這次實驗中電磁脈衝的破壞潛能,並展開了一場利用這種潛力製造非核武器的競賽。

研發歷史

美國

美國一直在研究利用微波技術摧毀敵方的作戰能力,主要進行寬頻帶、高功率微波武器和窄頻帶、定向微波武器的研發。1987年,美國國防部把高功率微波武器列為五大關鍵技術之一。美國的一些重要的發展計畫都列入了微波發展項目。美國現已在新墨西哥州的菲力普實驗室建立了高能研究和技術設備中心(HERTF),開發研究高功率微波發生器技術。美國在研發各種頻率的高功率微波源以及可投射高功率微波天線方面具有重大進展。

根據專家分析估計,實戰性微波武器中所需的高功率微波源規格為:頻率1GHz以上、功率大於1GW以上。美國軍方已提出多項微波武器套用概念,包括信息通信戰(InformationWarfare,IW)、壓制敵方防禦(SuppressionofEnemyAirDefence,SEAD),以及自我防衛等。

美軍對微波武器有不同的要求。陸軍提出戰術微波武器要能裝在大型履帶戰車上,微波天線裝在直立的桅桿上,以利於最佳瞄準。空軍要求武器體積小,並採用專用天線。海軍的艦載微波武器要求具有高功率、大天線和遠的作用距離,對微波武器在重量、空間和功率等方面提出的限制條件較小。因此,海軍的微波武器極有可能在未來20年內首先投入作戰使用。

俄羅斯

俄羅斯於2001年10月在馬來西亞Lankagwi國際海洋及航天展期間推出“Ranets-E”武器系統,這是世界第一套公開的微波(射頻)武器系統。該系統可造成來襲戰機與飛彈的電子設備失效,又稱為電子零件的“超級殺手”。這種微波武器系統殺傷距離為1-10千米,其規格為:峰值功率0.1~1GW,脈衝頻率為10-100Hz。

工作機理

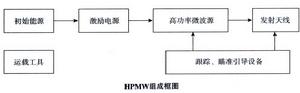

HPMW組成框圖

HPMW組成框圖微波武器的工作機理,是基於微波與被照射物之間的分子相互作用,將電磁能轉變為熱能。其特點是不需要傳熱過程,一下子就可讓被照射材料中的很多分子運動起來,使之內外同時受熱,產生高溫燒毀材料。較低功率的輕型微波武器,主要作為電子對抗手段和“非殺傷武器”使用;而高能微波武器則是一種威力極強的大規模毀滅性武器。

微波武器是隱形飛機的剋星。這主要是由隱形飛機自身的設計特點造成的。

陸地微波武器

陸地微波武器另外,微波武器不是採用“點”的攻擊方式,而是強調“面”的攻擊效果,隱形飛機無論如何“隱形”,只要在一個區域內被罩住,都難逃“天羅地網”。

微波武器已發展到實用階段,如俄羅斯的電磁脈衝彈和英國的微波炸彈均能將大功率、不可見的電磁輻射短脈衝傳送到較遠距離上,用來破壞敵方的坦克、飛彈、飛機以及通信和電子設備等。軍事專家們預測,隨著新技術、新材料的不斷發展,電磁武器在軍事領域的套用前景會越來越廣泛。

該武器種類

一、微波波束武器:這種武器主要是利用定向輻射的高功率微波波束殺傷破壞目標。它能全天候作戰,有效距離較遠,可同時殺傷幾個目標。它還完全有可能與雷達形成一體化系統,集探測、跟蹤、殺傷功能於一體。但這種武器研製技術難度較大,不少問題還待解決。

二、微波彈:一般是在炸彈或飛彈戰鬥部上加裝電磁脈衝發生器和輻射天線,利用炸藥爆炸壓縮磁通量的方法產生高功率電磁脈衝,從而在目標的電子線路中產生感應電壓與電流,以擊穿或燒毀其中的敏感元件。尤其是當目標的縫隙大於微波的波長時,微波彈爆炸產生的微波脈衝可以從目標縫隙鑽進去,令敵方防不勝防。比較成熟的是投擲式微波彈,正在進一步實用化。

作用的體現

車載微波武器

車載微波武器微波武器的殺傷作用主要體現在以下四個方面:

1.殺傷人員。當微波低功率照射時,可使飛彈、雷達的操縱人員、飛機駕駛員以及炮手、坦克手等的生理功能紊亂,出現煩噪、頭痛、記憶力減退、神經錯亂以及心臟功能衰竭等症狀,導致武器系統失靈;當微波高功率照射時,人的皮膚灼熱,眼白內障,皮膚內部組織嚴重燒傷和甚至致死。2.破壞各種武器系統中的電子設備。當微波的功率密度為0.01μW~1μW/cm2時,可以干擾相應頻段的雷達、通訊、導航設備的正常工作;0.01W~1W/cm2時,可使武器、通訊、預警、雷達系統設備中的電子元器件失效或燒毀;10W~100W/cm2時,微波輻射形成的瞬變電磁場,可使金屬表面產生感應電流,通過天線、導線、電纜和各種開口或縫隙耦合到衛星、飛彈、飛機、艦艇、坦克、裝甲車輛等內部、破壞各種敏感元件,導致系統出現誤碼、記憶信息抹掉等。強大的高功率微波輻射會使整個通訊網路失控,如果輻射的微波功率足夠高,則武器裝備外殼開口與縫隙處可以被電離。從而變成良導體,短的時間內使目標受高熱而破壞,甚至能夠提前引爆飛彈中的戰鬥部或炸藥。3.能夠攻擊隱形武器。隱形武器,除了具有獨特的氣動外形設計、減少雷達反射波之外,更重要的是採用吸波材料,吸收雷達探測的電磁波。如美國B-2隱身轟炸機,機體採用吸波材料,機體表面塗有吸波塗料。高功率微波的強度和能量密度要比雷達微波高几個數量級,它產生脈衝頻帶遠遠超過吸波塗層的頻寬,足以抵消這種隱身效果,高功率微波武器攻擊隱身飛機,輕者機毀人亡,重者甚至使武器即刻熔化。高功率微波武器還能破壞反輻射飛彈的制導系統,使飛彈跟蹤偏離制導航向。4.可讓目標癱瘓產生灼痛感。2012年9月17日,據美國《生活科學》雜誌訊息,至少從理論上說,微波可以充當一種武器,打擊任何電子系統,讓汽車、飛機和核電站陷入癱瘓。此外,微波武器還能在不導致傷亡情況下讓人產生灼痛感,可用於驅散人群。存在缺點

反衛星高能微波武器

反衛星高能微波武器1微波穿過大氣層傳播時,大氣中的水蒸汽、氧氣和雨水對微波具有吸收作用。在戰術微波武器1~100km的作戰距離內,微波在某些頻率的附近有衰減。

2由於微波武器的發射功率很大,在作戰使用中,可能會在一定範圍內對友鄰部隊的電子設備和通訊情報系統形成干擾。

3用微波炸彈對核、生物、化學武器儲備地點及其生產基地,可能會導致有毒物質釋放到空氣中。

套用領域

電磁脈衝炸彈的打擊目標與傳統核子彈有很大不同。它的攻擊目標有三類:

一是軍用和民用電子通信和金融中心,如指揮部、軍艦、通信大樓和政府要地等;

二是防空預警系統;

三是各類飛彈和飛彈防護系統。

未來軍事戰爭中的新概念武器

| 智慧型武器指的是具有人工智慧的武器,通常由信息採集與處理系統、知識庫系統、輔助決策系統和任務執行系統等組成。能夠自行完成偵察、搜尋、瞄準、攻擊目標和收集、整理、分析、綜合情報等軍事任務。 |