現象

後真相政治

後真相政治特朗普並不是這個現象的個例——波蘭政府成員表示美國某死於空難的總統是受到了俄羅斯的刺殺;土耳其政客稱2016年那場被搞砸的政變是CIA唆使的結果;英國脫歐後,土耳其將加入歐盟並產生大量移民。如果你相信政治需要有理有據,那現有的情況就很讓人擔心了。強大的民主國家可以用自有的防禦對抗“後真相”,但獨裁國家很容易被擊垮。

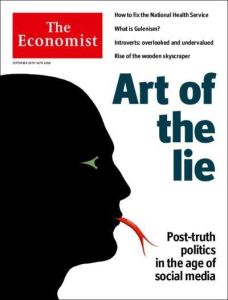

政客會撒謊已經不是什麼新聞了,但我們正在進入一個更危險的“後真相政治”時代。真相不再是被扭曲或受到爭議的對象,而是它本身變得不重要了。過去的政治謊言是為了讓人們對世界產生錯誤的觀念,特朗普們的謊言不再是為了試圖說服精英,因為他們的目標選民既不相信也不喜歡精英,而是為了增強偏見。感情而不是真相成為競選中的關鍵。

原因

後真相政治

後真相政治1、民眾對政治精英和現行民主體制的不信任,正是“後真相政治”大行其道的根源。

與其說美國政治進入“後真相時代”或者“謊言時代”,不如說美國政治進入了“懷疑時代”。

西方選舉民主標榜的基本功能就是通過選民投票選出最能代表民意的執政者,而選民投票的最重要標準則是候選人能否有效治理國家和能否有力改善民生。然而越來越多的選民發現:無論哪個政客上台,都無力推動國家治理改革,而是陷入與在野黨無休止的纏鬥;也無心切實幫助普通民眾改善境遇,而是首先考慮個人利益與在選舉中支持他們的“金主”的利益。

其結果就是:不管選誰,結果都一樣。在這種情況下,民眾對政治精英的期待消磨殆盡,對選舉民主的信心不斷動搖。

2、媒體發展也加劇了“後真相政治”的發展。

碎片化的新聞來源創造了一個原子化的世界,謊言、謠言和小道訊息在其中飛速傳播。相較於主流媒體的信息,網民們更願意相信彼此。如果出現了與自己立場相悖的證據,人們傾向於先無視這些信息,而善意的新聞則總是包容指責。在報導中,對“公平”的追求常會以放棄真相為代價,產生一種虛假的平衡。NASA的科學家稱火星可能無人居住,而Snooks教授說上面擠滿了外星人,這真的只是觀點不同,而非對事實的爭論。特朗普堅稱歐巴馬建立了伊斯蘭國家,這就妨礙了大家對如何處理暴力極端分子的思考。政治政策是複雜的,但“後真相”政治將這種複雜性描述成政客愚弄民眾的手法。因此希拉蕊·柯林頓帶薪產假的提議打了水漂,自由貿易的提案也被貿易保護的“常識”淹沒了。

這樣想想也許很誘人:當那些靠狡猾的政策失敗了,支持者們就會意識到自己錯了。而“後真相”政治最壞的部分就在於,這種自我糾正的機制是靠不住的。謊言讓政治系統失調,引發的結果會導致機構內部的疏遠和不信任。而這些機構,可能往往正是“後真相”產生的地方。

當謊言讓政治體系無法再正常運轉,各類惡果只會進一步加劇社會組織間的孤立與信任缺失,讓“後真相”成為人們首要知道的真相。真相本身擁有強大的力量。任何撒謊的政治家都要在網上被曝光。獨立的司法系統也要承擔起責任。

本質

後真相政治

後真相政治1、民主政治淪為利益輸送的工具。

2016大選反映出的種種尖銳矛盾,本質上是美國金融寡頭過度擴張帶來的必然結果,民主政治本應調和這種矛盾,但在“金錢政治”模式下,民眾的民主權利不得不讓位於“錢主”的利益。2010年美國聯邦最高法院以“言論自由”為名,取消了企業和團體捐資支持競選活動的數額限制,2014年又取消了個人捐款總額上限。美國媒體預計此次大選總花費將高達100億美元,而截至目前統計數據顯示超過40%的贊助來自華爾街。競選結果表面是選票,決定選票的確是鈔票。資本用金錢和掌握在資本手中的媒體為候選人參加競選鋪平道路,候選人當選後“投桃報李”為資本利益代言,這就是金錢政治的核心。美式民主由此走向為1%的富人服務的民主,從而走向了民主的對立面。

2、國家治理讓位於黨派之爭。

在以選舉政治和兩黨輪替為特徵的體制下,美國政治陷入了一個怪圈:在野黨為贏得下一屆選舉,必然與執政黨唱反調,使執政黨失去民眾信任;執政黨贊成的,在野黨就反對,兩黨相互否決、彼此拆台,為反對而反對,為制衡而制衡。歐巴馬執政8年,美國兩黨之爭達到新高,政府多次關門或瀕臨關門,重大問題的決議和立法少之又少。當一國的政治資源不是用來解決民眾關切的問題,而是在無休止的唇槍舌戰和針鋒相對中消耗殆盡,國家治理還能有什麼起色?也難怪眾多選民認為兩黨都不值得信任。《紐約時報》報導稱,與其說美國是“一個兩黨制國家”,不如說它正在變成“兩個一黨制國家。

3、美國政治制度自我修復能力遭到金融壟斷資本主義的深層次挑戰。

無論是西方政治教科書,還是《經濟學人》的文章,都認為美國政治制度具有自我修復能力,能在危急關頭進行自動“修正”。事實上,美國所謂“修復力”的基礎其實是一種妥協精神,包括府會之間、兩黨之間以及政治與資本之間的妥協。然而,當前資本主義已經發展到以壟斷和金融資本為主要特徵的帝國主義階段,資本正在反抗體制、主導民主。列寧曾指出:“統治者們為使自己的統治更長久,不能不限制甚至犧牲一些眼前的利益,但是金融資本發展的固有邏輯,卻是要打破這種限制”,“金融資本要的不是自由,而是統治”。在去管制化的資本主義面前,美國民主制度自我修復幾無可能。這也是為什麼不少民眾寄希望於特朗普這樣似乎不那么受資本控制的“局外人”、來推動現行體制變革的原因。

2016年的美國大選“並不是傳統上民主黨和共和黨的競爭,而是體制內外的較量”。“後真相政治”反映的是美國民眾對選舉民主虛偽性的認知,是對現行體制代言人的憤恨和對體制的不滿,歸根結底是美國政治制度自身的系統性危機,不論最後誰當選,要想真正解決美國的危機,非“體制性變革”無以為解。