藏品簡介

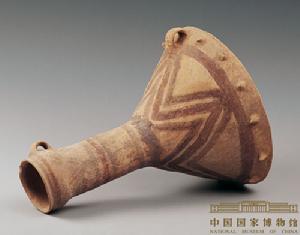

長:36.9厘米

大口徑:29.2厘米

小口徑:9.3厘米

所處時期:新石器時代後期馬家窯文化

出土時間:1986年

出土地點:甘肅省蘭州市永登縣樂山坪

詳細信息

鼓作為一種打擊樂器出現於新石器時代,主要有土鼓和木鼓兩大類,土鼓即陶鼓。據《周禮?春官?龠章》記載:“掌土鼓豳龠。”東漢學者鄭玄注曰:“杜子春云:土鼓,以瓦為匡,以革為兩面,可擊之。”無論土鼓還是木鼓,鼓面均蒙以動物皮革,此件彩陶鼓近鼓面處有若干乳釘突圍成一起,估計是為了便於蒙獸皮而制。陶鼓在襄汾陶寺大墓中也有出土,並有木鼓出土。木鼓是用樹幹挖成豎桶形的,其外壁有彩繪,蒙以鱷魚皮。

遠古時期的鼓分木鼓和陶鼓兩類。早期的鼓可能是受到陶罐、陶盆等容器的啟發而創造出來的,因此,在形式上帶有陶器的烙印。木鼓因材料易朽,實物很難見到,而陶鼓則質地堅硬,即使鼓皮、附屬檔案等朽爛無存,鼓身卻可以保存比較長的時間。由於鼓有良好的共鳴作用,聲音雄壯而且傳送很遠,所以在遠古時期的祭祀、樂舞、征戰、狩獵等活動中多有使用,有時也兼作報時、報警的工具等,尤其被尊奉為通天的神器。

此彩陶鼓呈漏斗形。粗端呈喇叭口狀,口沿外側分布一周鷹嘴形的倒鉤。另一端形似罐狀,口部朝向外側,通過鼓身中部的圓筒與粗端的喇叭口相貫通。粗細兩端對應位置各有一個扁橋形器耳,穿繩後可以攜帶和懸掛,也可以背挎在人身上進行表演。彩陶鼓屬於單面鼓,使用時敲擊粗端的皮革鼓面進行發聲,罐形一端可起到共振擴音的作用,又能保持鼓身平衡,使鼓面始終處於適合敲擊的狀態。除了形式獨特以外,陶鼓的器身還布滿花紋,粗細兩端均飾多道平行的折線紋,鼓身中部飾色彩不同、間距不等的平行帶狀紋。