研製歷史

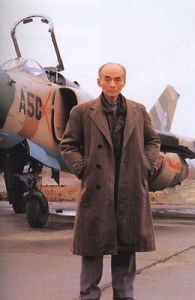

強-5總設計師陸孝彭

強-5總設計師陸孝彭 強-5單座雙發超音速攻擊機,國內稱“強擊機”,由南昌飛機製造公司研製的。其主要任務是近距空中支援和對地攻擊,也可進行對空自衛作戰。

20世紀五十年代初解放軍在攻占江山島等兩棲作戰中,對蘇制伊爾-10強擊機的近距對地支援能力深有感觸,為此正式向科研部門下達了超音速近距支援強擊機的任務。於是1958年8月強-5飛機正式在南昌飛機製造公司上馬,陸孝彭任總設計師。

強-5由當時大量裝備的殲-6戰鬥機為基礎,重新進行機體設計。強-5實際上是全新的機身加上殲-6的機翼、尾段組成的。強-5還採用了新穎的面積率設計,即“蜂腰”外形,另外在氣動、操縱等系統上也採用了不少改進舉措。飛行員向下視角達到13.5度,有利於對地攻擊,但向後視野較差。

1960年5月所有理論、圖紙設計完畢,試製工作展開。隨著國內局勢動盪、經濟條件惡化,為確保兩彈一星等重點計畫,強-5的研製人員多數被抽走,陸孝彭總師帶領剩下的14名下屬繼續進行研製,至1964年1月,強-5試製工作全面恢復,決定先生產兩架原型機。第一架原型機在靜力試驗中,載入至98%負載時徹底毀壞,事後查明工作人員自以為是的用兩條8mm鋼纜代替一條16mm鋼纜。

1964年6月30日,空軍領導聯名給中央寫報告,要求繼續研製強-5型飛機以增強空軍對地攻擊能力,強-5型飛機研製才得以“復活”。

1965年6月原型機首次試飛,同年12月通過初步設計定型審查。

1966年強-5在北京向中央領導做了終審性質的表演,當時解放軍實際工作的最高領導葉劍英元帥拍板裝備強-5。

1968年11月強-5正式投產。

1985年,強五系列飛機獲得國家科技進步特等獎,成為享譽國際的“亞洲明星”。

2012年10月25日,中航工業洪都舉行最後一架強五飛機總裝交付儀式,至此,結束了強五系列飛機44年生產歷史。

技術參數

等待出航的“強5”機群

等待出航的“強5”機群 機翼面積27.95平方米

主輪距4.4米前輪距4.10米最大起飛重量11300千克

正常起飛重量9130千克

最大載彈量1500千克

推重比(起飛)0.71

翼載荷(起飛)3.26千牛/米2(332千克/平方米)

最大平飛速度(高度5000米)1240千米/小時,(高度11000)M1.12

巡航速度(高度11000米)807千米/小時

實用升限16500米

最大航程1630千米(機內燃油)

最大續航時間1小時55分

起飛離地速度330千米/小時

起飛滑跑距離700-750米

著陸滑跑距離1060米

限制過載+8.0g

機體構造

機身

強-5

強-5 強-5機身為全金屬半硬殼式,機體結構以鋁合金和高強度合金鋼為主要材料。

後機身裝兩台與殲-6相同的渦噴-6渦輪噴氣發動機,帶有加力,單台靜推力最大狀態25.5千牛(2600千克),加力推力31.87千牛(3250千克)。

機翼

機翼是後掠式中單翼,前緣後掠角55°,上翼面有較大的翼刀。水平尾翼和垂直尾翼後掠角分別為55°和57°,平尾為斜軸全動式。

起落架

起落架為可收放前三點式,前輪和主輪都裝有盤式剎車和剎車壓力自動調節裝置。上述部分基本照搬米格-19。

機載設備

通信設備

強-5雷射制導炸彈載機。

強-5雷射制導炸彈載機。 強-5主要機載設備有無線電羅盤,無線電高度表,信標接收機,射擊轟炸瞄準具等。

彈射座椅

彈射座椅與米格-19相同,屬於低速型,可在250、850千米/小時的速度範圍內保證實全彈射。應急時飛行員可操縱座椅左右扶手下裝的應急彈射手柄。

作業系統

1、機上液壓系統工作壓力為210千克/厘米2 。

2、冷氣系統分為主系統和應急系統,工作壓力為110~130千克/厘米2 。

3、空調系統由發動機壓氣機引氣,對密封座艙增壓調溫。座艙風擋玻璃採用酒精防冰液防冰。

5、滅火系統包括二氧化碳滅火瓶和火警信號裝置。

攜帶武器

強-5裝填和發射火箭彈。

強-5裝填和發射火箭彈。 強-5原型採用了兩門30mm機炮,安裝在機頭兩側,空速管在右主翼外端,由於這種機炮布局在發炮時,炮口硝煙容易被進氣口吸入導致發動機停車,後改為在兩翼根處安裝兩門23mm機炮。因此最終定型時候,強-5左右翼各一門23毫米機炮,有6個外掛點,每個機翼下2個,機腹下2個,可掛飛彈、火箭、炸彈等。

機腹位於內部武器艙艙門兩側的兩個外接點可各攜帶一枚重250千克炸彈。

位於主起落架艙外側的兩個外接點通常攜帶57毫米或90毫米火箭彈吊艙。改進型強-5每側機翼下增設了一個PL-2(蘇聯K-13A環礁飛彈的改型)紅外近距空空飛彈掛點,用於自衛。

強-5的主要武器為中國自行研製的250/500/1000-3系列低阻爆破炸彈。該系列還可由殲-6、殲-7、殲-8等攜帶。該系列炸彈彈體細長,彈道性能好,氣動布局阻力小,適合裝備在高速作戰飛機上。

改進型號

強-5I

強-5甲

強-5甲 強-5有多種改型:強-5基本型,即原型;強-5甲是戰術核武器投擲專用機型,1972年1月7日,甲型機成功完成氫彈試驗。但強-5航程較短等問題較為突出。

1977年4月加大航程的改型機的方案開始實施。方案包括7項重大改進項目,如將炸彈艙改為油箱艙,加大主油箱,並增設一個軟油箱;改用加力推力為36.8千牛的渦噴-6甲III型發動機等,命名為強-5I。

1983年12月3日,強-5I設計定型。

強-5II

是在強-5I的基礎上又做了4項重大改進而成的。4項改進是:採用壓力加油系統;安裝護尾告警器;換裝射擊轟炸瞄準具;增加外掛武器和安裝電動投彈器等,作戰性能又有提高。

20世紀70年代後期,強-5的生產轉變為生產強-5II型,產量逐步減少。但得到了北韓數量較大的定貨。西方稱強-5II為A-5B。II型同樣去掉了內部武器艙,代之以一個固定油箱。

強-5III

強-5原型機,在這架機上,機炮已被移到翼根處。

強-5原型機,在這架機上,機炮已被移到翼根處。 強-5III:型飛機是針對巴基斯坦的出口型飛機,也稱A-5C。1983年1月,強-5III型飛機通過技術鑑定。同年3月,第一批III型出口巴空軍。

強-5乙

是為海軍研製的魚雷攻擊機,以魚雷為主要武器,1970年試飛,帶副油箱時最大航程是2120千米。機頭改為下傾5度的鈍頭圓錐,座椅升高,這樣飛行員向下的視野很好。機頭改進的另一目的是加裝火控雷達,採用的317雷達具有具有地形跟蹤和迴避能力。乙型並未裝備中國海軍,主要原因是當時水面艦艇防空火力已大大加強,在這種前提下魚雷攻擊機的生存力不足以滿足作戰需求。且因為機載設備配套問題未能跟進解決,使得乙型的發展潛力不足。

強-5M

強-5M

強-5M 強-5M是中國與義大利合作的改型,以II型為基礎換裝了西方導航攻擊電子設備。強-5M後因空軍飛機編號方法改變,改稱強-5D。解放軍曾計畫用強-5M來更新現用的強-5,但主要用於出口。電子設備的改進以兩台中央數字計算機和一條雙余度數據匯流排為核心,加裝現代化導航、攻擊系統。

強-5M於1986年8月開始改裝工作,1988年8月飛機總裝完成,8月30日第一架樣機首飛成功。強-5M型飛機保持了強-5型飛機優良的低空性能,而且有效地提高了飛機的導航精度和攻擊突防能力。強-5M外掛點增加至12個,據稱其武器外接方案多於22種。

強-5K

強-5C

強-5C 是對外合作的強-5II改進型。K型在強-5II基礎上加裝了法國湯姆遜公司和薩吉姆公司的ULISS91慣性導航系統,VE110平視顯示器及TMV630雷射測距機。該機1991年試飛成功。

強-5C

是中國自行改進的型號,和殲教-7、殲-7MG參加了1987年巴黎航展,當時是中國軍用飛機首次較正式、較大規格的參加外國航展,引起了西方傳媒注意。

生產狀況

巴基斯坦強-5展示,陳列的武器包括美國“石眼”子母炸彈和法國“迪郎達爾“反跑道炸彈。

巴基斯坦強-5展示,陳列的武器包括美國“石眼”子母炸彈和法國“迪郎達爾“反跑道炸彈。 南昌飛機製造公司共向中國空軍和海軍航空部隊交付了大約500架各型強-5,還向巴基斯坦、孟加拉國、緬甸、蘇丹和朝鮮大量出口供應。

1981年4月巴基斯坦訂購一批強-5強擊機。經過一系列改進加工後,從1983年1月開始供應,1984年1月交付完畢,出口代號A-5C。巴空軍第7、第16和第26飛行大隊共裝備了40架強-5強擊機,服役代號A-5-III。成為中國外銷的第一種自行設計的作戰飛機。後巴空軍又訂購了若干強-5,總數達150架以上。

中國還向孟加拉國和緬甸分別出口了12和22架A-5C強擊機。

1985年1月強-5IA開始批量生產,其中有40架出口到了朝鮮。

2012年10月25日,中航工業洪都舉行最後一架強五飛機總裝交付儀式,結束了44年生產歷史。

大連墜毀事故

飛機墜毀現場

飛機墜毀現場